クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調, Op.83

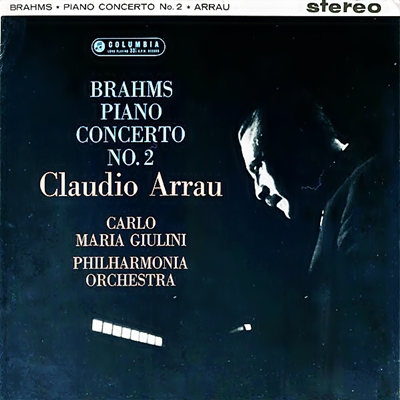

(P)クラウディオ・アラウ:カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1962年4月21日~22日録音

Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83 [1.Allegro non troppo ]

Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83 [2.Allegro appassionato]

Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83 [3.Andante]

Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83 [4.Allegretto grazioso]

気力・体力ともに充実しきった絶頂期の作品

逆説好みというか、へそ曲がりと言うべきか、そう言う傾向を持っていたブラームスはこの作品のことそのように表現していました。しかし、そのような諧謔的な表現こそが、この作品に対する自信の表明であったといえます。

ブラームスは第1番の協奏曲を完成させた後に友人たちに新しい協奏曲についてのアイデアを語っています。しかし、そのアイデアは実現されることはなく、この第2番に着手されるまでに20年の時間が経過することになります。

ブラームスという人は常に慎重な人物でした。自らの力量と課題を天秤に掛けて、実に慎重にステップアップしていった人でした。

ブラームスにとってピアノ協奏曲というのは、ピアノの名人芸を披露するためのエンターテイメントではなく、ピアノと管弦楽とが互角に渡り合うべきものだととらえていたようです。そう言うブラームスにとって第1番での経験は、管弦楽を扱う上での未熟さを痛感させたようです。

おそらく20年の空白は、そのような未熟さを克服するために必要だった年月なのでしょう。

その20年の間に、二つの交響曲と一つのヴァイオリン協奏曲、そしていくつかの管弦楽曲を完成させています。

そして、まさに満を持して、1881年の夏の休暇を使って一気にこの作品を書き上げました。

5月の末にブレスハウムという避暑地に到着したブラームスはこの作品を一気に書き上げたようで、友人に宛てた7月7日付の手紙に「まったく可愛らしいきゃしゃなスケルツォをもった小さなピアノ協奏曲」が完成したと伝えています。

決して筆のはやいタイプではないだけにこのスピードは大変なものです。まさに、気力・体力ともに充実しきった絶頂期の作品の一つだといえます。

さて、その完成した協奏曲ですが、小さな協奏曲どころか、4楽章制をとった非常に規模の大きな作品ででした。

また、ピアノの技巧的にも古今の数ある協奏曲の中でも最も難しいものの一つと言えます。ただし、その難しさというのが、ピアノの名人芸を披露するための難しさではなくて、交響曲かと思うほどの堂々たる管弦楽と五分に渡り合っていかなければならない点に難しさがあります。

いわゆる名人芸的なテクニックだけではなくて、何よりもパワーとスタミナを要求される作品です。

そのためか、女性のピアニストでこの作品を取り上げる人は少ないようです。また、ブラームスの作品にはどちらかと言えば冷淡だったリストがこの作品に関してだけは楽譜を丁重に所望したと伝えられていますが、さもありなん!です。

それから、この作品で興味深いのは最終楽章にジプシー風の音楽が採用されている点です。

何故かブラームスはジプシーの音楽がお好みだったようで、「カルメン」の楽譜も入手して研究をしていたそうです。この最終楽章にはジプシー音楽とカルメンの大きな影響があると言われています。

心安らかに身をまかせることが出来る

これと全く同じ組み合わせによる第1番の協奏曲を聞いたときにこんな事を書いていました。

ピアノの響きの美しさ、冴え渡るタッチの美しさなどは出色です。もしかしたら、その部分に関してはカーゾンよりも上かもしれません。そして、全体としてはやや抑え気味の、淡々とした表現の中から深い情感が醸し出されていく風情は、晩年のアラウの姿を予想させるものがあります。

ただし、オケに関しては不満が残りますね。

もちろん、40代半ばのジュリーニとセルを比べるのが酷な話であることは分かっていますが・・・。

うーん、返す返すも馬鹿なことを書いてしまった。

前段のアラウのピアノの響きの美しさに関する記述に関しては何の問題もないのですが、後段のジュリーニに関する記述に関しては訂正しなければいけませんね。ただし、セル&クリーブランド管よりも上だとは言いませんが、アラウの繊細なピアノの響きにそうならば、これは実にバランスの取れたオケのコントロールであるというべきで、決して非力ではありません。

かつて、コンプリートを目指すピアニストと、そんな事には一切興味がなく、ひたすら自分の気に入った作品だけを演奏するピアニストがいると言うことを書いたことがあります。もっとも、こういう安直な二分法は大きな過ちをもたらす危険があるのですが、それでもアラウというピアニストは見事なまでにコンプリートを目指すピアニストであることは間違いありません。

そう言うピアニストの最大の特徴は「演奏効果」よりは作品全体を貫いている「論理」のようなものを大切にすると言うことです。

疑いもなく、ブラームスの2つのピアノ協奏曲は高度な演奏テクニックを求める作品です。ですから、そう言うテクニックを前面に押し出して華々しい演奏効果を狙ってもどこからも文句は出ません。実際、多くの演奏は作品が持つ逞しさみたいなものを惜しげもなくまき散らします。

しかし、アラウは潔いまでにそう言う演奏効果からは離れて、ピアノを強靭に鳴らすことを徹底的に避けています。そして、この作品が超絶技巧に彩られた音楽であることを聞き手には全く意識させず、作品に内在する論理に従って自然なダイナミズムに身をまかせています。

これは、よほどの献身と禁欲精神がなければ不可能な演奏です。

そして、そう言うアラウのピアノに対してジュリーニがオケを鳴らしまくれば、そう言うアラウの献身が全て御破算になってしまうことは明らかです。

そうなのです、私がかつて非力と感じたのは大間違いであって、そう言うアラウのピアノをサポートするにはまさにこういうオケのコントロールが必要だったのです。そしてそう言う抑制的な響きでありながら、肝心な部分ではブラームスの豊かな歌心を完璧に表現しているところは大いに評価しなければいけません。

おそらくブラームスのピアノ協奏曲というのは聞き手にかなりの負担を強いるのですが、このように見事なまでにヴィルトゥオジティから離れたところで音楽を成り立たせている演奏ならばいつでも心安らかに身をまかせることが出来ます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)