クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

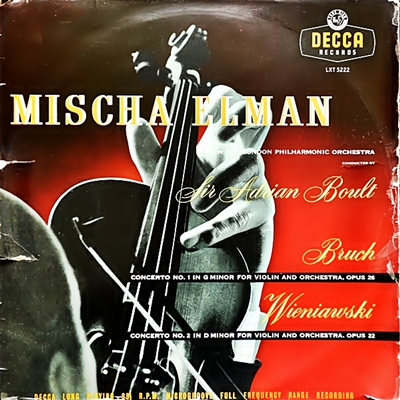

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26

(Vn)ミッシャ・エルマン:エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1956年録音

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [1.Vorspiel: Allegro moderato]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [2.Adagio]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [3.Finale: Allegro energico]

ヴァイオリニストにとってはある種の思い入れのある作品

と言うのは、ヴァイオリンのレッスンをはじめると必ずと言っていいほど取り上げるのがこの協奏曲であり、発表会などでは一度は演奏した経験を持っているからだそうです。ただし、プロのコンサートで演奏される機会は決して多くはありません。

しかし、ロマン派の協奏曲らしくメランコリックでありながら結構ゴージャスな雰囲気もただよい、メンデルスゾーンの協奏曲と比べてもそれほど遜色はないように思います。

第1楽章

序奏に続いて独奏ヴァイオリンの自由なカデンツァが始まるのですが、最低音Gから一気に駆け上がっていくので聴き応え満点、けれん味たっぷりのオープニングです。力強い第一主題と優美な第二主題が展開されながら音楽は進んでいき、いわゆる再現部にはいるところでそれは省略して経過的なフレーズで静かに第2楽章に入っていくという構成になっています。(・・・と、思います^^;)

第2楽章

ここが一番魅力的な楽章でしょう。主に3つの美しいメロディが組み合わされて音楽は展開していきます。息の長い優美なフレーズにいつまでも浸っていたいと思わせるような音楽です。

第3楽章

序奏に続いて,独奏ヴァイオリンが勇壮なメロディを聞かせてくれてこの楽章はスタートします。。前の楽章の対照的な出だしを持ってくるのは定番、そして、展開部・再現部と続いてプレストのコーダで壮麗に終わるというおきまりのエンディングですが良くできています。

完璧主義とは異なるエルマンなりの音楽との向き合い方

エルマンの晩年については否定的な評価が定着しているようです。その際たるものが、Deccaのプロデューサーだったカルショーの次のような記述でしょう。

キルステン・フラグスタートに働きかけて引退から復帰させたことはフランク・リーの主要な業績である。しかし、彼の発想がいつもこの水準にあるわけではなかった。例えば、キャリアの晩年にあったミッシャ・エルマンにヴァイオリン協奏曲をを弾かせる試みなどは、惨憺たる出来と言うべきだった。

まさに一刀両断とも言うべき切り捨て方です。

確かに、晩年のエルマンの技術面での衰えは否定できず、ハイフェッツなどに代表されるような演奏スタイルから見れば「惨憺たる」という表現はそれほど間違ってはいません。

しかし、Deccaのフランク・リーはそう言うカルショーとは意見を異にしていたようで、50年代の半ばに彼と組んで精力的に録音を行っています。そして、その事実を裏から見れば、カルショーが「惨憺たる」と評した演奏を少なくない聞き手が受け入れたことを証明しています。

いくらプロデューサーが熱心に起用しても、肝心のレコードが売れなければお払い箱というのがこの世界の常識です。

しかし、事実はエルマンはフランク・リーと組んで実に多くの協奏曲を録音しているのです。

ざっと眺め回しただけでも、ベートーベン、チャイコフスキー、モーツァルトの4番と5番、ブルッフの1番と2番、ヴィエニャフスキ等々です。

さらに、ピアニストのジョセフ・シーガー と組んでベートーベンやブラームスのソナタ、さらには数多くの小品も録音を残しています。

ついでに言えば、ブルッフの協奏曲は、近年アナログ・レコードとして復刻されていたりもするようです。

考えてみれば、どんなヴィオリニストでも(ピアニストでも同様でしょう)、年を重ねればフル・オーケストラを相手に勝負しなければいけない協奏曲というジャンルはしんどくなってくるものです。それは、ハイフェッツやホロヴィッツでも同様で、彼らは晩年に近づくと協奏曲のジャンルからは撤退していきました。

ハイフェッツは幾つかの例外はあるものの、60代に入った頃からはほとんどコンサートでは協奏曲を演奏しなくなりましたし、録音もほとんど行っていません。

ホロヴィッツなどは全面撤退という感じです。

それに対して、エルマンがDeccaで精力的に協奏曲を録音したのは60代も半ばに達した頃でした。

おそらく、この辺りに、ハイフェッツのような完璧主義とは異なるエルマンなりの音楽との向き合い方があらわれているのかもしれません。

晩年は少なくない酷評を浴びながらも、結局はなくなるまで現役を貫き通したのがエルマンでした。

エルマンは1967年に76年の生涯を終えるのですが、その時も間近に迫ったリサイタルのためにいつものように練習していた最中に突然倒れて亡くなったと伝えられています。

Wikipediaには「長く録音活動も続けたエルマンのレコードの中で聴くに値するのはモノラル録音時代までとされており、ステレオ録音時代に残した録音は、難しいところではテンポを極端に落とすなど技術的な衰えが甚だしく、いくつかの小品の録音以外で聴く事はお勧めできないものが多い」と記されているのですが、こういう事はあまり最初から信じ込まない方がいいのかも知れません。

エルマンはハイフェッツと較べれば10年先に生まれています。エルマンは1891年、ハイフェッツは1901年です。

この10年の差は大きく、エルマンには19世紀的なロマンティシズムが骨の髄にまで染み込んでいます。その重くて野太いヴァイオリンの響きで情感豊かに歌うことに価値を見いだしていたエルマンと、ひたすら楽曲解釈においても客観性を追い求め、それを実現するために技術的な完璧を求めてハイフェッツを同列に論ずるのは無意味です。

エルマンは常に音楽をすることを楽しんでいたように思います。おそらく、それが19世紀なのでしょう。

カルショーが「惨憺たる」と評した彼の演奏が本当はどんなものだったのか、先入観抜きに聞いてみるのも大切ではないでしょうか。もっとも、その結果が惨憺たる音楽を聞かされたと言うことになっても、聞かずしてそう言うのとは大違いです。

ただし、彼にハイフェッツ的なものを求めてはいけません。それだけはお忘れなく。

とりわけ、このブルッフの協奏曲は聞くに値します。そうでなければ今の時代になってアナログ・レコードとして復刻されたりするはずがないのです。

どうか自分の心に正直になって聞いてみてください。

よせられたコメント

2022-02-27:コタロー

- エルマンというヴァイオリニストは初めて聴きました。

一聴して、とても良いですね!ロマンチックな気分満載です。それでいて、音楽の「型」が崩れていません。そして、ボールトの伴奏指揮も毅然とした立派なものです。

「古臭い」と感じる人もいる方かもしれませんが、私はこの演奏を断固として支持します!

2022-02-28:Oddie4

- ミッシャ・エルマン、良いですね。50年前にキングレコード廉価版小品集で知りました。アヴェ・マリア、ユーモレスク、ベートヴェン・メヌエットなどヴァイオリンらしい何とも艶めかしい音で聴かせます。同じエルマンのVanguard Classicsから出た1992年CD6枚シリーズも何の迷いもなく、嬉々として購入しました。確かに現在の感覚からすると、古臭く感じはします。が、そこがたまらなく良く感じる時があるのです。ハイフェッツもシゲティーもエルマンも、その時の気分に合わせて聴き分け、快演に喝采したり、鼓舞されたり、慰められたりヴァイオリンは良いなと思ってます。

いつも楽しく拝見し、聴かせて頂いております。感謝です。

2022-04-12:豊島行男

- こんばんは。

この演奏を取り上げていただきとても嬉しいです。

晩年のエルマンは大好きでヴァンガードの録音も愛聴しております。

このデッカでのブルッフもボールドのりっぱな伴奏と相まって名演だと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)