クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

サン=サーンス:ピアノ協奏曲 第4番 ハ短調 Op.44

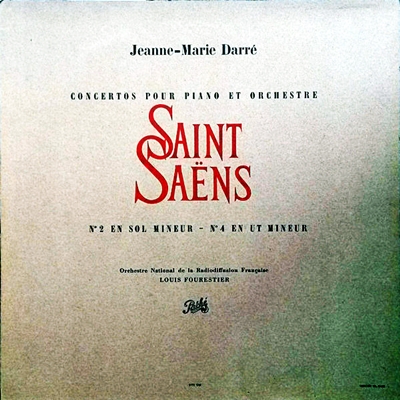

(P)ジャンヌ=マリー・ダルレ:ルイ・フーレスティエ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1956年録音

Saint-Saens:Concerto for Piano and Orchestra No.4 in C minor Op.44 [1.Allegro moderato - Andante]

Saint-Saens:Concerto for Piano and Orchestra No.4 in C minor Op.44 [2.Allegro vivace - Andante - Allegro]

チェルニーを弾きこなせる腕があるなら何とか演奏が可能

そして、その事が、フランクを慕う真面目で才能のあるフランスの若手たちからの恨みを買うことになってしまったのです。

まあ、確かに、フランクがサン=サーンスの素晴らしい演奏を素直に喜こんで楽譜の原稿を贈るためにかけよったのに対して、サン・サーンスは露骨に顔をしかめて楽譜をピアノの上の放り投げてその場を立ち去ったというのは、人としてどうなんだと思ってしまいます。一説によるとゴミ箱に放り投げて帰ったとも伝えられています。

ちなみに、音楽史上希有の聖人だったフランクはそんな仕打ちを受けても全く気にしにしていなかったそうなのですが、彼を慕う若手にしてみれば、それはもう絶対に許せない奴として「髑髏マーク」を20個くらいはつけたはずです。

そして、時が流れて、そう言う若手がその後フランス音楽界の中心に座るようになると、その時につけた「髑髏マーク」を一つずつ投げかえすような思いで、サン=サーンスの作品を片っ端から批判の俎上に上げていったのです。

その気持ち、私もよく分かります!!

そして、その結果としてサン=サーンスと言えば凡庸で時代遅れの音楽を書き続けた音楽家というレッテルが彼への評価として定着してしまったのです。

確かに、サン=サーンスの音楽には時代を切り開いていくような革新性は希薄でした。しかながら、返す刀で「すべてが凡庸」だと決めつけるのは「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」の類だと言わざるを得ませんから、いささか行き過ぎだったかもしれません。

なぜならば、サン・サーンスの音楽は何を聴いても外れがないように思うからです。

それは全てがとてつもない傑作だというのではなく、まんべんなく及第点に達していて、そのどれもが奇を衒ったエキセントリックな部分や晦渋な部分がないということです。

決して伝統的な手法を踏み外すことなく、常に完成度の高い作品を生みだし続けたゆえに「保守派」のレッテルを貼られた人物ですが、しかし、この完成度の高さはそう簡単にまねができるものではないのです。

しかし、それもまた己の身から出た錆と言う面もあります。それくらいに、彼は「イヤな奴」だったようです。

しかし、常に指摘していることですが音楽と人格は別物です。もしも、それがリンクしていたならば、私たちが聞くに値する音楽はほとんどなくなってしまいます。

彼は生涯に5曲のピアノ協奏曲を書きましたが、この第4番はその中でも最もユニークな構造をしています。

まず、全体が2楽章からできており、それぞれがまた二つの部分からできているという形式は、彼の代表作であるオルガン付きと同じです。

そのために、彼のピアノ協奏曲の中では最も交響的ながっしりとした作りになっています。と言うよりは、この作品では独奏ピアノは可哀想なまでにオーケストラに付き従っています。

ただし、これをピアノ独奏付きの交響曲なんて言うと彼を生涯許さなかった若手音楽家たちから「そんな立派なものか!」と言われそうなので、もう少し控えめに「ピアノ独奏付きの管弦楽曲」みたいだと言っておきましょう。(^^;

また、聞けば分かるように、最初に提示された主題が何度も登場してきます。このやり方は、その後フランクが「循環形式」として定着させたもので、これはその先駆けとも言うべき作品です。

それから、これは中村紘子の受け売りですが、この第4番に限らず彼のピアノ協奏曲はチェルニーを弾きこなせる腕があるなら何とか演奏が可能だそうです。

そのレベルでこれだけの音楽を仕上げるというのは意外とすごいことだと思うのですが、いかがなものでしょうか。

エスプリに溢れたテクニック

これもまた中古レコード屋さんをめぐっていて出会った一枚です。実にもって、中古レコード屋とは一期一会の場です。

では、何故にこのレコードが目に止まったかというと、それは「ジャンヌ=マリー・ダルレ」というピアニストが私の視野には全く入っていない存在だったからです。クラシック音楽などと言うものを40年以上も聞いて生きてきたのですが、それでも偏りというものはあるものです。

一人の個人がクラシック音楽という広大な世界の隅から隅までめぐるのは到底不可能なことなのでしょう。それだけに、こういう出会いは大切にしたいと思うのです。

さて、このレコードのライナーノートにはサン=サーンスのフランス音楽史での位置づけや2曲の協奏曲の解説に大部分が費やされていて、ピアニストの「ジャンヌ=マリー・ダルレ」に関してはわずか5行程度しか費やされていませんでした。

おまけにその解説と言えば、すでに中年の婦人であるとか、フランス人らしいエスプリに溢れたテクニックなどと言うどうでもいいような内容しか記されていませんでした。

しかし、実際に聞いてみれば、これが素晴らしい演奏だったのです。レコードの盤質も良かったので、私としては二重丸の「獲物」でした。

そして、最初はわけの分からないと思った「エスプリに溢れたテクニック」という表現にもいたく感心させられたのです。限られた文字数の中では、なるほどこれは実に的確な表現だったと言わざるを得ませんでした。

「エスプリ」とはユーモアという意味ではなくて、英語の「ウィット」とは明らかに違います。それは、もしかしたら日本語の「粋」に近い心の有りようかもしれません。

「粋」の反対は「野暮」です。

このサン=サーンスの協奏曲はピアニストにとってはかなりの難曲と思われます。例えば、第2番の冒頭部分などはどこかバッハのトッカータかフーガを思わせる雰囲気があります。ただし、それをドイツ音楽のように重々しく演奏すればそれは阿保です。

そして、実はとんでもなく難しいことをやっているにもかからず、そう言う「汗」は微塵も見せず、たとえそれが「やせがまん」であってもどこまでも涼しげな表情で弾き終えなければいけないのです。

それは言うは容易く行うのはかなりの困難を伴います。そして、そこに楽曲を冷静に分析する乾いた知性も必須です。

ジャンヌ=マリー・ダルレの師はイシドール・フィリップです。そして、イシドール・フィリップの師はサン=サーンスでした。

演奏家においてはこういう系譜が意外と重要で、まさにフレンチ・ピアニズムの精華とも言うべき存在がジャンヌ=マリー・ダルレだったのです。

まあ、事はそれほど単純ではないのでしょうが・・・、それでももう一人の師がマルグリット・ロンだったのですから、師弟関係は血脈のようなものです。

なお、指揮者のルイ・フーレスティエに関してはほとんど詳しいことは分かりませんでした。1938年からパリ・オペラ座の首席指揮者を務め、1946年から翌年にかけてニューヨークのメトロポリタン歌劇場の指揮者を務めた事くらいしか分かりません。

この録音でも、とりわけ2番の協奏曲ではオーケストラ伴奏付きのピアノ独奏曲かと思うほどに、伴奏に徹してジャンヌ=マリー・ダルレを前面に押し出しています。

晩年は指揮の教育活動がメインだったそうですから、基本的には控えめなタイプの劇場指揮者だったのでしょう。

ちなみに、ジャンヌ=マリー・ダルレも教育活動に熱心だったようで、1958年から1975年まで母校であるパリ音楽院の教授をつとめていて、夏にはニースで講習をおこっていたようです。

よせられたコメント

2024-06-08:豊島行男

- ルイ・フーレスティエは、ステレオ録音でベルリオーズの幻想交響曲の素晴らしい演奏を残していますね。

ジャンヌ=マリー・ダルレのダンディ「フランス散人の歌による交響曲」も頭抜けて素晴らしい演奏でした。確か30年代のSP録音ですが。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)