クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

テレマン:フルート協奏曲 ニ長調 TWV 51:D1

クルト・レーデル指揮&フルート: ミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団 1962年録音

Telemann:Concerto for Flute, String Orchestra and Continuo in D major [1.Andante]

Telemann:Concerto for Flute, String Orchestra and Continuo in D major [2.Allegro]

Telemann:Concerto for Flute, String Orchestra and Continuo in D major [3.Largo]

Telemann:Concerto for Flute, String Orchestra and Continuo in D major [4.Allegro assai]

親しみやすく、そして美しい旋律に溢れている

彼らが活躍した時代は教会だけでなく宮廷での華やかな儀式に音楽が求められるようになり、ヘンデルでおよぞ600曲、ヴィヴァルディで800曲、そしてバッハに至っては1100曲ほどの作品が残されています。つまりは、後の時代と較べれば、誰も彼もが多作だったのです。

しかし、そんな中にあってテレマンは3600曲程度の作品が残されていて、その多作ぶりは群を抜いています。

つまりは、それほどに人気作曲家だったのです。

彼の作品はあらゆる分野を網羅していて、ここで紹介している協奏曲だけでも170曲ほどの残されています。ですから、そこで取り扱われている独奏楽器もまた多種多様にわたり、例えばヴィオラ協奏曲などは、ヴィオラが独奏楽器として扱われた一番最初の作品ではないかと言われています。

ですから、そう言う多様な作品群の中から一つずつ取り上げて解説を加える能力は私にはありません。

しかしながら、取りあえずここで取り上げている作品は全て「緩-急-緩-急」というスタイルの4楽章構成になっています。

この「緩-急-緩-急」という4楽章構成はヴィヴァルディが編み出した「急-緩-急」という3楽章構成の協奏曲よりも古いスタイルです。テレマンとヴィヴァルディはほぼ同時代の人ですから、テレマンにとってヴィヴァルディの新しいスタイルはそれほど興味をひかなかったのでしょう。

その点では、ヴィヴァルディのスタイルに注目して自らの作品にも取り入れたバッハとは見ているものが少し違ったようです。

そして、言うまでもなく、その後の時代の協奏曲はヴィヴァルディが編み出した「急-緩-急」という3楽章構成が基本的なスタイルになっていくのですから、そう言う面でもしだいに時代遅れとなっていったのかもしれません。

とは言え、彼が書いた音楽はどれもこれもが親しみやすく、そして美しい旋律に溢れています。

余り難しいことなどは考えずに、その音楽に耳を傾けるだけで豊かで楽しい時間が過ごせることだけは間違いありません。

<追記:2021/09/15>

「国際楽譜ライブラリープロジェクト」で確認すると第2楽章は「Vivace」となっていますが、デジタル化したアナログ・レコードでは「Allegro]と記載されていますので、レコードの表記の方を採用しています。

悔やんでも悔やみきれない痛恨事

クルト・レーデルという名前を耳にすることは今ではほとんどありません。

1918年に生まれて2013年に亡くなった人ですから、多少は記憶にあってもいいものだと思うのですが、実際にその演奏を耳にする機会はありませんでした。しかし、レコード芸術誌の付録として毎年発行されていた50~60年代の「レコード総目録」を眺めていると彼の名前をよく目にします。

ですから、何となく気にはなっていたのですが、それでも今まで接点はありませんでした。

レーデルは基本的にはフルート奏者であり、50年代にはいると自らミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団というオーケストラを組織して、バロック音楽をメインに指揮活動をはじめます。そう言う意味では、リヒターやミュンヒンガーなどと同じ仲間にはいると思うのですが、知名度という点では大きく差をつけられてしまっています。

実は、そう言うこともあって、未だに悔やんでも悔やみきれない痛恨事があります。

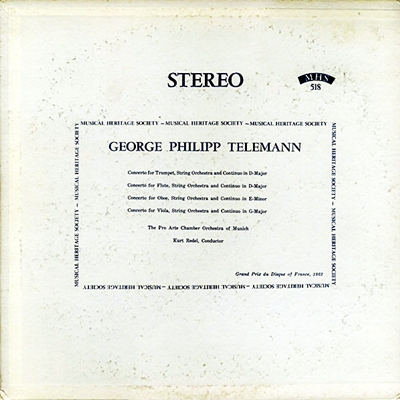

それは、とあるリサイクル・ショップにぶらりと入ったときに、無造作に段ボール箱の中に大量の中古レコードが放り込まれていたのです。その大部分はマックス・ゴバーマンがハイドンの交響曲の全曲録音のために自ら立ち上げたMHS(Musical Heritage Society)レーベルのものでした。

そこには、このレーデルのレコードやゴバーマンのレコードが一枚300円均一で売られていたのです。

当時はアナログの再生システムは維持していましたが、今ほど熱心ではなかったですし、MHSレーベルの価値も全く知らなかったのでほんの数枚ゲットしただけだったのです。もしも、その時に今ほどの知識があれば迷うことなくその数十枚のレコードは全て買い込んでいたことでしょう。

売っていたのが中古レコード屋ではなくリサイクル・ショップだったので、おそらくは世間の中古レコードの最安値の相場として300円均一の値付けをしていたのでしょう。

おまけに、買い込んできた数枚の中古レコードの盤質もそれほど悪くなかったのですから、今でも、悔やんでも悔やみきれない話です。

ただし、その買い込んだ中にレーデルの録音が一枚あったのは幸いでした。

そして、彼がフルート奏者としても一流であったことはフルート協奏曲を聞くだけでもよく分かりましたし、さらにはその穏やかな音楽作りもテレマンには相応しいものでした。

ただし、その穏やかさがリヒターやミュンヒンガーのような強烈な自己主張に乏しいとも受け取られるので、それが少しずつ忘れ去られていく要因となったのかもしれません。

しかしながら、そう言う穏やかさも今のような時代にあっては魅力的で、出来れば、もう少し彼の録音は聞いてみたいなと思わせてくれるものは持っています。

なお、録音年に関してはいろいろ調べたのですが分かりませんでしたので、一番最初のリリース年をクレジットしておきました。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)