クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

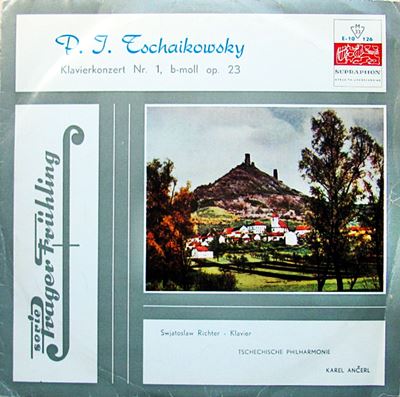

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23

(P)スヴャトスラフ・リヒテル:カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1954年6月4日~5日録音

Tchaikovsky:Concerto For Piano And Orchestra No.1 in Flat Minor, Op.23 [1.Allegro Non Troppo E Molto Maestoso - Allegro Con Spirito]

Tchaikovsky:Concerto For Piano And Orchestra No.1 in Flat Minor, Op.23 [2.Andantino Simplice - Prestissimo]

Tchaikovsky:Concerto For Piano And Orchestra No.1 in Flat Minor, Op.23 [3.Allegro Con Fuoco]

ピアノ協奏曲の代名詞

それほどの有名曲でありながら、その生い立ちはよく知られているように不幸なものでした。

1874年、チャイコフスキーが自信を持って書き上げたこの作品をモスクワ音楽院初代校長であり、偉大なピアニストでもあったニコライ・ルービンシュタインに捧げようとしました。

ところがルービンシュタインは、「まったく無価値で、訂正不可能なほど拙劣な作品」と評価されてしまいます。深く尊敬していた先輩からの言葉だっただけに、この出来事はチャイコフスキーの心を深く傷つけました。

ヴァイオリン協奏曲と言い、このピアノ協奏曲と言い、実に不幸な作品です。

しかし、彼はこの作品をドイツの名指揮者ハンス・フォン・ビューローに捧げることを決心します。ビューローもこの曲を高く評価し、1875年10月にボストンで初演を行い大成功をおさめます。

この大成功の模様は電報ですぐさまチャイコフキーに伝えられ、それをきっかけとしてロシアでも急速に普及していきました。

第1楽章冒頭の長大な序奏部分が有名ですが、ロシア的叙情に溢れた第2楽章、激しい力感に溢れたロンド形式の第3楽章と聴き所満載の作品です。

リヒテル最初期の貴重なスタジオ録音

リヒテルと言えば、50年代は「鉄のカーテン」の向こうにいる「幻のピアニスト」と呼ばれていました。それは、当時のソ連当局が彼の西側諸国への渡航を許せばそのまま亡命してしまうことを恐れたためです。ですから、ソ連国外での演奏活動は東欧圏に限られ、1954年にSupraphonがまとまった録音を行ったのですが、そのレコードが西側諸国で販売されることはなかったようです。しかし、販売はされなくても少なくない好事家はその貴重なレコードを入手し、なんだか鉄のカーテンの向こうにリヒテルという凄いピアニストがいるようだという噂が広がっていったのです。

リヒテルと言えばダイナミックでありながら完璧にコントロールされた技巧の持ち主というのが通り相場です。そして、難しい技巧を要しない作品も数多く取り上げ、それらの作品が持っている豊かな情感を引き出すことも得意にしていました。

また、演奏をしていて興が乗ってくるととんでもない勢いで弾きとばしてしまうことでも有名でした。

ただし、それを後から録音として聞けば不都合に感じる部分も多いのかもしれませんが、ライブとしてその場にいた人にとってはたまらない経験となったことは間違いありません。

おそらく、彼は本質的にライブの人であり、スタジオに閉じこめられての録音には不向きだったピアニストだったのでしょう。

それ故に、リヒテルと言えば「録音嫌い」として有名ですが、そう言う彼の本性に照らし合わせてみれば仕方のないことだったのでしょう。

それだけに、このリヒテル最初期のスタジオ録音には興味をひかれます。

彼にとって国外ての初めてのスタジオ録音だと思われますから、そこで興にのって爆発的な演奏が繰り広げられるなんて事は起こるはずもありません。それどころか、後のリヒテルから思えば極めて端正で整った演奏に徹しています。

それにしても、この録音を行ったときのリヒテルはすでに40歳を目前にしていたのですから、考えようによっては随分と不当な扱いを受けていたものです。それは、彼とほぼ同期とも言うべきギレリスがすでに西側諸国でも活発に演奏活動を行い、ソ連を代表するピアニストとして認識されていたことと較べると、その扱いの違いは明らかです。

しかし、そういうリヒテルの国外での初録音にターリッヒとアンチェルが起用され、オーケストラにもチェコ・フィル等が起用されていたと言うことは、すでにその実力は東欧圏ではすでに認知されていた事を示しています。

Supraphonにとってはベストとも言えるメンバーを起用したのです。

そして、そう言う大物がバックにつくのですから、リヒテルの演奏は先にも述べたようにて端正で整った演奏になったのは仕方のないことかもしれません。しかし、それもまたリヒテルというピアニストの本質の一端でもあります。

バッハは言うまでもないことですが、チャイコフスキーの協奏曲でさえ、その端正さ故にどこか静けさのようなものが感じ取れる演奏になっています。そして、オーケストラ伴奏の方もそう言うリヒテルのピアノに合わせて、一切のあざとさ排した演奏になっています。

そう言えば、リヒテルは父親をソ連当局にによって銃殺されていますし、アンチェルはナチスによって家族を皆殺しにされています。もしかしたら、そんな過去を含めて深いところで共鳴し合うものがあったのかもしれません。

外連味を持って演奏すればそれなりに演奏効果が上がる作品なのですが、アンチェルもリヒテルもそんなものを音楽には求めていなかったと言うことです。

そして、ターリッヒとのバッハにしても、その頃はまだ主流であったロマン主義的なバッハと較べればその響きはかなりクールです。

つまりは音を縦に音を積み上げて濃厚に響かせるのではなくて、対位法の人としてのバッハに迫ろうという意志が感じ取れます。東欧系の音楽ではかなり民族色の強い演奏を行うターリッヒですが、バッハが相手となると随分と雰囲気が異なります。もっとも、それがまたターリッヒという人の多様性を形づくっているもう一つの重要な側面でもあるのですが、それがリヒテルのスタイルと上手くマッチングしています。

しかしながら、この54年のSupraphonでの録音の中でもっとも興味をひかれるのは、プロコフィエフの協奏曲第1番の演奏です。

よく知られているように、リヒテルは1927年にプロコフィエフのピアノ協奏曲第5番に触れて深く感動し、それ以後プロコフィエフの作品への関心を深めていくことになったことは有名な話です。そして、プロフィエフがソ連に復帰するとこの二人の関係は親密なものとなり、リヒテルはプロコフィエフの作品の初演も担うようになっていきます。

そして、初演時には「狂人の作品」とまで酷評されたものの、後には彼の作曲家としてのキャリアを築く第一歩ともなった出世作である第1番の協奏曲を見事に演奏しています。

極めて難易度の高い部分も余裕で弾きこなしているだけでなく、そう言う難しさの中に含まれている幻想的で叙情的な世界も見事なまでに描ききっています。

そして、この協奏曲ではオーケストラは伴奏をするだけでは役割を果たせないのですが、そのあたりもまたアンチェルが見事になバランスをとっています。

とは言え、どれをとってもリヒテル最初期の貴重なスタジオ録音である事は間違いありません。

よせられたコメント

2020-11-20:古野淳

- この録音を聴く事が出来るとは思いませんでした。

だって、YouTubeにあるのは、カラヤンとウイーン交響楽団の物とムラビンスキーの物ばかりでした。

中学生の時聴いて、上手だなあと思いました。

友だち何人かと、話をするのですが、演奏を聴くと言うよりは曲を知ると言う方が正しい時代です。

爆発的な演奏でない方が、リヒテルらしいと思っています。

内省的な、内気な処がどっちかと言えば好きです。

録音が良いので、今聴いてモノラルと知ってビックリ。

完璧にロシア的で音色のオーケストラの方が、リヒテルに合っているような気持ちです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)