クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

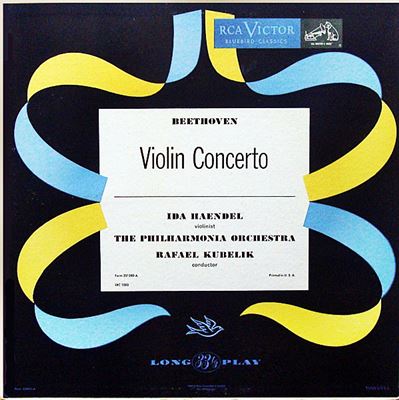

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

(Vn)イダ・ヘンデル:ラファエル・クーベリック指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1951年1月録音

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [1.Allegro ma non troppo]

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [2.Larghetto]

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [3.Rondo]

忘却の淵からすくい上げられた作品

このバイオリン協奏曲は初演当時、かなり冷たい反応と評価を受けています。

「若干の美しさはあるものの時には前後のつながりが全く断ち切られてしまったり、いくつかの平凡な個所を果てしなく繰り返すだけですぐ飽きてしまう。」

「ベートーベンがこのような曲を書き続けるならば、聴衆は音楽会に来て疲れて帰るだけである。」

全く持って糞味噌なけなされかたです。

こう言うのを読むと、「評論家」というものの本質は何百年たっても変わらないものだと感心させられます。

しかし、もう少し詳しく調べてみると、そう言う評価の理由も何となく分かってきます。

この協奏曲の初演は1806年に、ベートーベン自身の指揮、ヴァイオリンはフランツ・クレメントというヴァイオリニストによって行われました。

作品の完成が遅れたために(出来上がったのが初演の前日だったそうな)クレメントはほとんど初見で演奏しなければいけなかったようなのですが、それでも演奏会は大成功をおさめたと伝えられています。

しかし、この「大成功」には「裏」がありました。

実は、この演奏会では、ヴァイオリン協奏曲の第1楽章が終わった後に、クレメントの自作による「ソナタ」が演奏されたのです。

今から見れば無茶苦茶なプログラム構成ですが、その無茶草の背景に問題の本質があります。

そのクレメントの「ソナタ」はヴァイオリンの一本の弦だけを使って「主題」が演奏されるという趣向の作品で、その華麗な名人芸に観客は沸いたのでした。

そして、それと引き替えに、当日の目玉であった協奏曲の方には上で述べたような酷評が投げつけられたのです。

当時の聴衆が求めたものは、この協奏曲のような「ヴァイオリン独奏付きの交響曲」のような音楽ではなくて、クレメントのソナタのような名人芸を堪能することだったのです。彼らの多くは「深い精神性を宿した芸術」ではなくて、文句なしに楽しめる「エンターテイメント」を求めたいたのです。

そして、「協奏曲」というジャンルはまさにその様な楽しみを求めて足を運ぶ場だったのですから、そう言う不満が出ても当然でしたし、いわゆる評論家達もその様な一般の人たちの素直な心情を少しばかり難しい言い回しで代弁したのでしょう。

それはそうでしょう、例えば今ならば誰かのドームコンサートに出かけて、そこでいきなり弦楽四重奏をバックにお経のような歌が延々と流れれば、それがいかに有り難いお経であってもウンザリするはずです。

そして、そういう批評のためか、その後この作品はほとんど忘却されてしまい、演奏会で演奏されることもほとんどありませんでした。

この曲は初演以来、40年ほどの間に数回しか演奏されなかったと言われています。

その様な忘却の淵からこの作品をすくい上げたのが、当時13才であった天才ヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムでした。

1844年のイギリスへの演奏旅行でこの作品を取り上げて大成功をおさめ、それがきっかけとなって多くの人にも認められるようになったわけです。

- 第一楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ

冒頭にティンパニが静かにリズムを刻むのですが、これがこの楽章の形を決めるのは「構築の鬼ベートーベン」としては当然のことでしょう。ただし、当時の聴衆は協奏曲というジャンルにその様なものを求めていなかったことが不幸の始まりでした。 - 第二楽章 ラルゲット

この自由な変奏曲形式による美しい音楽は当時の聴衆にも受け入れられたと思われます。 - 第三楽章 ロンド アレグロ

力強いリズムに乗って独奏ヴァイオリンと管弦楽が会話を繰り返すのですが、当時の聴衆は「平凡な個所を果てしなく繰り返す」と感じたのかもしれません。

追悼 イダ・ヘンデル

イダ・ヘンデルが6月30日に亡くなりました。91歳だったそうです。

彼女は60年代以降はほとんど録音を行わず、さらに長くは来日もしなかったので日本では「幻のヴァイオリニスト」等ともよばれました。そんなヘンデルが初めて来日したのは1998年で、サイモン・ラトル指揮のバーミンガム市交響楽団のソリストとしてでした。そして、それを切っ掛けにその後はたびたび来日し、80歳を過ぎても高いヒールをはいて颯爽と舞台に登場する元気な姿を見せていました。

なお、彼女の年齢には諸説があって長く謎とされていたいました。それは父親が出生証明書を偽造して1923年生まれとしたからです。おそらく、1928年生まれではロンドンでのコンサートに出演するにはあまりにも若すぎたが故の偽造だったようです。

事実は1928年12月15日生まれだったようで、享年91歳というのが本当のようです。

長きにわたって多くの魅力溢れる音楽を残してくれたことに心からの感謝をおくりたいと思います。

そんな彼女への追悼として何を選ぼうかといろいろ考えた結果、ブルッフの協奏曲を選びました。おそらく、いろいろな意味でこの録音には彼女ならではの魅力が詰まっていると考えたからですし、サポートするのがクーベリックだからです。

イダ・ヘンデルはラファエル・クーベリックのことを深く敬愛し信頼していたと伝えられています。

私の手もとにも48年に録音したブルッフの協奏曲と51年に録音したベートーベンの協奏曲があります。両者ともにオーケストラはフィルハーモニア管です。

ラファエル・クーベリックは1948年のチェコスロバキア政変をきっかけにイギリスに亡命していますから、48年録音のブルッフの協奏曲はその亡命直後のものだと思われます。その後、1950年に色々な経緯の末にシカゴ響の音楽監督に就任するのですが、よく知られているように女性評論家クラウディア・キャシディから音楽とは全く関係ないことまで含めて徹底的に批判され、1953年にはその職を辞してヨーロッパに帰ってくることになります。

ですから、1951年のベートーベンの協奏曲はそう言う苦難のシカゴ時代に録音されたものと言うことになります。

なお、イダ・ヘンデルがどうしてクーベリックのことをそこまで信頼し、敬愛していたのかいろいろ調べてみたのですが理由は分かりませんでした。おそらく、1948年にクーベリックが西側に亡命するまでは両者に接点があったとは思えませんから、おそらく切っ掛けは48年に共演したブルッフの協奏曲においてでしょう・・、と、書きかけたのですが、さらに詳しく調べてみると1946年に両者はロイヤル・アルバート・ホールでチャイコフスキーの協奏曲を共演していたようなのです。

おそらくは、その時の共演がイダ・ヘンデルのクーベリックへの信頼と敬愛を生み出したのかもしれません。

この二つの録音で申し分なく聞きごたえがあるのはブルッフの方です。

そういえば、2003年に来日したときに大阪フィルとの共演でこの作品を演奏しています。聞いた人の話によると、さすがに年から来る技術の衰えはあったもののその濃厚な歌い回しは強く印象に残ったようです。その濃厚な歌い回しは「本物の骨董品」としての価値があると強く感じたそうです。間違ってもその骨董品にひびなどは入っていません。(^^;

ここで紹介している録音は、未だ20代の頃の録音です。今の耳からすれば多少荒い部分はあるものの、イダ・ヘンデルならではの天性の「歌心」に溢れた音楽を聞かせてくれます。

それと比べると、ベートーベンの方は残念ながら多少の物足りなさを感じざるをえません。

おそらく、彼女の魅力は、その「本能的に発揮される歌心」が作品の「歌心」とピッタリと同調したときに最大限に発揮されるのだろうと思います。しかし、ベートーベンの音楽では、どうもそう言う「本能的」なものだけでは物足りない部分が残ってしまうのです。

クーベリックのフォローも苦難のシカゴ時代と言うこともあるのか、今ひとつ支え切れていない感じがします。

それとも、もしかしたらイダ・ヘンデルの方が、尊敬するクーベリックと言うことでいつもの「我が儘」を思う存分発揮できずに終わったのかもしれません。

結果としてとてもオーソドックスで破綻のない演奏で終わっているので、そこにクーベリックの方の強い意志が感じられてしまうのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)