クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

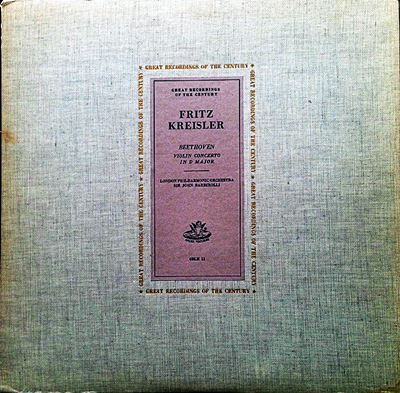

(Vn)フリッツ・クライスラー:ジョン・バルビローリ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1936年6月18日&22日録音

Brahms:Violin Concerto in D major Op.77 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Violin Concerto in D major Op.77 [2.Adagio]

Brahms:Violin Concerto in D major Op.77 [3.Allegro giocoso, ma non troppo vivace]

ヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?

サラサーテの言葉です。(^^)

もっとも、その前にはさらに「ブラームスの協奏曲は素晴らしい音楽であることは認めるよ、しかし・・・」ということで上述の言葉が続きます。

おそらくこの言葉にこの作品の本質がすべて語られていると思います。

協奏曲と言う分野ではベートーベンが大きな金字塔をうち立てましたが、大勢はいわゆる「巨匠風協奏曲」と言われる作品が主流を占めていました。

独奏楽器が主役となる聞かせどころの旋律あちこちに用意されていて、さらに名人芸を披露できるパッセージもふんだんに用意されているという作品です。

イタリアの作曲家、ヴィオッティの作品などは代表的なものです。

ただし、彼の22番の協奏曲はブラームスのお気に入りの作品であったそうです。親友であり、優れたヴァイオリニストであったヨアヒムと、一晩に二回も三回も演奏するほどの偏愛ぶりだったそうですから世の中わからんものです。

しかし、それでいながらブラームスが生み出した作品はヴィオッティのような巨匠風協奏曲ではなく、ベートーベンの偉大な金字塔をまっすぐに引き継いだものになっています。

その辺が不思議と言えば不思議ですが、しかし、ブラームスがヴィオッティのような作品を書くとも思えませんから、当然と言えば当然とも言えます。(変な日本語だ・・・^^;)

それから、この作品は数多くのカデンツァが作られていることでも有名です。一番よく使われるのは、創作の初期段階から深く関わり、さらに初演者として作品の普及にも尽力したヨアヒムのものです。

それ以外にも主なものだけでも挙げておくと、

- レオポルド・アウアー

- アドルフ・ブッシュ

- フーゴー・ヘールマン

- トール・アウリン

- アンリ・マルトー

- ヤッシャ・ハイフェッツ

ただし、秘密主義者のヴァイオリニストは自らのカデンツァを出版しなかったためにこれ以外にも数多くのカデンツァが作られたはずです。

この中で、一番テクニックが必要なのは想像がつくと思いますが、ハイフェッツのカデンツァだと言われています。

全盛期のクライスラーの魅力が詰め込まれた録音

クライスラーの古い録音(1926年録音のベートーベンのヴァオリン協奏曲)を紹介したときに、予想以上に多くの方から好意的に受け取ってもらえたので、いささか驚いてしまいました。何しろ、あの録音をアップする直前にもカヤヌスによる、これまた古いシベリウス録音をアップしていたので「カヤヌスの録音を紹介したときに「こんな古い録音はやめてくれ」という声が聞こえてきそうだと書いたのですが、これはそれよりも古い1927年の録音なのですから、さらに呆れられそうです。」と書いてしまったほどだったのです。

ところが、呆れられるどころか(おそらく呆れている人も多数いるかとは思うのですが)、中にはブラームスの方はアップしないのですかという声も聞こえ的たるするのです。

確かに、1926年から1927年にかけて、クライスラーはレオ・ブレッヒ指揮によるベルリン国立歌劇場管弦楽団を組んで以下の3曲の録音を残しています。

- メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64:レオ・ブレッヒ指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1926年12月10日録音

- ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61:レオ・ブレッヒ指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1926年12月14日&16日録音

- ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77:レオ・ブレッヒ指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1927年11月21日,23日&25日録音

少し技術的な話になるのですが、SP盤の録音というのは最初は「機械吹き込み」という手法で行われていました。演奏者は大きなラッパの前で演奏をして、そのラッパが集音器の役割をはたして,そのラッパの奥に奥に取り付けられた振動板が針を振動させてレコード原盤にカッティングするという仕掛けでした。

つまりは、楽器の響きがもたらす振動をそのまま原盤にカッティングしていたのです。何とも原始的な手法ですが,それでも人間の声やヴァオリンのソロなどであれば,何ともいえない麻薬的とも言うべき魅力的な響きが封じ込められていました。

しかしながら、規模の大きな管弦楽作品となると、それはもうどうしようもありませんでした。

この難問を解決するために新しく開発されたのが「電気吹き込み(録音)」という手法でした。これは、楽器の響きをラッパで集めるのではなくて「マイク」という新発明の機械によって拾った振動を電気信号に変換し,その電気信号をこれまた「アンプ」という新発明の機械で電気信号を増幅した振動に変換してワックス盤にカッティングするという手法でした。

これは画期的な発明であって、その基本的な原理は今のデジタル録音においても何ら変わることはありません。

そして、この新技術によって規模の大きな管弦楽の響きも十分観賞に堪えられるレベルで録音することができるようになったのです。もちろん、それまでの機械吹き込みでもそれなりのクオリティで把握していた人間の声やヴァイオリンの響きなどもクオリティが飛躍的に向上しました。

この「電気吹き込み」という技術がそれなりに完成したのは1924年のことで、それが商業的に本格的に使われ始めるのが1925年でした。

分かっている人には今さらというような話を繰り返してのですが,そう言う歴史的背景にこのクライスラーによる3つの協奏曲の録音を置いてみると,その歴史的意義の大きさが見えてくるはずです。

人間というのは思いの外「保守的」な生き物であって、録音方式が「機械吹き込み」から「電気吹き込み」に変わったときに,その「不自然」な響きを批判する人は少なくなかったのです。その様な批判はSP盤からLP盤に変わったときにも存在しましたし,モノラル録音からステレオ録音に移行したときも、そして、アナログからデジタルに移行したときにも同様のことがおこりました。そして、そう言う批判は新技術がある種の未成熟な部分を抱えてスタートをしなければ行けないがゆえに一定に妥当性を持ったことも否定できません。

とりわけ、アナログからデジタルへの移行に関しては,その種の批判は今も一定の妥当性を持ち続けています。

ですから、録音史において,そう言う新技術への移行を一気に後押しするような記念碑的な録音と言うものが存在します。

つまりは、「機械吹き込み」という技術を過去の遺物としてしまい、「電気吹き込み」の優秀さ多くの人に知らしめたのがこのクライスラーによる3つの録音だったのです。ですから、クラシック音楽の演奏史や録音史を概観するためには絶対にスルーできない録音なのです。

例えば、ブラームスの協奏曲ではクライスラーのヴァイオリンだけでなく,第2楽章のあのオーボエによる魅力的なソロも実に美しく録音されています。

とは言え、やはりSP盤黎明期の録音ですから,オーケストラの響きに関してはいくらでも文句はつけたくなります。しかし、あのジャック・ティボーに「私など足元にも及ばない男」と言わしめた最盛期のクライスラーの素晴らしい演奏が見事なまでのクオリティで残されたことはやはりこの録音の歴史的価値を高めています。

ただし、個人的な感想を言えば,一番凄みを感じるのはベートーベンの協奏曲であり,いささか物足りなさを感じるのはブラームスの協奏曲です。いい加減な言い方で申し訳ないのですが,メンデルスゾーンがその中間と言うことになって,想像した以上の早めのテンポで弾きながらも細かい部分でも」一切手抜きをせずに正確に弾ききっているのが印象的です。

なお、ベートーベンとブラームスに関してはこの10年後にバルビローリのサポートで再録音をしていて,録音のクオリティという点では大きなメリットがあります。しかし、クライスラーが未だ50代だった20年代の演奏と,すでに60代に踏み込んだ30年代の演奏ではやはり差があると言わざるを得ず,そのあたりの兼ね合いが難しいかもしれません。個人的にはベートーベンは26年盤、ブラームスに関しては新しい方のバルビローリ盤を選びたいかなと思ってしまいます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)