クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

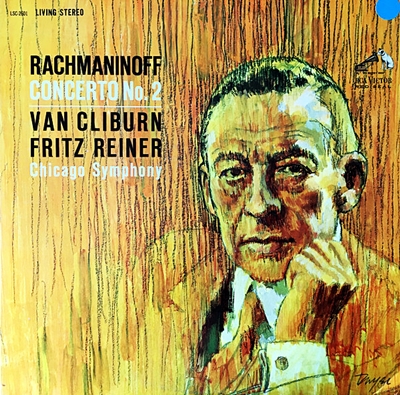

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18

(P)ヴァン・クライバーン フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1962年3月31日&4月2日録音

Rachmanino:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [1.Moderato]

Rachmanino:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [2.Adagio sostenuto]

Rachmanino:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [3.Allegro scherzando]

芸人ラフマニノフ

まあ、ラフマニノフ自身にとっても第1交響曲の歴史的大失敗によって陥ったどん底状態からすくい上げてくれたという意味で大きな意味を持っている作品です。(この第1交響曲の大失敗に関してはこちらでふれていますのでお暇なときにでもご覧下さい。)

さて、このあまりにも有名なコンチェルトに関してはすでに語り尽くされていますから、今さらそれにつけ加えるようなことは何もないのですが、一点だけつけ加えておきたいと思います。

それは、大失敗をこうむった第1交響曲と、その失敗から彼を立ち直らせたこのピアノコンチェルトとの比較です。

このピアノコンチェルトは重々しいピアノの和音で始められ、それに続いて弦楽器がユニゾンで主題を奏し始めます。おそらくつかみとしては最高なのではないでしょうか。ラフマニノフ自身はこの第1主題は第1主題としての性格に欠けていてただの導入部になっていると自戒していたそうですが、なかなかどうして、彼の数ある作品の中ではまとまりの良さではトップクラスであるように思います。

また、ラフマニノフはシンコペーションが大好きで、和声的にもずいぶん凝った進行を多用する音楽家でした。

第1交響曲ではその様な「本能」をなんの躊躇いもなくさらけ出していたのですが、ここでは随分と控えめに、常に聞き手を意識しての使用に留めているように聞こえます。

第2楽章の冒頭でもハ短調で始められた音楽が突然にホ長調に転調されるのですが、不思議な浮遊感を生み出す範囲で留められています。その後に続くピアノの導入部でもシンコペで三連音の分散和音が使われているのですが、えぐみはほとんど感じられません。

つまり、ここでは常に聞き手が意識されて作曲がなされているのです。

聞き手などは眼中になく自分のやりたいことをやりたいようにするのが「芸術家」だとすれば、常に聞き手を意識してうけないと話は始まらないと言うスタンスをとるのが「芸人」だと言っていいでしょう。そして、疑いもなく彼はここで「芸術家」から「芸人」に転向したのです。ただし、誤解のないように申し添えておきますが、芸人は決して芸術家に劣るものではありません。むしろ、自称「芸術家」ほど始末に悪い存在であることは戦後のクラシック音楽界を席巻した「前衛音楽」という愚かな営みを瞥見すれば誰でも理解できることです。

本当の芸術家というのはまずもってすぐれた「芸人」でなければなりません。

その意味では、ラフマニノフ自身はここで大きな転換点を迎えたと言えるのではないでしょうか。

ラフマニノフは音楽院でピアノの試験を抜群の成績で通過したそうですが、それでも周囲の人は彼がピアニストではなくて作曲家として大成するであろうと見ていたそうです。つまりは、彼は芸人ではなくて芸術家を目指していたからでしょう。ですから、この転換は大きな意味を持っていたと言えるでしょうし、20世紀を代表する偉大なコンサートピアニストとしてのラフマニノフの原点もここにこそあったのではないでしょうか。

そして、歴史は偉大な芸人の中からごく限られた人々を真の芸術家として選び出していきます。

問題は、この偉大な芸人ラフマニノフが、その後芸術家として選び出されていくのか?ということです。

これに関しては私は確たる回答を持ち得ていませんし、おそらく歴史も未だ審判の最中なのです。あなたは、いかが思われるでしょうか?

前途に洋々たる未来は開けていると思えていた時代のクライバーンの魅力

ふと気がついてみれば、クライバーンの録音をほとんど取り上げていないことに気づきました。そうなってしまう背景には、このピアニストに対してどうしてもつきまとってしまう「三面記事的な興味」への嫌悪感と、その結果として、その才能を若くして食いつぶされてしまった事への痛ましさが私の中にあったからかもしれません。

しかしながら、マスコミから煽り立てるように活躍を期待され、その期待の中で、結果としては蓄え込んだ才能を食いつぶすだけの結果にしかならなかったとしても、その短い期間に残された録音は悪くはありません。

確かに、ソ連が国家的威信をかけて実施した「チャイコフスキー国際コンクール」で優勝し、その結果として繰り広げられた様々な凱旋行事にの一環として計画されたチャイコフスキーの録音などからはある種の痛ましさのようなものしか伝わってきませんでした。

それはそうでしょう。

彼は並み居るソ連の優秀なピアニスト達全てをなぎ倒して優勝をかっさらった「チャンピオン」なのですから、いかなる理由があっても「失敗」は許されなかったのです。

そこから浮かび上がってくるのは、必死の形相で、それこそ切羽詰まった焦燥感のようなものにあおり立てられながら演奏しているクライバーン姿です。ですから、その音楽からは自由で伸びやかな喜びみたいなものはどこからも伝わってきません。

しかしながら、そう言う「狂騒」も一段落した後に始められた録音では、この当時のクライバーンというピアニストがそれなりに優秀なピニストだったことが十分に伝わってきます。

とりわけ、あの大騒ぎが一段落した後にライナー&シカゴ響のバックアップで録音した演奏は、ラフマニノフの2番等を筆頭に、実に細やかなニュアンスに富んだ演奏になっています。

そして、もう一つ思うのは、「こういう類」の協奏曲というのは、パワーにあふれた若さの中でこそ、その魅力が存分に発揮されるという事実です。

「こういう類」というのは、具体的に言えば、オーケストラがピアノソロの伴奏に徹してくれるのではなくて、時には、さらには往々にして襲いかかってくるように書かれていると言う意味です。

チャイコフスキーやラフマニノフなどの協奏曲は、「そう言う類」の協奏曲の典型のような作品なのですが、あのホロヴィッツでさえ年を重ねてくるとコンサートでは取り上げなくなりますし、録音も行わなくなっていった作品です。

つまりは、「そう言う類」の協奏曲では、ピアノソロに対して覆い被さってくるオーケストラに対して、それをはねのけて突き抜けていくようなパワーが求められ続けるのです。

それはピアニストにとっては必ずしも楽な話ではないのです。

さらに言えば、音楽全てをパワーで押しきればいいのと言えば、事はそれほど単純でないことは今さら言うまでもありません。

繊細に、歌うべき場所は歌わなければ行けないのです。

そう言う意味では、あの「狂騒」を乗り切り、まさに前途に洋々たる未来は開けていると思えていた時代のクライバーンのようなピニストにはもっとも相応しい録音だったのかもしれません。

よせられたコメント

2019-06-09:原 響平

- この演奏はRCAのリビングステレオシリーズで録音された一枚。RCAは当時、ルービンシュタインというピアニストの巨匠を中心にピアノ協奏曲の録音を目論んでいたが、伴奏指揮の巨匠フリッツ・ライナーとの折り合いが中々上手く行かず途中で中断してしまった。それを補うべく、クライバーンに白羽の矢が立った。ライナーとの共演では、ベートーベンのピアノ協奏曲No4とNo5が名演。特にピアノ協奏曲No4は歴史に残る名演奏。それ以外にも、ブラームスのピアノ協奏曲やシューマンのピアノ協奏曲も録音し、いずれも素晴らしい。ライナーの曖昧さを嫌った、男性的な音色をバックに奏でるクライバーンのピアノの美しい音色が、思わず「上手いな」と叫びたくなるような演奏。さて、前置きが長くなったが、このラフマニノフのピアノ協奏曲も素晴らしい。ライナーのイメージするラフマニノフの姿が克明に再現されている。しかし、当方は1956年にルビンシュタインと入れた録音をベストとする。理由は伴奏を務めるバイオリンの甘い音色が、より鮮明な為。当時のシカゴ響の演奏技術力は世界でもトップクラス。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)