クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

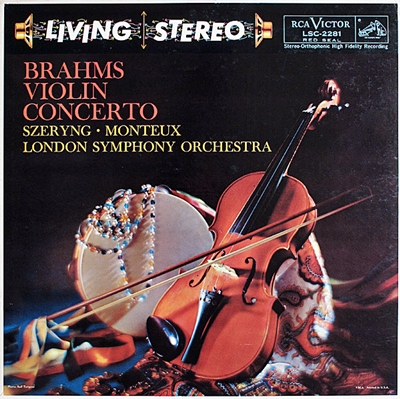

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

(Vn)ヘンリク・シェリング ピエール・モントゥ指揮 ロンドン交響楽団 1958年録6月18日~20日録音

Brahms:Violin Concerto in D major, Op.77 [1Allegro non troppo]

Brahms:Violin Concerto in D major, Op.77 [2.Adagio]

Brahms:Violin Concerto in D major, Op.77 [3.Allegro giocoso, ma non troppo vivace]

ヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?

サラサーテの言葉です。(^^)

もっとも、その前にはさらに「ブラームスの協奏曲は素晴らしい音楽であることは認めるよ、しかし・・・」ということで上述の言葉が続きます。

おそらくこの言葉にこの作品の本質がすべて語られていると思います。

協奏曲と言う分野ではベートーベンが大きな金字塔をうち立てましたが、大勢はいわゆる「巨匠風協奏曲」と言われる作品が主流を占めていました。

独奏楽器が主役となる聞かせどころの旋律あちこちに用意されていて、さらに名人芸を披露できるパッセージもふんだんに用意されているという作品です。

イタリアの作曲家、ヴィオッティの作品などは代表的なものです。

ただし、彼の22番の協奏曲はブラームスのお気に入りの作品であったそうです。親友であり、優れたヴァイオリニストであったヨアヒムと、一晩に二回も三回も演奏するほどの偏愛ぶりだったそうですから世の中わからんものです。

しかし、それでいながらブラームスが生み出した作品はヴィオッティのような巨匠風協奏曲ではなく、ベートーベンの偉大な金字塔をまっすぐに引き継いだものになっています。

その辺が不思議と言えば不思議ですが、しかし、ブラームスがヴィオッティのような作品を書くとも思えませんから、当然と言えば当然とも言えます。(変な日本語だ・・・^^;)

それから、この作品は数多くのカデンツァが作られていることでも有名です。一番よく使われるのは、創作の初期段階から深く関わり、さらに初演者として作品の普及にも尽力したヨアヒムのものです。

それ以外にも主なものだけでも挙げておくと、

- レオポルド・アウアー

- アドルフ・ブッシュ

- フーゴー・ヘールマン

- トール・アウリン

- アンリ・マルトー

- ヤッシャ・ハイフェッツ

ただし、秘密主義者のヴァイオリニストは自らのカデンツァを出版しなかったためにこれ以外にも数多くのカデンツァが作られたはずです。

この中で、一番テクニックが必要なのは想像がつくと思いますが、ハイフェッツのカデンツァだと言われています。

偉大な指揮者のサポートを得て全身全霊でストイックに演奏しきっている

ピエール・モントゥー、ヘンリック・シェリング、そしてロンドン響と言う組み合わせでケネス・ウィルキンソンなどのDeccaのメンバーが録音を行ったというのは、考えてみれば珍しい事です。この背景にはアメリカのレーベルCapitolがそれまでのDeccaとの提携関係を破棄してEMIの傘下に入ってしまい、それに対抗するためにDeccaとRCAが提携関係を結んだという事情があります。

そのために、RCAと契約を結んでいる演奏家を起用してDeccaが録音を行うことが可能となったというわけです。そして、その提携関係はそれほど長くは続かなかったのですが、その幸運を十分に享受できたのがこの録音であることは言うまでもありません。

まずは悠然たるテンポとスケールで開始されるモントゥーによる導入部を聞くだけで、これが幸せな結果を招くであろう事は察しがつきます。

この時代のシェリングと言えばミュンシュ&ボストン響などと共演をしていて、それはそれで決して悪い演奏ではないのですが、それでもミュンシュという指揮者は喜んで合わせものの指揮をするような人ではありません。もっとも、例えばシェリングと共演したヤイコフスキーの協奏曲などを聞くと世間で言われるほどひどいわけではないのですが、それでもかなり好き勝手に振る舞っていることは否定できません。

当然のことながら、ソリストにとってはいささか迷惑な部分もあるのですが、取りあえずちゃんと合わせましたよ!と言うようなオケよりはやり甲斐はあるでしょう。

しかし、それと比べれば、モントゥーの指揮はノーブルなシェリングの響きを優しく包み込むように、実に愛おしげにサポートしています。おそらく、これほど見事にソロ楽器をサポートしているオーケストラ演奏というのは希有の部類にはいるのではないでしょうか。

そして、そのあまりの「厚遇」に逆に緊張してしまったのか、シェリングの方が常にも増して生真面目な演奏に徹してしまったのがいささか残念と言えば残念だったのかもしれません。

しかし、それは逆から見れば、そう言う偉大な指揮者のサポートを得て、それこそ全身全霊でストイックに演奏しきったともいえるのであって、それ以上のものを求めるのは野暮というものかもしれません。

また、シェリングはこの後に、ドラティ&ロンドン響やハイティンク&コンセルトヘボウなどとも録音を重ねているので、ともすればこの古い録音這わすわれられがちになっています。

しかし、それら以上にこの録音は忘れてはいけないことだけは間違いありません。

よせられたコメント

2019-06-06:joshua

- 3種のシェリングの中で、これが一番だと思います。

ヴァイオリンの名手ティボーが指揮するパリ音楽院伴奏のベートーヴェンも楽しみましたが、曲的にもこちらがよりいい

録音も鑑賞には十分

2019-06-09:Sammy

- モントゥーの細やかで円熟した表現、ロンドン交響楽団の高い合奏力と素晴らしい響き、そしてシェリングのきりりと引き締まった高貴な美しいヴァイオリン、それらを明瞭にとらえた録音の故に、ブラースムのこの名曲が真摯かつ豊かに鳴り響いている素晴らしい演奏と思います。特に第2楽章の室内楽のような息をひそめ合うような親密な響きあいは素晴らしく、yungさんの仰るように、稀有な伴奏の妙と言うべきでしょう。

特にヴァイオリンは「生真面目系ブラームス演奏」の最右翼とも言いたい名演奏です。その点ではのちのもう少し伸びやかな演奏と比べてもオンリーワンの魅力ともいえるかもしれません。

シェリングのブラームスの協奏曲は3つとも聞く機会を得ましたが、それぞれの素晴らしさがあり、特に優劣を無理につけなくてもよいのでは、と私は感じています。

2021-10-29:コタロー

- 青年時代のモントゥーは弦楽器奏者として、老境を迎えたブラームスの目の前で演奏したことがあったそうですね。この経験を通してモントゥーはブラームスの憂愁あふれる姿にいたく感動したそうです。それはモントゥーの一生の思い出となり、1964年の春に彼が指揮台から転落して、寝たきり生活を余儀なくされたときにも、モントゥーはブラームスの「ドイツ・レクイエム」の楽譜を肌身離さず持っていたのも有名なエピソードですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)