クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ヴィヴァルディ:チェロ協奏曲 ト長調 RV 413

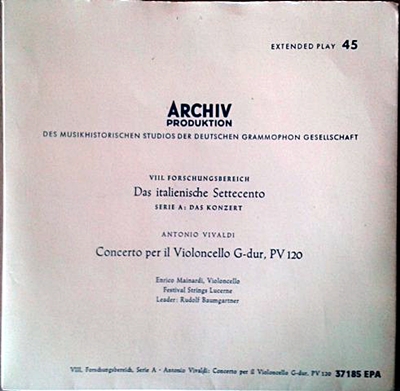

(Cello)エンリコ・マイナルディ ルドルフ・バウムガルトナー指揮 ルツェルン音楽祭弦楽合奏団 1958年録音

Vivaldi:Cello Concerto in G Major, RV 413 [1.Allegro]

Vivaldi:Cello Concerto in G Major, RV 413 [2.Largo]

Vivaldi:Cello Concerto in G Major, RV 413 [3.Allegro]

膨大な作品を書きながらもそのどれもがある程度の完成度を持った作品に仕上がっている

基本的には「興行主」であったこの作曲家は、あらゆるジャンルにわたって膨大な数の作品を残しました。確認できるだけでも500を超える協奏曲や数多くのソナタやシンフォニアを先頭に、それ以外にもオペラのような舞台作品やオラトリオ、宗教音楽、カンタータと言う分野にまで創作の手を伸ばしていました。

それ故に、「写譜屋が写譜を行っている間に、協奏曲の全パートを作曲できる」と豪語したのは有名なエピソードです。

しかしながら、「四季」による高い知名度のわりには、そしてそれほど多岐にわたるジャンルで数多くの作品を残しながら、それでは「四季」以外の作品で何か聞いたことがありますかと問われれば、ほとんど思い浮かばないというのも事実なのです。

ですから、そう言う意味においては、彼もまた「ミッシング・リンク」の一員と言っていいのかもしれません。

興業屋としてのヴィヴァルディにとって「協奏曲」は客を呼ぶにはピッタリのジャンルでした。特に、自らがヴァイオリンのヴィルトゥオーソとして活躍したのですから、その名人芸を披露するためにヴァイオリンのための協奏曲は数多く残しています。しかし、それ以外にもチェロやフルート、クラリネット、マンドリンなど、多種多様な楽器を独奏楽器とした協奏曲を残しています。

ただし、その膨大な作品群に対して、どれを聞いても大同小異、まるで金太郎飴のように同じような雰囲気の作品ばかりを書いたという批判があることも事実です。(確か、ストラヴィンスキーだったでしょうか?)

そして、その批判には一定に正当性はあるのですが、しかしながら、逆から見ればそれほど膨大な作品を書きながらも、そのどれもがある程度の美しい旋律に恵まれていて、それなりの完成度を持った作品に仕上がっていたことも意味しています。

そして、それは30曲近く残したチェロ協奏曲においても同様なのです。

ヴァイオリンのヴィルトゥオーソだったヴィヴァルディがヴァイオリンの技巧を徹底的に追求したのは当然ですが、チェロにおいても驚くほど高い音域まで使ってその可能性を徹底的に追求していたことには驚きを感じます。何よりも独奏チェロが登場すると、「さすがはヴィヴァルディ!!」と言いたくなる美しい歌が聴けるのは、いつもの事ながら見事だと言わざるを得まないのです。

手の中に入れることの難しさを感じてしまう演奏

「手の中に入っている」という表現があります。

「熟練している」事をあらわす言い回しなのですが、それは自分の「所有物」になることから転化した表現なのでしょう。

つまりは、そのものを隅から隅まで所有しているのであるならば、それを自由自在に解釈し、活用してみても、そのものの本質を損なうことがありません。

しかし、それが十分に自分の所有物になっていないのであれば、その活用や解釈によってものの本質が損なわれる危惧から自由になることが出来ません。もしも、その危惧に対して無頓着であれば、そこには「恣意」という危険が常に落とし穴のように口を開けています。

それ故にその「落とし穴」に落ちるのが嫌ならば、取りあえずはしっかりと視認できるアウトラインを忠実に辿るしかありません。

音楽におけるそのアウトラインとは、おそらく「楽譜」と言うことになるのでしょう。

取りあえずは、その書かれてある「楽譜」を忠実に「音」に変換しておけば「恣意」という「落とし穴」に落ちることは免れるかのように見えます。しかし、そう言う姿勢から一歩も前にでにないのであれば、その人はその作品を手の中に入れることは永遠に出来ないでしょう。

楽譜に忠実なだけの演奏が聞き手にとってつまらない結果になってしまう背景には、概ねその様な事情があるからでしょう。

何故、その様なことを急に書きだしたのかと言えば、バロック時代のマイナー作品を演奏したマイナルディの録音を聞いて、そこから春風のようなマイナルディらしさがあまり感じられなくて、その理由をあれこれ思案したからでした。

マイナルディは1957年から58年にかけてアルヒーフ(Archiv)レーベルで以下のチェロ協奏曲を録音しています。

- ゲオルク・クリストフ・ヴァーゲンザイル(1715-1777):チェロ協奏曲イ長調 1957年6月17日~18日録音

- ヴィヴァルディ:チェロ協奏曲RV.413 1958年10月27日~28日録音

- タルティーニ:チェロ協奏曲イ長調 1958年10月27日~28日録音

マイナルディほどのチェリストであっても、このようなマイナー作品になると彼の持ち味である「春風駘蕩」たる雰囲気が希薄になることを否定できないのです。

そして、あらためて気づかされたのは、レーベルから録音を依頼された作品のすべてを「手の中に入れる」事はそれほど簡単なことではないという、「当たり前」のことだったのです。

アルヒーフにしてみればカタログを充実させていくためには必要な録音だったのでしょうが、それを依頼されたマイナルディにしてみればどこまで共感を持って取り組めた作品であったかは疑問です。

ヴィヴァルディの録音からは、バッハやベートーベンで感じることが出来た春風のような雰囲気を幾ばくかは感じとることが出来るのですが、ヴァーゲンザイルのような作品になると実に生真面目な演奏で、いわゆる「マイナルディ」らしさはいたって希薄なのです。

そして、その事は、彼にとってバッハやベートーベンの音楽というものがどれほど深い愛着に裏打ちされていたかに気づかされるのです。

そして、その様にしっかりと手の中に入っ演奏をすでに聞いているが故に、十分に手の中に入っていないであろうマイナー作品へのアプローチに不満を感じてしまうのです。

言うまでもないことですが、これだけを単独で聞くならば、あまり聞く機会の少ない作品の姿を聞き手に伝える上では過不足のない立派な仕上がりです。

しかしながら、録音クレジットにマイナルディの名前を見てしまうと、それ以上のものを聞き手は期待してしまうのです。

言葉をかえれば、マイナルディのように手の中に入っているときの個性が際だっている人ほどその不満はより大きくなってしまうのです。

いつも言っていることですが、気楽な聞き手というのはどこまでも我が儘であり贅沢なことを言い立てる存在なのです。ただし、そう言う我が儘な連中がいるからこそ芸の世界は深まるともいえるのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)