クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ハイドン:チェロ協奏曲第2番 ニ長調 Hob.VIIb:2

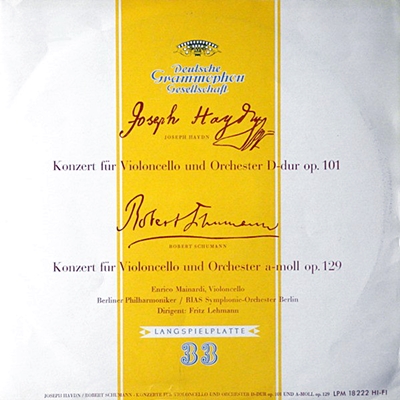

(Cello)エンリコ・マイナルディ:フリッツ・レーマン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1951年9月&1952年6月録音

Haydn:Cello Concerto No.2 in D major, Hob.VIIb:2 [1.Allegro moderato]

Haydn:Cello Concerto No.2 in D major, Hob.VIIb:2 [2.Adagio]

Haydn:Cello Concerto No.2 in D major, Hob.VIIb:2 [3.Rondo. Allegro]

「三大チェロ協奏曲」の一つです。

この作品はエステルハージの宮廷楽団でチェロを演奏していたアントン・クラフトのために作曲されたと言われています。ところが、ハイドンの自筆楽譜が長らく不明だったために、クラフトの作品ではないかという「贋作説」が根強く主張されてきました。その主張の根拠は、この作品のあちこちに登場する重音奏法やハイ・ポジションの使用が時代の壁を越えているというものでした。

ところが、50年代に入ってウィーン国立図書館でハイドンの自筆楽譜が発見されることで、この「贋作説」は完全に否定されることになります。しかし、この長きにわたる贋作説によって、逆にハイドンの先進性が浮き彫りになる結果となりました。

彼の同時代の作曲家が誰もチャレンジしなかった先進的な技法を用いることで、チェロという楽器が持っている可能性と個性を存分に引き出して見せたのです。その意味で、この作品が「三大チェロ協奏曲」に数え上げられる理由があるのです。

「第1楽章:アレグロ・モデラート」

弦楽器を中心とした単純な伴奏音型の上でチェロが遺憾なくその名人芸を発揮します。この独奏チェロの魅力がこの楽章の魅力となっているのですが、その高度なテクニックがこの作品に対する「贋作説」の根拠ともなりました。

「第2楽章:アダージョ」

チェロは歌うことが得意な楽器なのですが、その魅力が存分に発揮されている楽章です。静かで美しい世界が展開されていきます。

「第3楽章:アレグロ」

この楽章もまた、チェロの名人芸が存分に発揮されています。しかし、第1楽章と異なるのは、その様な名人芸が非常に引き締まって緊張感溢れる世界の中で展開されていくところです。

現世での辛さなどは全て綺麗にぬぐい去ってくれるような長閑さに満ちている

聞くところによると、チェリストにとってはこの作品はけっこうウンザリさせられる作品だそうです。

ただし、それはこのハイドンのコンチェルトがウンザリするような音楽だというのではなくて、オーディションという緊張を強いられる場面で何度も演奏させられるからだそうです。

どこかのオケにチェロの空きが出たとすれば、その空きを補充するためにオーディションが行われたりするわけですが、そう言う時に課題曲として示されることが多いのがこのハイドンのチェロ協奏曲だというわけです。

そう言うことがおこってしまう背景には、チェロ作品のレパートリーが限られていると言うことが上げられます。

例えば、ヴァイオリン協奏曲だと、ベートーベン、ブラームス、メンデルスゾーンの協奏曲を三大ヴァイオリン協奏曲と言うことが多いのですが、それ以外にだってチャイコフスキーやシベリウス、バッハにモーツァルトと、いくらでもそれに続く作品を数えあげることが出来ます。

ところが、チェロ協奏曲となると三大協奏曲を数え上げるのだって大変です。何しろドヴォルザークの後は一気に地味な存在になってしまうからです。

まあ、3つくらいならば、ドヴォルザーク意外にシューマンやエルガー、もしくは人によってはハイドンあたりを数え上げたりするのですが、お隣のヴァイオリン村と較べてみれば随分と地味であることは否定のしようがありません。

ですから、何とかチェリストとしての職を得ようとしてオーディションにのぞむと、何度もハイドンの協奏曲を演奏させられると言う羽目になるわけです。

ただし、マイナルディくらいの存在になると、そう言うウンザリするような思いとは無縁だったことでしょう。

何しろ、彼はわずか13歳で音楽院を卒業すると、すぐにヨーロッパ各地で演奏活動を行い、さらには、クーレンカンプやエドヴィン・フィッシャーらとトリオを結成して活動するようになるのです。

さらには、ベルリン国立歌劇場のチェロ奏者、ベルリン音楽院のチェロ科教授等もつとめるようになるのですから、才能の分配に関しては神は常に不公平です。

しかし、マイナルディという人の特徴は、そう言う早熟の天才という姿からイメージされるような尖った雰囲気とは無縁だと言うことです。

その春風駘蕩たる雰囲気から、彼のチェロのことを「ゆく春やおもたき琵琶の抱きごころ」をもじって「ゆく春やおもたきチェロの抱きごころ」と書いたことがあるのですが、このハイドンもまたまさにその様な音楽に染め上げています。

少なくないチェリストにとっては様々な嫌な思い出がつきまとう音楽かもしれないのですが、そう言う現世での辛さなどは全て綺麗にぬぐい去ってくれるような長閑さに満ちています。

それは、作品を一度は突き放して客観的に構築することが常識となっていったこの後の時代には消えていったスタイルです。

このようなチェロならではの美しさに満ちた演奏スタイルはどこでも聞けそうな気がするのですが、振り返ってみれば、不思議な事にほぼ絶滅してしまっているのです。

なるほど、中古レコード市場で彼の初期盤にとんでもない高値がつく理由が見えてきました。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)