クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467

(P)ロベルト・カサドシュ:ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1966年12月8日録音

Mozart:Piano Concerto No.21 in C major, K.467 [1.Allegro maestoso]

Mozart:Piano Concerto No.21 in C major, K.467 [2.Andante]

Mozart:Piano Concerto No.21 in C major, K.467 [3.Allegro vivace assai]

ここには断絶があります。

- 第20番 K.466:1785年2月10日完成

- 第21番 K.467:1785年3月9日完成

- 第22番 K.482:1785年12月16日完成

- 第23番 K.488:1786年3月2日完成

- 第24番 K.466:1786年3月24日完成

- 第25番 K.491:1786年12月4日完成

9番「ジュノーム」で一瞬顔をのぞかせた「断絶」がはっきりと姿を現し、それが拡大していきます。それが20番以降の作品の特徴です。

そして、その拡大は24番のハ短調のコンチェルトで行き着くところまで行き着きます。そして、このような断絶が当時の軽佻浮薄なウィーンの聴衆に受け入れられずモーツァルトの人生は転落していったのだと解説されてきました。

しかし、事実は少し違うようです。

たとえば、有名なニ短調の協奏曲が初演された演奏会には、たまたまウィーンを訪れていた父のレオポルドも参加しています。そして娘のナンネルにその演奏会がいかに素晴らしく成功したものだったかを手紙で伝えています。

そして、これに続く21番のハ長調協奏曲が初演された演奏会でも客は大入り満員であり、その一夜で普通の人の一年分の年収に当たるお金を稼ぎ出していることもレオポルドは手紙の中に驚きを持ってしたためています。

そして、この状況は1786年においても大きな違いはないようなのです。

ですから、ニ短調協奏曲以後の世界にウィーンの聴衆がついてこれなかったというのは事実に照らしてみれば少し異なるといわざるをえません。

ただし、作品の方は14番から19番の世界とはがらりと変わります。

それは、おそらくは23番、25番というおそらくは85年に着手されたと思われる作品でも、それがこの時代に完成されることによって前者の作品群とはがらりと風貌を異にしていることでも分かります。

それが、この時代に着手されこの時代に完成された作品であるならば、その違いは一目瞭然です。

とりわけ24番のハ短調協奏曲は第1楽章の主題は12音のすべてがつかわれているという異形のスタイルであり、「12音技法の先駆け」といわれるほどの前衛性を持っています。

また、第3楽章の巨大な変奏曲形式もきくものの心に深く刻み込まれる偉大さを持っています。

それ以外にも、一瞬地獄のそこをのぞき込むようなニ短調協奏曲の出だしのシンコペーションといい、21番のハ長調協奏曲第2楽章の天国的な美しさといい、どれをとっても他に比べるもののない独自性を誇っています。

これ以後、ベートーベンを初めとして多くの作曲家がこのジャンルの作品に挑戦をしてきますが、本質的な部分においてこのモーツァルトの作品をこえていないようにさえ見えます。

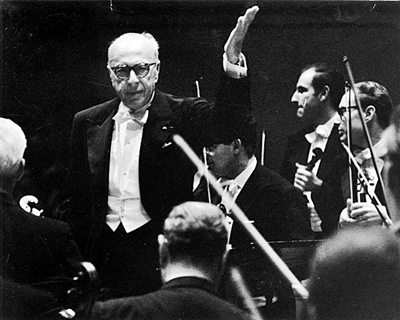

セルの知られざる一面

海賊盤の音源を持ってくるのはセルに対して申し訳ないような気もするのですが、それでもスタジオ録音とは違う姿を垣間見ることが出来るのは貴重です。

もちろん、その「違うところ」が記録として残ってしまうことをセルは良しとしないことはよく分かっているのですが、それでも「見られないものが見られる」事への誘惑にはあらがえないのです。

まずは、なんと言っても、低声部の響きがこのコンビによるモーツァルトは思えないほどに分厚いのです。いや、モーツァルトでなくても、ここまで分厚く低声部をならしているスタジオ録音は聞いたことがありません。

ましてや、それがモーツァルトであれば、常に白磁を思わせるような透明感に満ちた世界が展開されるのが常でしたから、そのようなスタジオ録音の響きとは大きな落差があります。

(P)ロベルト・カサドシュ:ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1966年12月8日録音

ただし、定期公演のライブ録音ですから、録音のクオリティに関しては問題があります。それがどこまでこのコンビの響きを捉え切れているかは疑問です。とりわけ、この日の録音のクオリティは芳しくありません。

ですから、この低声部の分厚さはこのコンビにしては「異常」なのですが、その「異常」は録音のクオリティが足をひっぱている可能性は否定できません。

それでも録音の方向性によって全く異なる響きになるとも思えないので、やはりこの日のモーツァルトはかなり分厚めの響きで演奏されたことは間違いないようです。

また、スタジオ録音では管弦楽曲のピアノパートを演奏しているようなカサドシュも、ここでは肩の力を抜いてかなり自由に振る舞っているように聞こえます。

セルという男は、独奏楽器が主役になる協奏曲においてもその美学は貫きたい人だったので、ピアニストもまたセルの美学にあわせることを求めました。

世間的には決して評価の高くないカサドシュをセルが重用したのも、まさにそのような理由によるものでした。

スタジオ録音で聞くことのできるカサドシュはいつも清楚で淡々と演奏していて、常にスタイリッシュで、「俺が俺が」と前面に出ていく灰汁の強さがほとんど感じられない人でした。

ところが、ここで聞くことのできるカサドシュは肩の力を抜いて楽しそうに演奏していて、ピアノパートつきの管弦楽曲と言われることもあったスタジオ録音とは様子が随分違います。

ただし、結果として、常に完璧と言われたセル&クリーブランド管の響きとは違って、バランス的には崩れている場面が頻出します。

頻出するのですが、おそらくモーツァルトの音楽には絶対必要だと思われる管楽器の美しい響きが前面に出てくるという美点も感じます。

それは、時にはハッとするほどに美しい場面をあちこちでつくり出しています。

つまりは、セルもまた気心の知れたカサドシュとの共演と言うこともあって、おそらくは手綱をかなり緩めて、ソリストとオケにゆだねている部分が大きかったのでしょう。

しかしながら、それはセルの美学から言えば本線をずれたスタイルであったことは間違いありません。

しかしながら、長年にわたるセルの聞き手としては、それ故に、セルの知られざる一面としてどうしても紹介したくなってしまうのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)