クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

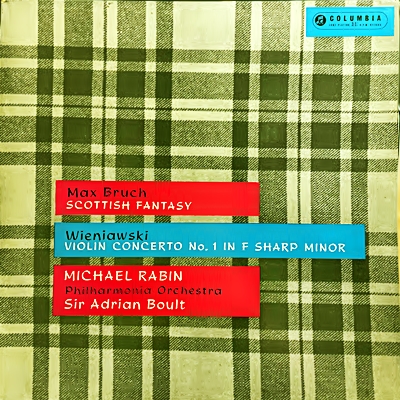

ブルッフ:スコットランド幻想曲 作品46

(vn)マイケル・レビン エードリアン・ボールト指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1957年1月4日録音

Bruch:Scottish Fantasy, Op.46 [1. Introduction: Grave. Adagio cantabile]

Bruch:Scottish Fantasy, Op.46 [2.Scherzo: Allegro]

Bruch:Scottish Fantasy, Op.46 [3.Andante sostenuto]

Bruch:Scottish Fantasy, Op.46 [4.Finale: Allegro guerriero]

情緒纏綿たるヴァイオリンが聞ける作品

この作品は連続して演奏されますが、ハッキリとした4楽章構成を持っています。しかし、ヴァイオリン協奏曲と呼ぶには全体の構成は自由であり、その結果として全体を意味ある構築物として仕上げるよりは、思う存分にヴァイオリンを歌わせることを目的としているようです。

各楽章はスコットランドの民謡が素材として用いられています。

第1楽章では、ロマンティックな「Thro' the Wood, Laddie(森を抜けながら,若者よ)」が使われ、第2楽章では「The Dusty Miller(粉まみれの粉屋)」という陽気な民謡が使われています。そして、第3楽章では再びロマンティックな民謡「I'm a' doun for lack o' Johnnie(ジョニーがいなくてがっかり)」が使われ、最終楽章は勇壮な行進曲風「Hey, now the day daws(さあ,夜が明ける)」で締めくくられます。

その合間にはバグパイプを思わせるような響きも使われていて、まさにスコットランド情緒満点の作品に仕上がっています。

クラシック音楽の世界では残念ながらこういう作品は余りたかく評価されません。確かに正面から向き合って聴くとなると音楽の密度が低いことは歴然としていて物足りなさをおぼえることは事実です。しかし、いつもいつもその様な聴き方をしているとしんどくなるのも事実で、そんな時にボンヤリとこういう音楽に耳を傾けると気持ちも心もノビノビとしてきて実に気分が良くなるのも事実です。

言ってみればちょっと贅沢なイージーリスニング曲だといえましょうか。

誤った英才教育に対する戒めの碑

マイケル・レビンというヴァイオリニストの録音は既に幾つか取り上げているのですが、それに対する評価は至って辛口でした。例えば、彼が1958年に録音したパガニーニのカプリースなどは、テクニックという点ではずば抜けているとは思うのですが、「与えられた答案用紙に向かってひたすら正しい解答を書き続ける神童の姿しか浮かび上がってこない」と書いていました。

この世界には、若くして多くの人を驚嘆させるような才能を示しながらも、その「若き天才」もしくは「神童」から抜け出して一人前の音楽家として成熟するのに失敗した連中が数多く存在します。そして、そう言う「失敗」した一つの典型がこのマイケル・レビンだと言っても大きくは外していません。

もちろん、一人ひとりにはその人ならではの個性があるのですから、同じような困難に直面した音楽家をその様なステレオ・タイプでもって全てが分かったような物言いをするのは間違っているという意見があることも承知しています。

60年代に入って、レコード会社から全ての契約を打ち切られた後も彼は必死で演奏活動を続けるのですが、そのライブ録音などを聞くと「昔の神童」から必死で抜け出そうという強い意志を感じることができるという人もいます。

それはきっとそうなのでしょう。

しかし、そう言う必死の努力もついには報われることなく、最後は力尽きてしまったという事実が覆るわけではありません。

私は、そこに「英才教育」と呼ばれるものの罪深さを感じざるを得ませんし、子供に対して「英才教育」を施そうという人はその様な悲劇を常に心に刻み込むべきなのだと思います。

確かに、その様な英才教育によって、10代のレビンの才能は驚くほどの高さに引き上げられました。

それは56年に録音されたパガニーニのコンチェルト1番、57年に録音されたブルッフのスコットランド幻想曲、そして58年のパガニーニのカプリースなどを聞けば誰もが納得するはずです。とりわけ、スコットランド幻想曲に関しては、もしかしたらハイフェッツの2つの録音(47年盤と61年盤)をも凌ぐ切れ味があるかもしれません。

パガニーニのカプリースについては今さら繰り返す必要がありません。

しかし、パガニーニのコンチェルトに関しては、56年と60年に二度録音しているのですが、その2回目の録音では明らかに切れ味は鈍り、勢いも失っているのが誰の耳にも明らかなのです。

10代後半から20代の初め頃にあれほどの切れ味を誇ったレビンの才能は、その録音を聞く限りでは明らかに下降線を描いているのです。

もしかしたら、彼に施された英才教育は非常に狭い範囲の作品に対してのみ高い適応が示せるスキル教育にすぎなかったのかもしれません。ですから、わずか4年を隔てただけで再録音したときに、前とは違うテイストで仕上げようとしても、彼が新しくできることは殆どなかったのです。

それは、例えば57年に録音されたメンデルスゾーンのコンチェルトを聴けば、そのあたりの事情はよりはっきりとします。

誤解のないように申し添えておきますが、そのメンデルスゾーンの録音は決して悪い録音ではありません。このロマン派を代表する情緒纏綿たるこの作品をものの見事なまでの刀の切れ味で調理してくれています。この作品を始めて聞く人にはあまり相応しくない録音かもしれませんが、あれこれの録音を聞き込んできた人にとっては非常に面白く聞くことのできる演奏に仕上がっているのです。

しかし、なかなか面白いねと思いながらも、聞き終わった後に、結局レビンというヴァイオリニストは何を演奏してもこういう風にしかやれない人なんだという事実に突き当たってしまうのです。

ある人はそう言うレビンのヴァイオリンに対して「一つの色しか持っていない」と評しました。

そして、そう言う一つの色だけに集中させてスキルの向上を強いるところにこそ「英才教育」の罪深さがあることに気づかされるのです。

子供にとって最も大切なことはじっくりと時間をかけて多くのことを学び、様々な体験を重ねる中で成長することであり、間違っても手っ取り早い促成栽培で無理矢理早く徒花を開かせることではないのです。

そして、レビンの悲劇が教えてくれるのは、レビンほどの途方もない才能に恵まれていても、促成栽培のような不適切な英才教育を施されれば人生は台無しにされてしまうと言う厳然たる事実です。

そう言えば、レビンに劣らぬほどの神童として同じ辛苦を味わい、その辛苦からかろうじて抜け出すことができたメニューヒンが、その後半生において教育活動に力を傾注したのは、その様な誤った英才教育から子供達をすくうためでした。

その意味でも、この驚くほどの才能に溢れた若きレビンの録音こそは、その様な誤った英才教育に対する戒めの碑として末永く残しておくべきなのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)