クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

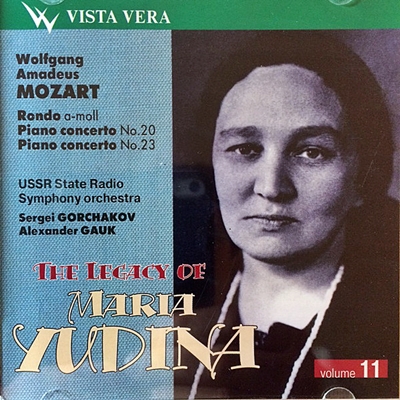

(P)マリア・ユーディナ:アレクサンドル・ガウク指揮 モスクワ放送交響楽団 1943年録音

Mozart:Piano Concerto No.23 in A major, K.488 [1.Allegro]

Mozart:Piano Concerto No.23 in A major, K.488 [2.Adagio]

Mozart:Piano Concerto No.23 in A major, K.488 [3.Allegro assai]

ヴェールをかぶった熱情

モーツァルトは、k466(ニ短調:20番)、K467(ハ長調:21番)で、明らかに行き過ぎてしまいました。そのために自分への贔屓が去っていくのを感じたのか、それに続く二つのコンチェルトはある意味での先祖帰りの雰囲気を持っています。

構造が簡単で主題も明確、そしてオケとピアノの関係も常識的です。

事実、この作品で、幾ばくかはウィーンの聴衆の支持を回復することができたようです。

しかし、一度遠い世界へとさまよい出てしまったモーツァルトが、聴衆の意を迎え入れるためだけに昔の姿に舞い戻るとは考えられません。そう、両端楽章に挟まれた中間のアンダンテ楽章は紛れもなく遠い世界へさまよい出たモーツァルトの姿が刻印されています。

それは深い嘆きと絶望の音楽です。

ただし、そのようなくらい熱情はヴェールが被されることによって、その本質はいくらかはカモフラージュされています。このカモフラージュによってモーツァルトはかろうじてウィーンの聴衆の支持をつなぎ止めたわけです。

遠い世界へさまよい出ようとするモーツァルトと、ウィーンの聴衆の支持を引き止めようとするモーツァルト。この二つのモーツァルトの微妙な綱引きの狭間で、奇跡的なバランスを保って成立したのがこの作品でした。しかし、そのような微妙なバランスをいつまでも保ち続けることができるはずがありません。

続くK491(ハ短調:24番)のコンチェルトでモーツァルトはそのくらい熱情を爆発させ、そしてウィーンの聴衆は彼のもとを去っていきます。

昼も夜も神に祈りを捧げてまいる所存です

いやはや、強烈なモーツァルトです。

まさに「鉄の女」という異名に恥じない「豪快なモーツァルト」です。ただし、モーツァルトに「豪快」という形容詞が褒め言葉になるかと言えば首をかしげざるを得ませんから、これは評価が分かれることは間違いありません。

それにしても、例えばパリで母親を失ったモーツァルトの絶望感が刻み込まれているというK.310のイ短調ソナタ(8番)の冒頭の凄まじさ!!

さらに言えば、まるでソ連の戦車軍団が驀進していくかのようなK.331のトルコ行進曲!!

さらにさらに付け加えれば、スターリンの求めに応じて録音したと伝えられているK.488のイ長調のコンチェルト(23番)の深い祈り。

どれもこれもが異形という言葉をこえるほどの音楽が展開されています。それと比べると、同じような時期に録音されたニ短調のコンチェルト(20番)やK.457のハ短調ソナタ(14番)はまだしも常識の枠の中には収まっています。

ただし、その「異形」には、受けを狙った外連味とは全く無縁の、強い「確信」に貫かれています。

特に、ユーディナはソ連の独裁者であったスターリンのお気に入りのピアニストとして有名でした。しかし、そのお気に入りは彼女のお追従によってもたらされたものでないことは明らかです。

それどころか、何故にスターリンが彼女を愛したのかが不思議なほどの「反体制的」な女性でした。

とりわけ有名なのは、スターリンの求めに応じて録音したと伝えられているイ長調コンチェルトにまつわるエピソードです。

スターリンはその録音をいたく気に入ったようで、ユーディナに対して破格のギャランティ(2万ルーブルだったと伝えられています)をはずみました。ところが、そのギャラを彼女は修道院の修理費用として全額寄付してしまうのです。これだけでも当時のソ連においては十分に「犯罪的」だと思うのですが、さらにその高額なギャラに対するお礼として次のような内容の手紙をスターリンに送ったのです。

「ヨシフ・ヴィッサリオノヴィッチ、あなたの支援に大変感謝いたします。私はこれから、国民や国に対するあなたの罪を神が許してくれるよう、昼も夜も神に祈りを捧げてまいる所存です。慈悲深い神はきっと許してくださることでしょう。いただいた2万ルーブルは、私が通っております教会の改修工事のために遣わせていただきます」

しかし、不思議なことにスターリンはこの手紙を無視したようで、いかなる処罰も受けなかったようです。

ただし、このような言動は彼女にとっては日常茶飯事であり、彼女が勤めていたいくつかの音楽院の教授職も「自由に過ぎる言動」を理由として3度も首になっていますし、演奏禁止処分などは数え切れないほどだったようです。それでも、彼女は親しい友人を招いては内輪の演奏会を続けました。

彼女にとって、常に精神的なものはいかなる物質的富よりも価値のあるものでした。そして、その精神的なものにおいてもっとも価値のあるのはまずは信仰であり、次いで音楽だったのでしょう。

その意味では、彼女の演奏には、その様な宗教的確信に貫かれた彼女ならではの解釈が貫かれています。そして、そのような強い確信がなければ、このような異形な演奏などはできなかったことでしょう。何しろ、あのリヒテルが彼女のことを尊敬はするが「好きではなかった」と語っていて、その理由の一つとして「作曲家に対して忠実ではなかった」と批判しているのです。

しかし、彼女の音楽で本当に素晴らしいのは、リリー・クラウスでさえ足元にも及ばないような強靱なタッチによる音楽の造形ではなくて、緩徐楽章における深い祈りです。、

それは、スターリンを感動させたイ長調コンチェルトの中間楽章でも明らかです。

おそらく、彼女が手紙にしたためた言葉は一編の嫌みもない真実の言葉だったのでしょう。スターリンが「国民や国に対して大きな罪を犯している」というのも真実でしょうし、そう言うスターリンに対して「神が許してくれるよう、昼も夜も神に祈りを捧げてまいる所存です。」というのも真実なのでしょう。

この中間楽章には、その様なユーディナの偽りのない祈りが聞き取れます。

同じ事が、あの悲劇的なイ短調ソナタの第2楽章からも聞き取ることができます。あの劇的な第1楽章を受けて、ほんの少しの慰めを見いだしたような中間楽章もすぐに深い翳りと憂愁の思いに満たされていくとき、そこにもユーディナの祈りが聞こえてきます。そして、いつも同じ事を繰り返すことになるのですが、そう言う演奏とは二度と巡り会えなくなった時代の流れを恨めしく思うのです。

最後に、録音のことについて少し付け加えておきます。

ソ連における古い録音と言うことで、音質面では懸念も多かったのですが、実際に聞いてみると、SP盤時代の美質が上手く収められています。

低域で言えば250Hzあたりから、高域で言えば6KHzあたりから特性がストンと落ちていますが、中域部の一番美味しい部分が実に上手くすくい取られています。ですから、それなりに配慮を持って再生すればユーディナの強靱さと祈りを聞き取る上で何の不満もありません。

ただ、不思議なのは50年代の半ば頃から60年代に入っての録音が逆にさえないのです。

このあたりも、もしかしたらスターリンの死が影を落としているのかもしれません。

それにしても、彼はどうしてこんなに厄介なピアニストを愛したのでしょうか。

彼がユーディナに求めたイ長調コンチェルトのレコードはスターリンの死後に彼の執務室から見つかったと伝えられています。それこそ、贈り物などは掃いて捨てるほどあったであろうスターリンにとって、その一枚のレコードはこの上もなく貴重なものであったことだけは事実なのです。

独裁者というのは常に不思議な存在です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)