クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

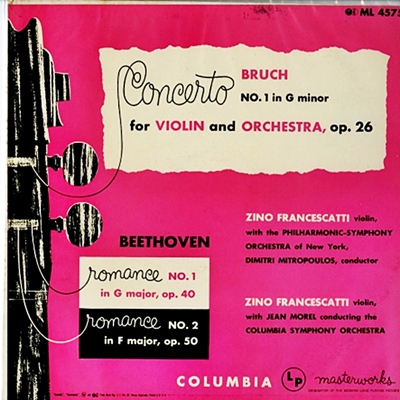

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26(Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26)

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1952年2月4日録音(Zino Francescatti:(Con)Dimitris Mitropoulos New York Philharmonic Recorded on February 4, 1952)

Bruch:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26 「第1楽章」

Bruch:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26 「第2楽章」

Bruch:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26 「第3楽章」

ブルッフについて

と言うのは、ヴァイオリンのレッスンをはじめると必ずと言っていいほど取り上げるのがこの協奏曲であり、発表会などでは一度は演奏した経験を持っているからだそうです。ただし、プロのコンサートで演奏される機会は決して多くはありません。

しかし、ロマン派の協奏曲らしくメランコリックでありながら結構ゴージャスな雰囲気もただよい、メンデルスゾーンの協奏曲と比べてもそれほど遜色はないように思います。

第1楽章

序奏に続いて独奏ヴァイオリンの自由なカデンツァが始まるのですが、最低音Gから一気に駆け上がっていくので聴き応え満点、けれん味たっぷりのオープニングです。力強い第一主題と優美な第二主題が展開されながら音楽は進んでいき、いわゆる再現部にはいるところでそれは省略して経過的なフレーズで静かに第2楽章に入っていくという構成になっています。(・・・と、思います^^;)

第2楽章

ここが一番魅力的な楽章でしょう。主に3つの美しいメロディが組み合わされて音楽は展開していきます。息の長い優美なフレーズにいつまでも浸っていたいと思わせるような音楽です。

第3楽章

序奏に続いて,独奏ヴァイオリンが勇壮なメロディを聞かせてくれてこの楽章はスタートします。。前の楽章の対照的な出だしを持ってくるのは定番、そして、展開部・再現部と続いてプレストのコーダで壮麗に終わるというおきまりのエンディングですが良くできています。

危ない世界

このあたりがフランチェスカッティの全盛期だったのかもしれません。あわせて、ミトロプーロスとニューヨークフィルのサポートも素晴らしくて、もしかしたら、今もってこの作品のベストの一つかもしれません。とは言っても、最近の若手の演奏などはほとんど聴いていないので随分いい加減な物言いではあるのですが(^^;、それでもハイフェッツの61年盤などと比べても決して負けていない演奏だと思います。

ハイフェッツの凄味というのは言うまでもなく「切れ味」です。まあ、その切れ味たるや、酒呑童子の首を切り落としたという「童子切」をも彷彿とさせる凄味を秘めています。この「童子切」は、いささか血なまぐさい話ではありますが、罪人の死体を6体積み重ねたものを一刀のもとに切断したという逸話が残っています。

それと比べれば、フランチェスカッティのヴァイオリンにはそれほどの凄味や切れ味はありません。

しかし、この時代のフランチェスカッティのヴァイオリンには妖しいまでの美しさが秘められています。

これを日本刀に例えるならば、切れ味よりも妖しいまでの美しさで多くの人を魅了した「三日月宗近」があてはまるでしょうか。言うまでもないことですが、天下五剣の一つと称えられる「三日月宗近」ですから、そんじょそこらの刀と比べれば恐ろしいまでの切れ味を秘めていますが、多くの人が愛したのはその「美しさ」故でした。

ですから、足利将軍家から豊臣、徳川へと伝えられたのもその「美しさ」故でしたから、例え試し切りといっても、死体6体を切断するなどと言う野蛮なことに使われることはありませんでした。

そう思えば、確かにハイフェッツのヴァイオリンには、どこか聞くものを一種の狂気へと誘うような「野蛮」が秘められているような気がします。それは、6体の死体を一刀のもとに切断するようなヴィルトゥオーソの技を見せつける事で、聴衆をある種の狂気の世界へと誘っていく力を内包しています。その力を野蛮と称するならば、フランチェスカッティはそのような野蛮とは異なった場所で己の存在を主張します。

それは、「童子切」のように日本刀の本質たる切れ味を誇示することによってではなく、あくまでもその佇まいと輝きの美しさによって己の存在を主張します。しかし、その「美」に眺め入ることで、やがては見る人をこれもまたある種の狂気の世界へと誘っていきます。

どちらにしても、結構「危ない世界」であることは事実です。

それから、最後に余談ながら、録音のクオリティは50年代の前半とは信じがたいほどの素晴らしさです。これは、同時期のフランチェスカッティ&ミトロプーロスの録音全てにあてはまることで、モノラル録音だと言われなければ気がつかないほどに楽器の分離はクリアで音色はふくよかです。

正直申し上げて、デジタル移行期のどこかギスギスした録音と比べればはるかに聞いていて気持ちがいいです。そのためでしょうか、このフランチェスカッティの一連の録音は、「はやくflacファイルでも配布してください」という要望がたくさんきます。やはり、、分かっている人は分かっているんですね。

モノラル録音のflacファイルの配布は「FLACデータベース(モノラル)」で行っています。興味ある方はたずねてみてください。

(ちなみにステレオ録音」の方はこちらです。)

よせられたコメント

2015-01-09:酒呑み

- 最近この曲の入ったCDを購入して、フランチェスカッティのブルッフはあきらめていました。愛聴盤はハイフェッツの61年ですが...。

こちらで聴かせていただいて、メンデルスゾーンの時と同じくらいびっくりして何度も聴き返してしまいました。

フランチェスカッティの艶やかで妖しげな音色がこれでもかと迫ってきてうれしい悲鳴です。

ありがとうございます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)