クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

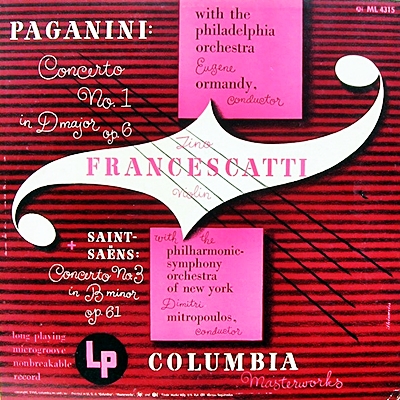

サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調, Op.61(Saint-Saens:Violin Concerto No.3 in B minor, Op.61)

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1950年1月23日録音(Zino Francescatti:(Con)Dimitris Mitropoulos New York Philharmonic Recorded on January 23, 1950)

Saint-Saens:ヴァイオリン協奏曲第3 ロ短調 作品61 「第1楽章」

Saint-Saens:ヴァイオリン協奏曲第3 ロ短調 作品61 「第2楽章」

Saint-Saens:ヴァイオリン協奏曲第3 ロ短調 作品61 「第3楽章」

うっとりするような美しさ

おそらく、これと同じようなレッテルが貼られている作曲家は他にもいて、例えばチャイコフスキーやグリーグなどもその仲間に入ります。

ただし、チャイコフスキーは同性愛者であり、悲劇的な自殺で生涯を閉じたので、その「功」によって「芸術家」の仲間に入れられたりもします。(^^;

つまりは、誰の耳にも優しい美しい音楽を書いた人は「芸術塚」の仲間には入れません。さらにいえば、メンデルスゾーンのように裕福な家庭に生まれて恵まれた生活を送った人も「芸術家」失格です。

つまりは、この国において芸術家として認められるためには、誰にも分からないような七面倒くさい作品を生み出して、さらに人格破綻者であれば申し分ありません。芸術は爆発しなければならず、その芸術家も爆発しているような人であれば完璧です。

しかし、芸術というものを、そのような「スノッブの所有物」に貶めるのはいい加減やめにしたほうが良い頃だと思います。

聞いて楽しければ、そしてうっとりするほど美しければ、それはそれで楽しめばいいのです。もちろん、人生を抱え込んで眉間にしわ寄せて音楽を聴きたいときもあるでしょうから、そう言うときはそれに相応しい音楽を聴けばいいのだと思います。しかし、だからといって前者のような作品が「凡庸」であり、後者のような作品こそが「高尚」なのだという聴き方は、もうやめにしたほうがいいと思います。

サン=サ?ンスによるヴァイオリン協奏曲は、音楽史において大きな地位を占めているものではありません。しかし、その作品が持っている美質は、ベートーベンやブラームスは言うまでもなく、メンデルスゾーンやチャイコフスキーの作品を持ってしても代替不可能な魅力を持っています。その代替不可能な魅力を「凡庸」のひと言で片付けて聞こうとしないのはもったいない限りです。

そして、そのようなサン=サーンスの美質が最もよく表現されているのがこの第3番のヴァイオリン・コンチェルトでしょう。

このサラサーテに献呈された作品は、当然のことながら偉大なヴァイオリニストであったサラサーテを前提として書かれています。ですから、何と言っても、ヴァイオリニストが格好良く見栄が切れるように書かれています。例えば、冒頭の出だしの部分などは、実にもって見事なものです。

しかし、この作品で私が一番魅力的だと思うのは、そう言う格好いい部分ではなくて、第2楽章や最終楽章のコラール部分のような「うっとりするような美しさ」の方です。パシッと見栄を切ってくれるのもいいのですが、うっとりとするような美しい旋律を歌い上げてくれてこそヴァイオリンの魅力が生きるのだと思います。

それと、最後につけ加えておかないといけませんが、そう言う美しさがサン=サーンスの場合は不思議なほどに清潔感があって決してべたついません。淡麗辛口でべたつかないのはどこにもあるのですが、大吟醸なのにべたつかないというのは貴重です。

聞くところによると、フランスでも最近は再評価の動きがあるようです。喜ばしいことであり、さもありなんです。

妖しくも危うい美につつまれているヴァイオリン

これは素晴らしいですね。

フランチェスカッティというヴァイオリニストへの見方が大きく変わってしまいました。結構凄い人だったんですね。

私の中で、この作品のスタンダードはミルシテインの63年盤でした。もちろん、それも素晴らしい演奏だったのですが、このフランチェスカッティの録音を聞くといささか微温的に聞こえてしまいます。ミルシテインはいかにも悠然たる雰囲気で音楽を形作っていくのですが、フランチェスカッティの演奏からは何とも言えない気迫が感じられます。

特に、冒頭の短いオーケストラ伴奏に続いての日本刀の一閃のごときヴァイオリンの響きは見事なものです。そして、メンデルスゾーンでもそうだったのですが、どうやらこういう入り方はフランチェスカッティが最も得意とする技だったようです。

そして、私が大好きな第2楽章なども、のんびりとゴンドラに揺られているようなミルシテインとは違って、どこか妖しくも危うい美につつまれています。

ですから、ミルシテインで聞くときの「ああ、いい気分だな」と思うのとは少し違った、危ない感じを楽しむような雰囲気がたまらなく魅力的です。

そして、もう一つ大書しておかないといけないのは、50年録音というクレジットがにわかに信じがたいほどの音質の良さです。

確かに、ヴァイオリンの音色というのは古い録音でも上手くすくいとられているものが多いのですが、これは特別です。さらに驚くべきは、バックのオケの音色も極めて魅力的に録音されています。

このクオリティならば、そこそこのシステムで再生すれば何のエクスキューズもつけずにフランチェスカッティの魅力を堪能できるはずです。

もしかしたら、これはフランチェスカッティのベスト録音かもしれません。

よせられたコメント

2012-12-30:カンソウ人

- サン=サーンスのこのコンチェルトもコレクションに入っていました。

小学生にもならない自分には難しい曲でした。

聴くことが少ないと言うよりも、聞いても記憶に残りませんでした。

餓鬼の感性に突き刺さる物はないように思います。

それがこの曲の弱点とは言えません。

ソナタ形式も調性の事も知らなかった餓鬼であった私にメンデルスゾーンが訴えて来たことを幸福に思えばよいわけでしょう。

このコンチェルトのある種のバランス感覚や粋と感じるのは無理という物です。

パガニーニのの一番とスペイン交響曲も餓鬼の頃の思い出でした。

アップしていただければありがたいです。

中学生になって、引っ越しして行った先でクラシック好きな連中と出会い、話しながら自分の物にしていった曲たちです。

そんなことは、小学校で友人たちと広場での三角ベース野球や鬼ごっこでは決して話はしなかったです。

サン=サーンスはある意味でまともであり、その分西欧世界に疎い人種には理解しづらいのだと思います。

フランチェスカッティにはベートーベンやチャイコフスキーよりは相応しい曲でしょう。

バイオリン弾きとしては、ミルシテインやハイフェッツはロシア系の名人で、オイストラフやコーガン、スターン、挙句はクレーメルであっても、似ている部分があると思います。

フランチェスカッティはその系列とは違うのは間違いありませんね。

2013-10-28:かなパパ

- 最近あまり、このサイトに来ていなかったので、この曲がアップロードされているのを知りませんでした。

私、この曲が大好きですが、聴いてみて、なんか感じが違う。

あの美しい第2楽章を聴いても全然いい気分がしない。

私もいい気分にさせてくれる第2楽章の方が好きです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)