クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:ピアノ協奏曲第25番 ハ長調 K.503

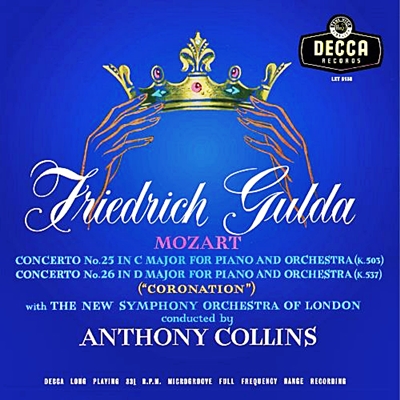

(P)グルダ アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン新交響楽団 1955年9月録音

Mozart:Piano Concerto No.25 in C major, K.503 [1.Allegro maestoso]

Mozart:Piano Concerto No.25 in C major, K.503 [2.Andante]

Mozart:Piano Concerto No.25 in C major, K.503 [3.Allegretto]

コンチェルトの時代の壮麗なしめくくり

その時期はモーツァルトにとっては己の想像力を思う存分に広げることができた時期であり、それに見あうだけの金銭的成功ももたらしましたから、おそらくはその生涯においてもっとも幸福な時代だったはずです。

しかし、そんな幸福はウィーン社会の変化と聴衆の飽きっぽさによって瞬く間に終わりを告げます。

このK503のハ長調コンチェルトはその様な幸福な時代の終わりを告げる「壮麗なしめくくり(アインシュタイン)」となった作品です。

この作品は、明らかに前作のハ短調コンチェルトに対する補完的な意味を持つ作品です。それは、ニ短調コンチェルトの異様さをK467のハ長調コンチェルトで浄化したのと同じです。アインシュタインは「対話的な劇的葛藤からシンフォニー的な形式に立ちかえる」と述べています。たしかに、このK503のハ長調コンチェルトほど、堂々たるシンフォニックなたたずまいを持ったコンチェルトをモーツァルトは書きませんでした。とくに第2楽章の歌の豊富さと細部の活気という点では、あのジュピターシンフォニーの緩徐楽章だけが比肩しうるとアインシュタインは褒めちぎっています。

ですから、これをもってコンチェルトの時代を終えたモーツァルトが、これに続く作品としてプラハ交響曲を書いたのは実に納得のいく話です。

しかし、不思議なことに、この作品は20番以降のコンチェルトの中では22番と並んでもっとも影が薄い存在のような気がします。もっと聞かれてもよい作品です。

正当派ピアニストとしてのグルダの姿原点が刻み込まれています。

グルダというピアニストは、その奇矯な行動によって極めて個性の強い、もしくは灰汁の強いピアニストだと思われている節もあるのですが、そう言う外面的なことは脇に置いて彼の音楽を虚心に聴けば、その本質は極めて「普通」なものであることが了解されるはずです。

もちろん、この場合の「普通」というのは決して貶す意味の言葉ではなくて、私としては褒め言葉として使っています。

これは、常に言っていることなのですが、「個性的」というのは往々にして「独りよがり」でしかない場合が圧倒的に多いです。特に、クラシック音楽のような長い歴史の積み重ねのある世界では、前人が踏んできた道をしっかりと理解し、その上で己のオリジナリティを主張しないと、パッと聴いたときには何らかの面白みは感じたとしても、繰り返して聴くうちにそう言う底の浅さはすぐに露呈してしまいます。(例えば・・・○ーニン・・・とか^^;)

ですから、グルダに呈した「普通」という言葉は、そう言う前人の踏んできた道をしっかりと理解した演奏になっているという意味で使ったものです。人はよく、「普通にやればいいんだ」と気楽に言いますが、普通にやるべき事を普通にきちんとやり遂げるというのは、まぐれ当たりのファインプレーをやることよりはうんと難しいことです。そうでなければ、あのアルゲリッチが「グルダのようには上手く弾けないけれど」などと言ってモーツァルトの演奏を始めるなどと言うことは有り得ないのです。

そう言えば、グルダは最後まで、ジャズピアニストとしては「上手く」ならなかったらしいです。その事は本人も認めていて、何度もその事を語っています。

当たり前のことですが、グルダがピアノを上手に弾けないなどと言うことは有り得ないことなので、この「上手く」ならなかったというのは、結局はジャズであっても彼はクラシック的にしか演奏できなかったことを意味しています。

ですから、グルダの音楽の本質は、その行動の奇矯さとは正反対の、極めて「保守的」なものだったと言えます。

そして、その事は、1953~1955年にかけて録音されたこのモーツァルトの録音を聞けば、容易に理解できます。

当然のことですが、モーツァルトのピアノ協奏曲に限れば、彼の最も素晴らしい業績はアバド&ウィーンフィルと組んだ録音でしょう。実は、私にとっての「刷り込み」はこの2枚組のLPだったので、よりいっそう印象の深い録音になっています。

これと比べれば、50年代の録音は生真面目にすぎるかもしれません。さらに言えば、オケの響きが鋭角的で、場合によってはうるさすぎるくらいに前に出しゃばってくるので、全体としてはあまりお勧めできるような録音ではないかとは思います。

しかし、ここには保守本流とも言うべき、正当派ピアニストとしてのグルダの姿が刻み込まれています。そう言うわけで、20世紀を代表する偉大なピアニストだったグルダの原点を確認するという「楽しみ」はある録音だとは言えそうです。

惜しむらくは、50年代のデッカ録音としては、いささか音が冴えないことです。とはいえ、ベーゼンドルファー(だと、思うのですが・・・)の深々とした響きの一端くらいはすくい取られているので、それで良しとしましょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)