クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

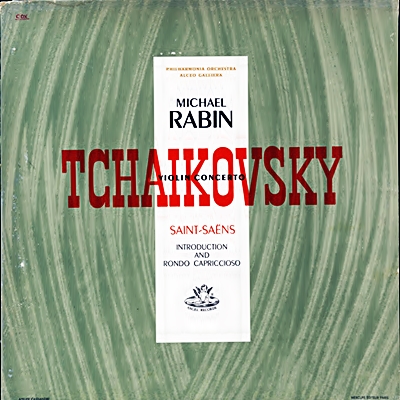

Vn:レビン ガリエラ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1956年6月11日&12日録音

Tchaikovsky:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

Tchaikovsky:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

Tchaikovsky:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

演奏不能!初演の大失敗!

まず生み出されたきっかけは「不幸な結婚」の破綻でした。これは有名な話のなので詳しくは述べませんが、その精神的なダメージから立ち直るためにスイスにきていたときにこの作品は創作されました。

ヴァイオリンという楽器にそれほど詳しくなかったために、作曲の課程ではコテックというヴァイオリン奏者の助言を得ながら進められました。

そしてようやくに完成した作品は、当時の高名なヴァイオリニストだったレオポルド・アウアーに献呈をされるのですが、スコアを見たアウアーは「演奏不能」として突き返してしまいます。ピアノ協奏曲もそうだったですが、どうもチャイコフスキーの協奏曲は当時の巨匠たちに「演奏不能」だと言ってよく突き返されます。

このアウアーによる仕打ちはチャイコフスキーにはかなりこたえたようで、作品はその後何年もお蔵入りすることになります。そして1881年の12月、親友であるアドルフ・ブロドスキーによってようやくにして初演が行われます。

しかし、ブドロスキーのテクニックにも大きな問題があったためにその初演は大失敗に終わり、チャイコフスキーは再び失意のどん底にたたき落とされます。

やはり、アウアーが演奏不能と評したように、この作品を完璧に演奏するのはかなり困難であったようです。

しかし、この作品の素晴らしさを確信していたブロドスキーは初演の失敗にもめげることなく、あちこちの演奏会でこの作品を取り上げていきます。やがて、その努力が実って次第にこの作品の真価が広く認められるようになり、ついにはアウアー自身もこの作品を取り上げるようになっていきました。

めでたし、めでたし、と言うのがこの作品の出生と世に出るまでのよく知られたエピソードです。

しかし、やはり演奏する上ではいくつかの問題があったようで、アウアーはこの作品を取り上げるに際して、いくつかの点でスコアに手を加えています。

そして、原典尊重が金科玉条にようにもてはやされる今日のコンサートにおいても、なぜかアウアーによって手直しをされたものが用いられています。

つまり、アウアーが「演奏不能」と評したのも根拠のない話ではなかったようです。ただ、上記のエピソードばかりが有名になって、アウアーが一人悪者扱いをされているようなので、それはちょっと気の毒かな?と思ったりもします。

ただし、最近はなんと言っても原典尊重の時代ですから、アウアーの版ではなく、オリジナルを使う人もポチポチと現れているようです。でも、数は少ないです。クレーメルぐらいかな?

やっぱり難しいんでしょうね。

20歳の若者にしか演奏できない音楽

レビン(発音はレービンの方が正しいようなのですが、日本ではレビンと表記されることが多いようなのであわせました)と言えば、「ハイフェッツの再来」と騒がれたとびきりの神童だったのですが、あえなくもプレッシャーにつぶされて若くして世を去ったヴァイオリニストです。

今回紹介したチャイコフスキーの録音は、そのようなレビンが「神童」から一人前の大人の演奏家へと羽ばたいていく端境に録音されたものです。EMIのレッグは1954年に、わずか17歳だったレビンと3年間の録音契約を結んでいます。この当時の資料を調べてみると、レッグは次代を担うヴァイオリニストの一人としてこのレビンに白羽の矢を立てたようです。

今回紹介したチャイコフスキーのコンチェルトは、彼にとっては2回目になるヨーロッパツアーの最中に録音されたものであり、この時レビンは未だに20歳の若者でした。

レビンの録音は評論家筋にも好意を持って迎えられ売り上げも悪くなかったようです。そのために、レッグはレビンとの契約を延長し続け前途は洋々たるものに思えました。ところが、レビンは突然にEMIとではなく、その傘下に入ったアメリカのキャピトルと契約をしてしまいます。おそらくは、アメリカとヨーロッパの間を行き来することに疲れたのではないかと思われるのですが、この契約の変更は彼のキャリアに大きな影を落とすことになります。なぜかと言えば、キャピトルは1960年に契約が満了すると、その延長をしなかったからです。

確かに、1960年頃になると彼の奇行は少しずつ問題となっていていました。突然の演奏会のキャンセルや薬漬けになっている噂も流れていたようです。

しかし、その後明らかになった資料によると、キャピトルが契約を延長しなかったのはそのような素行の問題ではなくて、ヴァイオリニストとしてのレビンに将来性がないと見切ってのことだった事が明らかになっています。そして、薬物中毒になって演奏活動すらもほとんど行えなくなっていく中で、もはや彼とレコーディングの契約をしようとするレーベルは現れませんでした。

こういう「イフ」にはあまり意味がないとは思うのですが、もしもレビンがEMIとの契約を続行していれば、このような破滅的なことにならなかったのではないかと思われます。

しかし、今回、あらためて彼の録音を聴き直してみて、その「イフ」は成り立たないだろうなと思わせられました。

このチャイコフスキーの演奏は決して悪い演奏ではありません。

驚くほどに直線的な演奏ではありますが、フレージングはどこをとっても明確であり確信を持って弾ききっています。ひたすら勢いよくパンチが繰り出されてくるような演奏で、多くの人が神童上がりのバリバリの若手演奏家に対して望んでいるであろう・・・ようなスタイルの音楽に仕上がっています。

その意味では、こういう演奏は20歳の若者にしか演奏できない音楽であり、それ故の魅力があふれていることは間違いありません。

しかし、そこには微妙な陰影のグラデーションはありません。隅から隅までくっきりと光が当てられているような演奏であり、大人の音楽として聞くならば、あまりにも彫りが浅いことは容易に気づきます。もちろん、20歳の若者に、多くの聞き手はそんなことは要求していませんから、きっと多くの聞き手はこの録音にブラボーを送ったことでしょう。しかし、彼が25歳を超えても、これと同じ演奏をしていれば、誰もブラボーは叫ばないでしょう。つまりは、演奏家というのは、ここを一つの通過点として次のステップへと移っていかなければいけないのです。

ところが、今回、彼の演奏をまとめて聞いてみて気づいたことは、レビンというヴァイオリニストは結局はこの地点から一歩も前に出ることなく終わってしまったのです。そう、全く驚くほどに、彼はこの地点から前に進むことができなかったのです。

レビンはブラームスやベートーベンのコンチェルトを希望しましたが、キャピトルは最後まで認めませんでした。シベリウスのコンチェルトも本腰を入れることなく立ち消えになってしまいました。

レビンはもがいていたのです。しかし、現実は、1960年に、キャピトルは彼との契約を解除してしまったのです。

俳優の世界でも「天才子役」は大成しないと言われます。音楽の世界でも「神童」が大成するのは容易なことではないようです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)