クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

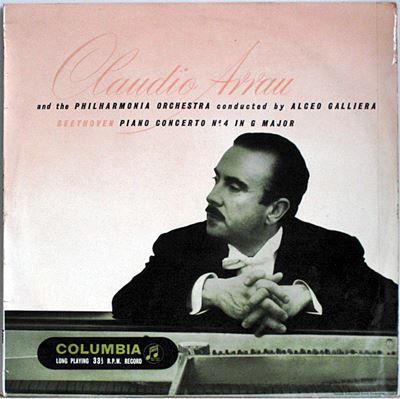

ベートーベン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58

(P)アラウ ガリエラ指揮 フィルハーモニア管 1955年5月30&31日録音

Beethoven:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58 「第1楽章」

Beethoven:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58 「第2楽章」

Beethoven:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58 「第3楽章」

新しい世界への開拓

この作品はピアノソナタの作曲家と交響曲の作曲家が融合した作品だと言われ、特にこの時期のベートーベンのを特徴づける新しい世界への開拓精神があふれた作品だと言われてきました。

それは、第1楽章の冒頭においてピアノが第1主題を奏して音楽が始まるとか、第2楽章がフェルマータで終了してそのまま第3楽章に切れ目なく流れていくとか、そう言う形式的な面だけではなりません。もちろんそれも重要な要因ですが、それよりも重要なことは作品全体に漂う即興性と幻想的な性格にこそベートーベンの新しいチャレンジがあります。

その意味で、この作品に呼応するのが交響曲の第4番でしょう。

壮大で構築的な「エロイカ」を書いたベートーベンが次にチャレンジした第4番はガラリとその性格を変えて、何よりもファンタジックなものを交響曲という形式に持ち込もうとしました。それと同じ方向性がこの協奏曲の中にも流れています。

パセティックでアパショナータなベートーベンは姿を潜め、ロマンティックでファンタジックなベートーベンが姿をあらわしているのです。

とりわけ、第2楽章で聞くことの出来る「歌」の素晴らしさは、その様なベートーベンの新生面をはっきりと示しています。

「復讐の女神たちをやわらげるオルフェウス」とリストは語りましたし、ショパンのプレリュードにまでこの楽章の影響が及んでいることを指摘する人もいます。

そして、これを持ってベートーベンのピアノ協奏曲の最高傑作とする人もいます。ユング君も個人的には第5番の協奏曲よりもこちらの方を高く評価しています。(そんなことはどうでもいい!と言われそうですが・・・)

アラウ&ガリエラの最良のパフォーマンス

<この第4番のコンチェルトだけが録音が古くてモノラルです。>

アラウのベートーベンのコンチェルトと言えばハイティンク&コンセルトヘボウ管弦楽団やデイヴィス&シュターツカペレ・ドレスデンとの録音が思い浮かびます。しかし、少なくない人が、このガリエラ&フィルハーモニア管との録音をベスト・チョイスに押しています。

デイヴィスとの録音を調べてみるとこんなキャッチコピーがつけられているのを発見しました。

「ベートーヴェンの大家として知られたアラウ晩年の名演。見通しのよい澄み切った晩年の境地の結実を思わせる第4番、そして重厚なピアニズムの健在ぶりを示す『皇帝』という具合に、作品を隅々まで知り尽くした彼ならではの余裕が、聴き手に大きな感動と充足感を与えてくれます。」

なるほどね・・・^^;。

この時アラウは既に80歳を超えていたのですから仕方のないことなのでしょうが、既に全盛期のテクニックも勢いも失っていて、かなり「緩褌」の演奏になっていました。そんな演奏を「重厚なピアニズム」とか「余裕」などと表現するのはこの世界の常套手段ですから気をつけないといけません。

しかし、60年代に録音されたハイティンクとの演奏にはそのような緩いところは見受けられません。

こちらのキャッチコピーは「アラウ全盛時の録音。テンポは遅いのだが,遅さを感じさせない。力強いが重々しくなく,明晰で明るい音色ながら軽々しくない。受け狙いもなく必要以上の感情移入もない。論理的だが冷たさはない。また若きハイティンクのはぎれよい指揮とも合っている。」となっています。

いい物は、そのいいところを素直に表現すればいいので、曖昧な表現を使わなくてもいいのですね。

しかし、困ったことは、アラウの代表盤として生き残ったのは、あとから録音された「緩褌」演奏の方だったと言うことです。そして、アラウと言えば遅めのテンポで何だか彫りの浅い平べったい音楽を作る人だという印象を持たれてしまった原因にもなっているのでしょう。

ただし、その責任の半分は、ネームバリューに寄りかかって安易な録音を促したレコード会社にあるとして、残りの半分はそんな申し出を受け入れたアラウ本人にもあります。そんな類の録音を聞かされるたびに、「誰か止めるやつはいなかったのか!」などと思ってしまいます。

ですから、この50年代に録音されたガリエラ&フィルハーモニア管との録音などは、LP時代に既に姿を消してしまって、その後はCD化されることもなく、中古レコード屋をかけずり回っても滅多に出会うことはないという「レア盤」の仲間に入ってしまいました。

そんなレア盤がこのようにふたたび日の目を見ることになったのは、今さら言うまでもなく、隣接権が消滅して「パブリックドメイン」となったからです。

そして、そのおかげで、アラウの全盛期の凄さをだれもが簡単に確認することができるようになりました。

80歳を超えてから録音したデイヴィス盤と比べると、これはまるで別人です。音楽そのものに素晴らしく勢いがあり、アラウのピアノも冴え冴えとした響きで「気品」の高さを感じさせてくれます。そして、この演奏は確かにアラウのピアノが素晴らしいのですが、それと同じくらいにガリエラの指揮も秀逸です。

実に颯爽としていてオケを十分にならしきりながら、決してソリストの邪魔にはなっていません。

ソリストの邪魔にはなっていないが、とりあえずオケがバックで鳴っていますというタイプ(これが一番多い!!)、またはソリストのことなんかあまり気にせずにオケを鳴らしきっているというタイプ(いわゆる指揮者が巨匠だったときに多い!!)は結構いますが、こういうガリエラのような指揮者は本当に貴重な存在です。

このガリエラという指揮者は、この時代に多くの有名ソリストの伴奏指揮者として多くの録音を残していますが、今ではほとんど忘れ去られた存在となっています。

そう言う意味で、アラウにとってもガリエラにとっても、彼らの最良のパフォーマンスがふたたび日の目を見ることになったことは喜ばしいことです。

よせられたコメント

2011-07-24:扇翔

- ユングさんはそうおっしゃいますが、私が好きなアラウの演奏は歳をとってからのものが多いです。私にとって老境以後のアラウと全盛期のケンプほど、一音一音にこれほどの魅力を持たせることができるのかと感嘆させられる奏者は見出せません。

数年前に「ナンバーワンにならなくてもいい、オンリーワンでいいんだ」という風な趣旨の歌詞のS○APの歌がヒットしましたが、私はオンリーワンというのは2位や3位というのではなく、「誰かにとってはナンバーワンになりえる存在」なのだと思います。そしてこのクラシック音楽のみならず、芸術全般においてそのようなオンリーワンの存在になりえることこそが業界に生きる人達の至上命題なのだと思います。

ユングさんが以前、山について書かれていたこともあり、あえて山で例えさせてもらえば純粋な記録というのは標高です。そして、その意味での日本でのナンバーワンは富士山です。しかし、「一番好きな山」を登山者に問えば、槍・穂高、北岳、甲斐駒、八ヶ岳、飯豊山、トムラウシ・・・様々な答えが返ってくるでしょう。これらの山々は誰かにとってナンバーワンになりえるオンリーワンなのだと思うのです。

誰かにとってナンバーワンになりえる傑出した魅力。アラウの生涯においてそれが息づいていたのは紛れも無く老境以後の演奏だと私は思うのです。

2011-07-24:usakichi

- ユング様には、いつも興味深い演奏をアップいただきありがとうございます。

さて、私は、アラウの熱心な聞き手というわけではありませんでしたが、コリン・デイビスとの競演による皇帝をYou Tubeで見て、認識が一変しました。

確か技術的な衰えはあるものの、人生の黄昏を感じさせるような第2楽章の深い歌、これは貴重です。

キレと勢いのある今回の演奏も十分魅力的ではありますが、晩年の演奏も捨てがたいですね。

2012-05-20:nako

- 確かにユングさまの仰る通りだ!と思っていたのですが、この頃、人が止めて止まるようなジョーシキジンなら、そもそも何千人の前で演奏したりレコードを遺したりするようなマネはしないんではないかと思うようになりました。

誰だったか、「声が出続ける限り、曲を選んで何かを表現し続けたい」と言った歌手のコメントを呼んだ記憶がありますが、演奏家なんてそんなものだと思います。

やり尽くしたと思ったら、引退の道を選ぶのでしょうが、まだまだ表現できると思えば、たとえテクニックが衰えようが声がかすれようが、誰が止めようが振り切って舞台に立ち続けるのだと思います。

それをどう受け止めるかは、聴き手次第、というところなのではないでしょうか。

ただ、それを、諸手を挙げて褒めまくる評論家というのは、いかがなものかと思いますけどね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)