クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

チャイコフスキー:組曲第4番「モーツァルティアーナ」 ト長調, Op.61

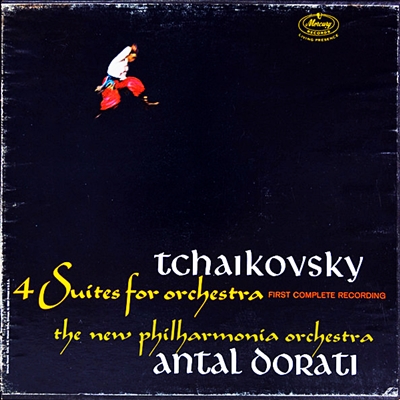

アンタル・ドラティ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年8月16日~21日録音

Tchikovsky:Suite No.4 in G major, Op.61 "Mozartiana" [1.Gigue. Allegro]

Tchikovsky:Suite No.4 in G major, Op.61 "Mozartiana" [2.Menuet. Moderato]

Tchikovsky:Suite No.4 in G major, Op.61 "Mozartiana" 3.Preghiera. Andante non tant]

Tchikovsky:Suite No.4 in G major, Op.61 "Mozartiana" 4.Theme et variations. Allegro giusto]

スランプの時期に書かれたバロック風の組曲

チャイコフスキーの多楽章からなる管弦楽曲と言えば以下の通りです。

- 組曲第1番:1879年

- 弦楽セレナード:1880年

- 組曲第2番:1883年

- 組曲第3番:1884年

- マンフレッド交響曲:1885年

- 組曲第4番:1887年

そして、1888年に第5交響曲が生み出されることになります。

この10年の間には単楽章の「イタリア奇想曲」や幻想的序曲「ロミオとジュリエット」なども創作されていますから、まさに「非交響曲」の時代だったといえます。

何故そんなことになったのかはいろいろと言われています。

まずは、不幸な結婚による精神的なダメージ説。

さらには、第4番の交響曲や歌劇「エウゲニ・オネーギン」(1878年)、さらにはヴァイオリン協奏曲(1878年)などの中期の傑作を生み出してしまって空っぽになったというスランプ説などです。

おそらくは、己のもてるものをすべて出し切ってしまって、次のステップにうつるためにはそれだけの充電期間が必要だったのでしょう。打ち出の小槌ではないのですから、振れば次々に右肩上がりで傑作が生み出されるわけではないのです。

ところが、その充電期間をのんびりと過ごすことができないのがチャイコフスキーという人なのです。

オペラと交響曲はチャイコフスキーの二本柱ですが、オペラの方は台本があるのでまだ仕事はやりやすかったようで、このスランプ期においても「オルレアンの少女」や「マゼッパ」など4つの作品を完成させています。

しかし、交響曲となると台本のようなよりどころがないために簡単には取り組めなかったようです。

しかし、頭は使わなければ錆びつきますから、次のステップにそなえてのトレーニングとして標題音楽としての管弦楽には取り組んでいました。

それでも、このトレーニングは結構厳しかったようで、第2組曲に取り組んでいるときに弟のモデストへこんな手紙を送っていますから、このスランプは深刻なものだったようです。

「霊感が湧いてこない。毎日のように何か書いてみてはいるのだが、その後から失望しているといった有様。創作の泉が涸れたのではないかと、その心配の方が深刻だ。」

確かに、この4曲からなる組曲はそれほど面白いものではありません。

例えば、第3番組曲などは当初は交響曲に仕立て上げようと試みたもののあえなく挫折し、結果として交響曲でもなければ組曲もと決めかねるような不思議な作品になってしまっています。

しかし、と言うべきか、それ故に、と言うべきか、チャイコフスキーという作曲家の全体像を知る上では興味深い作品群であることは事実です。

組曲第4番「モーツァルティアーナ」 ト長調, Op.61

- 第1楽章「ジーグ」:原曲は「小さなジーグ K574」

- 第2楽章「メヌエット」:原曲は「メヌエット K355」

- 第3楽章「祈り」:原曲はかの有名な「アヴェ・ヴェルム・コルプス, K618」

ただし、原曲そのものではなくて、リストが多の作曲家の作品とくっつけて自由にピアノ編曲をした「システィーナ礼拝堂にて」という作品を下敷きにして編曲するという手の込んだことをしている。 - 第4楽章「主題と変奏」:原曲は「グルックの歌劇「メッカの巡礼>の主題による10の変奏曲, K455」

他の3曲と較べて規模の大きな音楽で、作品全体の半分以上を占めています。

よくぞ4曲まとめて録音してくれた

チャイコフスキーの組曲を4曲まとめて録音していたというのは、さすがは録音活動に極めて熱心であったドラティならではのお仕事でしょう。

この組曲は、規模的には交響曲に匹敵するほどのボリュームがあります。実際、この録音の初リリースもLP2枚組みでした。もちろん、この作品がそれなりにメジャーな作品ならば何の問題もないでしょうが、残念ながら第4番の「モーツァルティアーナ」には多少の知名度はあるものの、それ以外の3曲はチャイコフスキーの作品の中でもかなりマイナーな部類に属すると言ってもそれほど誤りではないでしょう。

つまりは、録音を行うレーベルにとってもリスクは高いでしょうし、演奏する方にとってもこういうマイナー作品は苦労が伴います。それでも、思い切ってこういう録音を敢行したのはドラティの強い熱意があったからでしょう。

ちなみに言い添えておきますと、この録音は「Mercury」によるものとなっているのですが、この66年の時にはすでに「Philips」の傘下に入っていました。「Philips」は「Mercury」を参加に入れるとコスト・パフォーマンスを優先する姿勢に転換するのですが、そういう姿勢に反感を持ったエンジニアが去っていきました。(追い出されました・・・かな^^;)

ですから、この録音は表看板は「Mercury」であっても、残念ながら往年の凄みのある優秀録音ではありません。

しかし、そう言うコスト最優先の「Philips」において、よくぞこのようなマイナー作品の全曲録音を成し遂げたものだと思い、あらためてドラティの粘り強さを垣間見たような気がします。おそらく、そう言う人でなければハイドンの交響曲の全曲録音などと言う大仕事は成し遂げられなかったのでしょう。

なお、演奏に関しては、いつものドラティのごとく「楷書」に徹しています。ただし、その「楷書」というのはただきちんとしていると言うだけでなく、音楽が要求する要素を過不足なく表現しきっていると言うことです。

ですから、ただただひたすら楽譜に対して忠実なだけではなく、その楽譜が求めている緩急やメリハリ、さらには滑稽さや憂愁なおもむきなどが完璧なオーケストラ・コントロールによって実現しているのです。

ただし、そう言う「楷書」的な演奏ならば、ドラティにとっては相性も良くつながりも深かったオケがロンドン交響楽団あたりの方がよかったのになどと思うのですが、そのあたりは「Philips」のコスト優先に押しきられたと言えば邪推がすぎるでしょうか。

よせられたコメント

2023-02-11:コタロー

- これでチャイコフスキーの「組曲」全4曲のアップが完了しましたね。

「モーツァルティアーナ」は「組曲」のなかでは最もまとまりのある作品だと思います。

チャイコフスキーの作品として、旋律の美しさの点でも不足はありません。とりわけ最後に置かれた変奏曲は優れたオーケストレーションで楽しませてくれます。

すでにアップされているケンペン指揮の豪快な演奏と比較すると、さすがにドラティの演奏は洗練されており、録音も優秀です。

最後に、大いなる感謝の意をドラティ氏とこの曲を取り上げてくださったユング様に捧げたいと思います。マイナー曲からの脱出を心から願っております。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)