クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

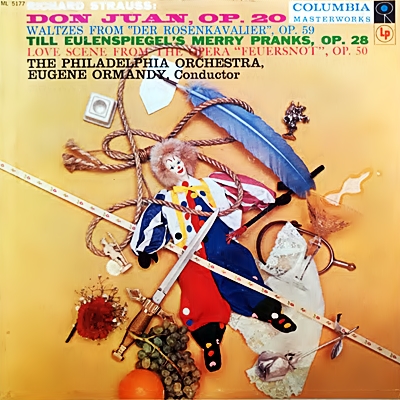

リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・ファン」, Op. 20

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1960年11月13日録音

Richard Strauss:Don_Juan, Op.20

シュトラウスの交響詩第1作

ドン・ファン伝説はスペインで生まれたものですが、その後ヨーロッパ全体に広がっていき、ついにはあのモーツァルトでさえオペラの題材として取り上げるまでになります。もちろん、音楽の分野だけでなく、詩や戯曲にも幅広く取り上げられていくようになります。

言うまでもなく、ドン・ファンとは好色な貴族として描かれ、それは17世紀のスペイン宮廷の色と欲に満ちた権力者たちへの痛烈な皮肉・風刺として生み出されたものでした。

しかし、そのドン・ファン伝説は時代とともに次第に変容していきます。特に、19世紀に入って、ドイツの詩人レーナウが描いた「ドン・ファン」は、求めても求め得ない至高の女性を追い求める理想主義的な人物として描かれるようになります。ですから、レーナウの描くドン・ファンはモーツァルトのオペラのように地獄に落ちるのではなく、「薪は尽きたり。炉辺は暗く寒くなれり」と呟いて、一人寂しくこの世を去っていくことになります。

シュトラウスがその物語に共感して音楽化を思い立ったドン・ファンは、好色な貴族としてのドン・ファンではなく、レーナウが描く寂しい理想主義者としてのドン・ファンでした。ですから、モーツァルトのように華々しい「地獄落ち」でクライマックス!!・・・と言うことはなく、静かに消え入るように音楽は閉じられます。

専門家の言によると、シュトラウスの交響詩は「客観化」の時代から「主観化」の時代、そして最後に「普遍化」の時を過ぎて、次の「オペラ」の時代へと遷移していくそうです。何だか、よく分からない話ですが、要は、交響詩を作り始めた初期の時代は、作品と私生活の間にはあまり関連性がないと言うことです。

確かに、「死と変容」にしても、彼は死の危険を感じるような重病を経験したわけでもありませんし、この「ドン・ファン」にしても理想の女性を追い求めて破滅的な人生に陥る危険に遭遇したわけでもありません。

一説によると、この作品には、将来彼の妻となるパウリーネとの関係が投影していると言われますが、二人はこの後目出度くゴールインして終生幸福な結婚生活をおくるようになるのですから、あまり深読みは禁物かもしれません。

個人的には、後の自己顕示欲の塊みたいな「英雄の生涯」なんかを書くようになるシュトラウスよりは、音楽のドラマとしてスマートに、そして客観的に描ききった初期作品の方が好みです。

オーマンディだけが成し遂げた世界

オーマンディという人はほとんどオペラを振らなかったようです。記録によると、メトで「こうもり」を振っているみたいですが(1950年から53年にかけて15回)、それ以外となると見あたりません。

この記録に気がついて、ストラヴィンスキーがオーマンディの事を「ヨハン・シュトラウスの理想的指揮者」と鼻であしらったというエピソードを思い出しました。(ショーンバーグ著:偉大な指揮者たち)やはり。この世界でオペラを振らない指揮者というのは一段低くみられるようです。

確かに、ジョージ・セルもタンホイザーの上演でトラブルを引き起こし、それがきっかけとなってオペラの指揮からは身を引きました(オペラほど忌まわしいものはない!!)。しかし、それ以降もザルツブルグの音楽祭などではオペラの指揮を引き受けていますし、何よりも、若い頃からの実績によっていかにすぐれたオペラ指揮者であるかを十二分に証明していました。

そう思ってストラヴィンスキーの嫌みを聞くと、なかなか痛いところを的確についています。

なるほど、オーマンディって、オペラをふれなかったんだ!!

ところがなのです。

何気なく、リヒャルト・シュトラウスの「薔薇の騎士」組曲を聴いてみたのです。

まさに「薔薇の騎士」のダイジェスト版、その語り口の上手さに驚かされました。さらに言えば、管弦楽法の大家であるシュトラウスの凄さを余すところなく描き出したコンサート指揮者としての資質の高さが尋常ではないのです。そして、よく言われるゴージャスな「フィラデルフィア・サウンド」が演奏全体を華やかなものにしています。

ただし、この「フィラデルフィア・サウンド」を言う言葉には注意が必要なことにも気づかされました。

この言葉と、吉田秀和の「文化のキーパー」という言葉が相まって、オーマンディの音にはどこか寝そべっているという誤解を招いてしまった雰囲気があるのです。

しかし、ここで聞くことのできるフィラデルフィア・サウンドの切れの良さには驚かされます。音楽は雄大に流れていくのですが、驚くほどに引き締まって切れがあるのです。

そう思って、それ以外のシュトラウスの交響詩を聴いてみると、どれもこれも華やかでありながら音楽は決して寝そべってはいないのです。まさに完璧なアンサンブルによってシュトラウスの精緻なスコアが描き出されます。

シュトラウスの交響詩というのは基本的にはオーケストラによるオペラです。そこでは、ドラマが音だけによって展開されていく世界なのですが、その語り口の上手さには驚かされます。そして、その語り口というのは小難しいことなどは一切表に出さず、常に明るく分かりやすくお話を聞かせてくれるのです。

なるほど、こういう風にお話を聞かせてくれる指揮者って他にはいないよね、と思ってみれば、これこそはオーマンディだけが成し遂げた世界であることに気づかされるのです。ですから、何度も繰り返しますが、そこにセルのような古典的透明性がないとか、フルトヴェングラーのような暗さがない(?)と言って批判するのは、肉屋に行って野菜がおいてないと言って文句を言うのと同じくらいに愚かなのです。

それにしても、セルやライナーやトスカニーニやフルトヴェングラー(これ以上数え上げても仕方がない^^;)の個性は認めても、オーマンディの個性と独自性には駄目出しをするというのは、考えてみれば不思議な話です。そして、それ以上に不思議なのは、これほど見事にドラマを語れるのに、どうしてもっと積極的にオペラを指揮しなかったのかと言うことです。

もっとも、それもまた、オーマンディの個性と独自性として受け入れるしかないのでしょうね。

よせられたコメント

2022-09-23:joshua

- 忙し気に、そそくさと生きているように見えて、日本人は意外とクラシック好き、しかも名演にこだわって聞く傾向があるようです。(わたしだけなのかもしれませんが)

教養主義的、とばっさり切って捨てることもできますが、金、時間が揃っても叶わなかったことが、インタネットで好きに聞くことができる環境がなかった時代になると、どうでもよくなってしまいました。

オーマンディをフィラデルフィアの市民がどのように聞いていたかは想像するばかりですが、朝比奈、大フィルに近いものか、あるいはそれ以上のものを感じてききに行っていたんじゃないでしょうか?

満足する聴衆に、精神性や名演への拘りが必要だったかどうか甚だ疑問です。最高の技術と音色でもって、完全に制御され安定感をもって提示される音楽、それだけで幸せだと。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)