クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

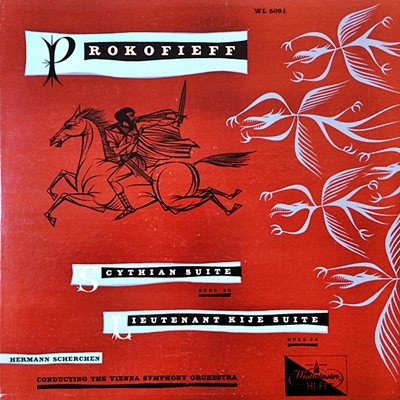

プロコフィエフ:スキタイ組曲「アラとロリー」 op.20

ヘルマン・シェルヘン指揮:ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1951年6月録音

Prokofiev:Scythian Suite, for orchestra, Op. 20 [1.Invocation to Veles and Ala ]

Prokofiev:Scythian Suite, for orchestra, Op. 20 [2.The Evil God and Dance of the Pagan Monsters]

Prokofiev:Scythian Suite, for orchestra, Op. 20 [3.Night]

Prokofiev:Scythian Suite, for orchestra, Op. 20 [4.Lolli"s Pursuit of the Evil God, and Sunrise]

「ロシア・モダニズムの旗手」としての地位をプロコフィエフに与えた作品

実際、この作品はストラヴィンスキーに続く「ロシア・モダニズムの旗手」としての地位をプロコフィエフに与えたのですから、その目的は十分に果たし得たと言えます。

ロシア・バレエ団の主宰者であるディアギレフからバレエ音楽の依頼を受けたた事が作曲のきっかけです。

ディアギレフはストラヴェンスキーを見いだして「火の鳥」「ペトルーシュカ」「春の祭典」の3部作で大成功をおさめていましたので、それに続く才能としてプロコフィエフに白羽の矢を立てたわけです。

ストラヴィンスキーの「春の祭典」は大変なスキャンダルを引き起こしながらも、その圧倒的なパワーによって新しい音楽を求める人々に受け容れられていきました。

ですから、プロコフィエフもその原始的で異教的なライン上で、さらにそれを凌ぐ作品を作りあげようとしたのでしょう。

題材に選んだのはた遊牧騎馬民族スキタイ人に古くから伝わる物語でした。それは、太陽神ヴェレスと邪教の神チュジボーグの争いを語っまさに原始的で異教的な題材でした。

ところが、一通りスケッチが完成した時点でディアギレフにその作品を示したのですが、彼はその作品に駄目出しをします。理由は簡単で、ディアギレフにはその作品は「春の祭典」の二番煎じと映ったようなのです。

そこで、プロコフィエフはこの作品をバレエ音楽として完成させることは諦め、スケッチの中から4曲を選び出して、さらに大規模な管弦楽曲へとパワーアップさせて完成させたのが「スキタイ組曲」なのです。

なお、当初のバレエ音楽には「アラとロリー」というタイトルがついていましたので、この組曲も「スキタイ組曲『アラトロリー』」と記すのが一般的です。

- 第1曲:ヴェレスとアラへの讃仰

太陽神ヴェレスとその娘である森の神アラを讃える音楽。この冒頭部分は疑いもなく「春の祭典」をもはるかに凌ぐ野蛮さに満ちた音楽になっていて、それこそが古代の異教の神ヴェレスとアラへの讃仰になっていると言えます。

炸裂する打楽器、時空を突き抜けるような金管の叫び、そして、その時空を歪めるかのようなグランカッサのとどろきからは、精神性などと言うものはかなぐり捨ててひたすらとどろき渡るサウンドの創造に興味が集中していく新しい時代の到来を感じさせます。 - 第2曲:邪神チュジボーグと魔界の悪鬼の踊り

太陽神ヴェレスに立ち向かうのが暗黒の魔神チュジボーグであり、地の底から呼び出された悪鬼を従えて踊り狂います。野性味あふれるリズムが魅力的ではあるのですが、ディアギレフにとってはそのあたりが「春の祭典」の二番煎じと感じた理由かも知れません。 - 第3曲:夜

闇の中で力を発揮するチュジボーグは悪鬼どもを従えて森の神アラを奪いに来ます。そして、まさに連れ去られようとしたときに月の女神が輝きだしてチュジボーグは退散します。チェレスタ、ハープ、ピッコロ、そしてピアノなどによって夜のしじまが美しく表現されます。 - 第4曲:ロリーの栄えある門出と太陽の行進

森の神アラをめぐって、アラの恋人である勇士ロリーとチュジボーグの間で激しい戦いが繰り広げられます。やがて、太陽神ヴェレスが輝き出す暁となってチュジボーグは退散していきます。

いったん静まった音楽が暁の燭光の中から再びよみがえり、太陽の輝きの中で壮大なクライマックスが築かれます。

細部の細部までを丁寧に描き出す

はてさて、「アラとロリー」に対してこの時代のシェルヘンらしく、細部の細部までを丁寧に描き出すやり方が適しているのかどうか悩んでしまいます。

確かに、こういう演奏で聞かせてもらうと心安らかに聞いていることができます。

例えば、ドラティ盤のように、思わずプリアンプのボリュームを絞りたくなるような演奏でもなければ録音でもありません。スピーカーが壊れるんじゃないかなどという心配は全くなく、プロコフィエフのつくり出した精緻な音の世界を眺めることが出来ます。

しかし、プロコフィエフは「アラとロリー」を圧倒的な「音の壁画」として描き出そうとしたことも事実です。つまりは、プロコフィエフは自分の作品を聞いてもらって「凄い音」を聞いたと言う感覚が生み出されることを期待していて、必ずしも「凄い音楽」を聞いたという感覚を持たれることは期待していないように思われるのです。

ですから、プロコフィエフ自身がこの録音を聞けば、どこか不満がのるかもしれないだろうなと思うのです。

誤解があるのかもしれませんが、基本的に、プロコフィエフという人は19世紀的な「精神性」などは一切考慮しない作曲家だったような気がします。それよりは、新しく、そして圧倒的なサウンドこそを強く求めていたような気がするのです。

そして、その事が、私のような頭の古い人間には、どこか取っつきにくい感じがしてしまう原因ではないかなどと思ったりもするのです。

そう言う意味では、このシェルヘンのようなアプローチは、私のような頭の古い世代にとっては受け入れやすいのかもしれません。

しかし、「キージェ中尉」にかんしては、プロコフィエフの作曲に対する姿勢が大転換した時期の作品ですから、「アラとロリー」で感じたような不満というか、疑問はおこりません。

シェルヘンは細部まで徹底的にこだわり抜くだけでなく、それと同時に適度にドラマティックに仕上げています。そして、音楽そのものが極めて親しみやすく分かりやすいだけに、そう言うアプローチはこの作品を変に陳腐化させずに聞かせてくれます。

これが、もとは映画音楽だったとは思えないほどに立派な音楽にシェルヘンは仕上げてくれています。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)