クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

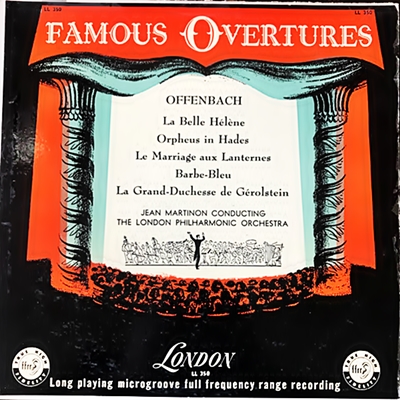

オッフェンバック:ランタン灯りでの結婚式

ジャン・マルティノン:ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1951年録音

Offenbach:Le Mariage Aux Lanternes

オペレッタ形式の生みの親

その後、チェロの勉強をするためにフランスに渡り、そのままフランスで指揮活動や作曲活動を行うようになりました。

1850年にはテアトル・フランセの指揮者になり、さらには1855年に自らブフ・パリジャンという小さな劇場を立ちあげます。その劇場はあまりにも手狭だったためその年の暮れにはテアトル・コントに小屋を移し、そこを拠点として自作のオペレッタなどを上演して絶大な人気を博すようになります。

1861年には、小屋の経営からは撤退して、自作オペレッタの指揮者としての活動に専念するようになり、世界各地を演奏旅行してまわるようになります。とりわけ、1876年に実施したアメリカ旅行は大成功をおさめています。

オッフェンバックがその生涯に作曲したオペレッタは102曲に及ぶと言われています。

とりわけ、「地獄のオルフェ(天国と地獄)」(1858年)、「うるわしのエレーヌ」(1864年)、「青ひげ」(1866年)、「パリの生活」(1866年)などは現在でもたびたび上演されています。また、「オペレッタ」という形式もオッフェンバックが確立したものであり、その後のヨハン・シュトラウスやスッペなどにに大きな影響を与えたことは言うまでもありません。

しかし、晩年はフランスでの一時の人気を失い、オッフェンバックにとっては唯一となるオペラ作品「ホフマン物語」で復活を期しますが、未完のまま1880年にこの世を去ります。このオペラはオッフェンバックがその持てる力の全てを注いだ作品だけに、その後多くの手が加えられて上演されるようになっています。

ランタン灯りでの結婚式

この作品はあまり知られていないのですが、オッフェンバックの持っている牧歌的な側面がよくあらわれていると言われます。

場所はジローの家と大きな木の前に納屋がある村の広場です。

若き農夫のジローは叔父から託された孤児なのですが、いとこであるデニスを密かに愛しています。しかし、その愛を素直に表現できないのがジローです。それどころか、逆に酷い態度を取ってデニスを悲しませてしまいます。しかし、最後は叔父からの手紙や村の人々の助けで結ばれるという実にシンプルなストーリーです。

そして、その二人が結ばれるのが大きな木の下で、その時ジローが手にしていたのがランタンでした。村人たちはそのランタンを手に二人を祝福したという牧歌的なお話しです。

序曲は村人たちの素朴な舞曲で始まり、最後は結婚式の華やかな思わせるような音楽で締めくくられます。

実に律儀に、そして真摯に音楽に取り組んでいる

ジャン・マルティノンと言う人の経歴を眺めてみれば、不運としか言いようがないほど「パブリック・ドメイン」と相性が悪いのです。

もとはヴァイオリン奏者として音楽家人生をはじめるのですが、40代の頃から本格的に指揮活動をはじめ、コンセール・ラムルー(1951-1957)やイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団(1957-1959)等の首席指揮者をつとめています。そして、この時期にDeccaでかなりまとまった録音を残しているのですが、それはメインのプログラムからはほど遠い「オッフェンバック序曲集」のような作品が大部分を占めていました。

つまりは、Deccaにしてみれば、誰もがやりたがらないようなカタログの穴を埋める「便利屋」のような扱いだったようです。

そう言えば、カルショーのあの分厚い自叙伝(レコードはまっすぐに)においても、マルティノンに関しては一言も言及していません。

その後フリーに転身して、1963年にシカゴ響の音楽監督に招かれるのですが、これが最悪の相性で「アメリカでの苦渋に満ちた時代は思い出したくない」と言わしめるほどでした。どうも、シカゴの街はクーベリックと言いマルティノンと言い、気に入らない指揮者には徹底的に嫌がらせをする街のようです。

そして、そんな思い出したくもないアメリカ時代から逃れるためにフランスに戻り、1968年からフランス国立放送管弦楽団の音楽監督に就任します。

おそらく、マルティノンの本領が発揮されるのはこの時以降だと思われるのですが、ご存知のように著作権法の改訂で1968年以降の録音がパブリック・ドメインになるのは2039年以降になってしまいました。

と言うことで、マルティノンの録音で紹介できるのは、言い方が悪いですが「便利屋」として使われていたDeccaでの録音がメインと言うことになってしまうのです。

ただし、そう言う扱いを受けていた時代の録音をまとめて聞いてみると、マルティノンは決して腐ることなく、実に律儀に、そして真摯に音楽に取り組んでいることがひしひしと伝わってきます。

マルティノンはいかにもフランス人らしい指揮者のひとりなのですが、決して情緒的なものに流されてしまう事を拒否して、細部に至るまでキッチリと仕上げることをオケに要求しています。そして、どういうわけか、あの怠け者のコンセルヴァトワールのオケでもそれを貫いているのです。

そして、それと同じ事が、彼の唯一のウィーンフィルとの録音である「悲愴」においても同様で、あの性悪なオケからごく自然にマルティノンらしい硬派で情緒に流されない「悲愴」を引きだしています。

それにしても、どういう手を使えば、ああいう性悪なオーケストラから自らがのぞむ音楽を引き出せるのでしょうか。何しろ、ショルティのような強権発動でねじ伏せたような様子は微塵もなく、オケ自らが望んだかのように自然に無理なく導いているのですから、まるでマジックのようです。

おそらくは、極めて紳士的であり、オケという者の特徴を知り尽くしていて、そしてこの上もなくクレバーで論理的な人だったのでしょう。

それにして、オッフェンバックの序曲などをこのように整然とした姿で聞かせたところで、それほど大きな評価を受けることはないでしょうに、それでも一切の手抜きをすることなく指揮をしているマルティノンの姿は尊敬に値します。

そして、そう言う指揮者がまさにこれからという1976年に亡くなってしまったのは実に残念なことです。

享年66歳でした。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)