クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

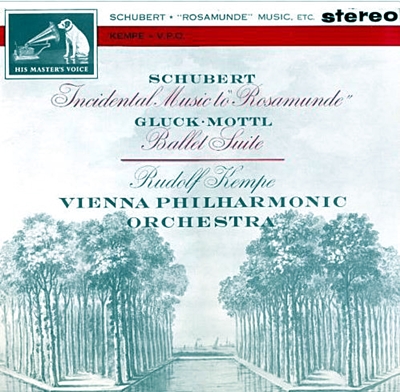

グルック:バレエ組曲(モットル編曲)

ルドルフ・ケンペ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1961年12月12日~13日録音

Gluck:Ballet Suite(Arr.Motti) [1.Introduction - Air Gai - Lento - Air Gai]

Gluck:Ballet Suite(Arr.Motti) [2.Dance of the Blessed Spirits]

Gluck:Ballet Suite(Arr.Motti) [3.Musette]

Gluck:Ballet Suite(Arr.Motti) [4.Air Gai - Sicilienne - Air Gai]

バロックの音楽をロマン派の音楽に仕立て直している

しかし、それらは現在ではほとんど演奏されることはなく、かろうじてこのグルックの作品を下敷きにしたバレエ組曲が記憶に残っているくらいです。また、ワーグナーの「ヴェーゼンドンク歌曲集」を管弦楽用に編曲したこともかすかに記憶に残っているようで、どうやらアレンジャーとしての才能は高かったようです。

このグルックの作品の下敷きにしたバレエ組曲も古風な感じはするものの、疑いもなくバロックの音楽をロマン派の音楽に仕立て直しています。

ちなみに、モットルが選んだグルックの作品は以下の通りです。やはり、何といっても2曲目の「精霊の踊りが有名ですね。

- バレエ「ドン・ファン Don Juan」から 序奏 Introduction

- 歌劇「アウリスのイフィゲニア Iphigenie en Aulide」より 快活なアリア - レント - 快活なアリア

- 歌劇「オルフェオとエウリディーチェ Orfeo ed Euridice」より 祝福された精霊の踊り

- 歌劇「アルミーダ Armide」より ミュゼット

- 歌劇「アウリスのイフィゲニア Iphigenie en Aulide」より 快活なアリア - 歌劇「アルミーダ Armide」より シシリエンヌ - 歌劇「アウリスのイフィゲニア Iphigenie en Aulide」より 快活なアリア

語り口の上手さ

ケンペと言えばベートーベンやブラームスに代表されるようなドイツ・オーストリア系の正統派の作品を手堅くまとめ上げるというイメージがついて回ります。しかし、ケンペにとっての「本線」とも言うべきベートーベンやブラームスに関しては数多くの名演・名盤に恵まれていますから、その中でどれほど自己主張ができるのかと問われればいささか心許なくなってしまいます。

ですから、そう言う「本線」以外の演奏の方が意外と他者との差別化が出来て、意外と心に染み込んでくる事があります。おそらくは、べーートーベンやブラームスという大きな縛りから抜け出せるために、かえって自分らしさが出せたのかもしれません。

たとえば、ドヴォルザークの「新世界より」の第2楽章で聞ける深い情感あふれる表現は出色です。第3楽章から最終楽章へと突き進んでいくベルリンフィルからはドイツの田舎オケらしいゴリゴリとした迫力が感じられてこれもまたかなり魅力的です。

さらに言えば、これらを一括して論じていいのかは多少の躊躇いを覚えるのですが、リムスキー=コルサコフの「シェエラザード」とかメンデルスゾーンの「夏の夜の夢」なんかは、ロイヤル・フィルから素晴らしい響きをひきだしています。

さらに、極めてレアな作品なのですがフェリックス・モットルがグルックの作品を下敷きに編曲したバレエ組曲ではウィーンフィルを使っているのですが、まさにウィーンフィルならではの美しい響きを見事にひきだしています。そう言えば、これも小品ですが、レハールの「金と銀」などは見事なものでした。

そしてそれらの演奏に何よりも共通しているのは「語り口の上手さ」です。

あまり簡単に決めつけるのは良くないのでしょうが、そのあたりにもとはオペラ指揮者が本線であり、その後コンサート指揮者に転向した強みが存分に発揮されているように思われます。そして、その語り口の上手さだけでなく、コンサート指揮者としての経験によってオーケストラのバランスを見事にとる事によって、どのオーケストラからも最良の響きの美しさを引き出す能力も備えているのです。

そう言う強みは本線のドイツ・オーストリア系の正統派の作品よりは、そこからは少し距離をおいた傍系の作品での方が上手く引き出せているのではないでしょうか。

もっとも、その辺りの作品で評価されるのはケンペにとっては不本意かもしれませんが、どれもが素直に楽しめる演奏になっていることはやはり見事と言うしかありません。

よせられたコメント

2022-02-08:toshi

- 個人的に良く思うのは、ケンペが東ドイツの人なのにコンサート指揮者としての活動が多くなってからは西側での活動が多くなっていくことに興味があります。

外貨を稼ぐことが出来る音楽家ということで東ドイツ当局から西側での活動を許されていたのでしょうね。

それに、西側で生活した方が自由も多いし。勿論秘密警察のスパイの監視下だったことは容易に想像がつきますが。

反対にスイトナーはどうして東ドイツで活動をつづけたのかな?

これも外貨を稼ぐということで、東ドイツ当局からの要請が強かったようですが、不思議な感じがします。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)