クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ディーリアス:「3つの小さな音詩」より「 No.1 夏の夕べ」「No.2 橇すべり(冬の夜)」

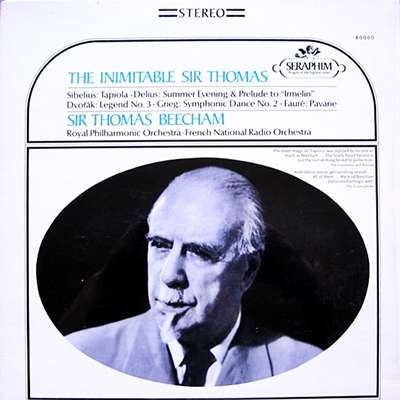

トマス・ビーチャム指揮:ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1956年10月31日&11月5日録音

Delius:Three Small Tone Poems [1.Summer Evening]

Delius:Three Small Tone Poems [2.Sleigh Ride]

自然とその中にとけ込むように存在している人生の苦さ

ですから、「音詩」という一つのスタイルのもとに3つの作品を書いたと理解した方がいいようです。

「音詩」とは一般的に標題音楽の一種で、詩的気分や物語内容を音楽化した作品に付けられる言葉です。音楽史的に見れば、このスタイルが発展して「交響詩」とよばれる形式になっていくのですが、ディーリアスの作品はそう言う「交響詩」が発展の頂点をむかえた後の時代に書かれたものです。

言うまでもないことですが、リストあたりを嚆矢として始まったこの「交響詩」はリヒャルト・シュトラウスの頃に頂点をむかえます。その華やか管弦楽の響きは西洋音楽における管弦楽法の頂点とも言うべき作品を多く生み出しました。

しかし、ディーリアスの音楽はそう言う音楽史の流れに全くもって逆行しています。

そこには華やか管弦楽法はありませんし、雄大なストーリーも存在しません。あるのは、ただただ自然とその中にとけ込むように存在している人生の苦さだけです。ですから、音楽に華やかな愉悦を期待する人にとっては全くもってつまらない音楽と言うことになります。

ただし、そう言うディーリアスの音楽の中では、この「夏の夕べ」や「冬の夜(そりすべり)」はまだ取っかかりがある方かもしれません。

夏の夕べでは暮れゆく夏の夕風の中で人生を振り返ると、太陽は大空を染め上げて西の空に沈み、やがて人生の終わりを暗示するかのような闇がまわりを包み始めて音楽は終わります。

「冬の夜」もまた、橇遊びの楽しさに興じながらも、最後はほんのりとした苦さみたいなものを漂わせて終わります。

しかし、壮麗な夕焼けや橇遊びの楽しさがあるだけ、取っかかりがあるというものです。

誰にでもお勧めできる音楽ではないと思うのですが、一度ツボにはまると癖になってしまう音楽です。

私の友人にも、必ずしもクラシック音楽をメインで聞く人ではないのですが、何故かディーリアスは大好きだという人がいます。

ディーリアスにはそう言う摩訶不思議さがあるようです。

唯一、ディーリアスと一体化できた指揮者

「イギリスの生んだ最後の偉大な変人」と呼ばれたビーチャムがいなければ、おそらくディーリアスという作曲家は存在しなかったでしょう。

かつて、ロベルト・カヤヌスをシベリウス演奏の「原点(origin)」と書いたことがあるのですが、ビーチャムとディーリアスの関係はそれ以上のものがあります。

ディーリアスの音楽を一番最初に見いだしたのはイギリスではなくてドイツでした。しかし、イギリスにおいて彼の音楽を広く知らしめた功績はビーチャムにこそ帰せられます。彼がディーリアスの音楽に初めて接したのは1907年のことですが、それにすっかり魅了されたビーチャムはその翌年から彼の作品を頻繁に取り上げます。

そして、ディーリアス畢生の大作とも言うべき「人生のミサ」を初めて全曲演奏したのもビーチャムであり、1909年のことでした。

おそらく、この頃から両者は良好な関係を築いていくのですが、おそらくその根っこにはどちらも金持ちの息子という共通点があったことも大きく関わっていたのかもしれません。やがて、ビーチャムは己の音楽感からして不十分だと思う点があれば、ディーリアスの作品を勝手に編曲しはじめます。

いわゆる「ビーチャム版」と呼ばれているのですが、そう言うビーチャムの行為にディーリアスは一切の文句をつけなかったのです。かといって、そう言う行為にディーリアスが無頓着だったのではなくて、逆に他の作曲家よりも自作に手の入れられることを嫌っていたというのですから、この両者の信頼関係の深さは並々ならぬものだったようなのです。

ですから、このビーチャムが最晩年にまとめてステレオ録音した一連の演奏について、何らかの評価を下すことは不可能ですし、おそらく誤りであろうと言うべきでしょう。

それはカヤヌスがシベリウスのオリジンであった以上に、この演奏こそがあらゆるディーリアス演奏の基準点になっているからです。そして、その事をディーリアスもまた決して否定しないでしょう。

ディーリアスの音楽には外面的な視点が存在しない。自らの存在の奥底で彼の音楽に彼の音楽を感じるか、または何も感じないか、このどちらかしかない。ビーチャム氏の指揮する場合を除き、彼の作品の超一流の演奏に出会うことが滅多にないのは、一部にはこうした理由もあると思われる

まさに最高の讃辞ですが、まさにここで述べられている「ディーリアスの音楽には外面的な視点が存在しない。自らの存在の奥底で彼の音楽に彼の音楽を感じるか、または何も感じないか、このどちらかしかない」と言うことこそが演奏する方にとっても聞く方にとってももっとも大きな課題となるのでしょう。

そして、そのようなディーリアスに完全に一体となれたのは、おそらくビーチャム以外には存在しなかったと言い切ってもいいでしょう。

まさに彼こそはあらゆる意味において「最後の偉大な変人」だったのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)