クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

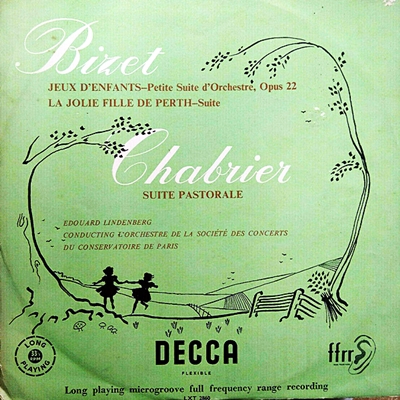

シャブリエ:田園組曲

エドゥアルド・リンデンベルグ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1953年6月12日~25日録音

Chabrier:Suite pastorale [1.Idylle]

Chabrier:Suite pastorale [2.Danse villageoise]

Chabrier:Suite pastorale [3.Sous-bois]

Chabrier:Suite pastorale [4.Scherzo-valse]

40代まで公務員やっていた音楽家

しかし、それ以外のシャブリエの作品と言われると、ほとんど思いつきません。

もちろん、こういうタイプの作曲家は他にもいて、それを世の人は「一発屋」と呼んだりするのですが、考えても見てください、後世に一つでも残る作品を書ければそれは凄いことなのです。

さらに、シャブリエという人は、才能が枯渇してこれ一曲だけに留まったのではなくて、そもそもが音楽家として活動した期間がとても短かったのです。と言うのも、彼は音楽的才能に恵まれながらも音楽だけで食っていくことには自信が持てず、父親の勧めによってパリで法律を学び、内務省勤務の公務員として人生の大半を過ごしたのです。

そして、そんな公務員生活にさようならをして、何とか音楽だけで食っていく決意をした時には40才になっていたのです。さらに、そうやって決意した音楽家生活も54才という若さで世を去ったために、その活動期間はわずか14年しかなかったのです。

大体が、音楽で食っていく自信がないので手堅く公務員生活を送りながら、その余暇で音楽の活動をしていたというような性格の人間は、どう考えても芸術活動にむくとは思えないのです。クラシック音楽の作曲家のバイオグラフィを眺めてみれば、それは見事なまでに「人格破綻者」の群れです。いや、まだ「人格破綻者」で留まっていればまだましな方で、酷いのになると「人非人(ドビュッシー)」や「極悪人(ワーグナー)」なども数多く見いだすことが出来るのです。

ですから、どう考えても芸術家には向かない堅実な性格でありながら、それでも後世に残るような作品を残したシャブリエという人は、本当に優れた音楽的才能に恵まれていたのでしょう。ただし、音楽家としての活動は晩年の10年あまりだったので、残された作品が多くないのが「狂詩曲スペイン」だけの作曲家と誤解される原因となってしまったようです。

彼は当時の作曲家の常として、金になるオペラやオペレッタをそれなりに残していますし、管弦楽曲でも「狂詩曲スペイン」だけでなく「楽しい行進曲」「田園組曲」なども残しています。

ちなみに、ここで紹介している「田園組曲」は原曲はピアノ曲だったものを管弦楽要に編曲したもののようです。

明るく弾むような音楽と、耳なじみみの良い旋律はいかにもシャブリエらしい音楽と言えます。

田園組曲

- 牧歌

- 村の踊り

- 森の中で

- スケルツォ・ヴァルス

暖かくて気持ちが落ちつくような音楽

はてさて、今の時代に「エドゥアルド・リンデンバーグ」という名前を聞いて何か具体的なイメージを描ける人ってどれくらいいるのでしょうか。私の場合は、完璧に「Who are You?」でした。そして、こういうサイトを長くやっていて「有り難い」のは、聞いて終わりであれば「Who are You?」ですむのですが、何かを書かなければいけないという「枷」をはめられていますから、何とかして調べてみると言うことになります。

おかげで、得たものも大きかったんだなあ・・・と、遠くを見つめる私であります・・・。(^^;

と言うことで、調べて分かったことは以下の通りです。

エドゥアルド・リンデンバーグは1908に今のルーマニアで生まれ1973にフランスのパリでなくなっています。

指揮の基本はヘルマン・シェルヘンに師事したようで、その後、指揮活動と同時に教育活動も行い、あの爆裂指揮者と誤解されることの多いコンスタンティン・シルヴェストリとは教師仲間だったようです。

そして、戦後は活動の拠点をパリに移し、モノラル期にはパリ音楽院管弦楽団やフランス放送国立管弦楽団、コンセール・パドルー管弦楽団を指揮していたようです。

さらに、このパリでも教育活動は続けていたようで、小澤征爾もこのリンデンバーグに学んでいたようです。

芸風は、実際に聞いてもらえば分かると思うのですが、この時代の流れに沿った明晰な表現を基本としているのですがどこかほっこりとした雰囲気もあって、この時代のヨーロッパの地方都市にいそうな鷹揚な指揮者の一人という感じです。

つまりは、灰汁は強くはないけれども、暖かくて気持ちが落ちつくような音楽を安心して聞かせてくれる指揮者と言えるのでしょう。

そして、最近感じるのは、あまりにも多くの「オレが、オレが」という強い自己主張と、それを正当化するためのあれこれの言い訳に満ちた演奏を聞かされ続けてきたというか、自分でもそれがいいと思って聞き続けてきたと言うべきか、つまりはそう言う演奏に埋もれてきた後で60歳も超えてくると、なんだかこういう演奏に安心感を感じる自分に気づくのです。

さらに有り難いのは、彼の録音はステレオ初期にエラートの廉価盤としてそこそこでまわっていたようなので、300円均一の中古レコードのコーナーでそこそこ発見できることです。

まあ、活力溢れる若い人には物足りなさを感じるかもしれませんが、こんな世の中ですからこういうほっこりとした演奏もたまにはいいのではないでしょうか。

よせられたコメント

2022-03-10:コタロー

- エドゥアルド・リンデンベルグというと、1970年代の初めに廉価盤でブラームスの「交響曲第4番」を聴いてがっかりした記憶があります(失礼!)。

この曲のキモである弦楽器の響きが薄かったのが一因かもしれません。

実は台風の襲来中にもかかわらず買いに行ったもので、結果的に「労多くして功少なし」という感じでしたが、今となっては50年も前の思い出として、なにか懐かしいです。

それはともかく、シャブリエのこの曲を聴いてみると、なかなかエレガントな感じが音楽全体から感じられて良いと思います。レアな曲なので、今となっては貴重な音源ですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)