クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

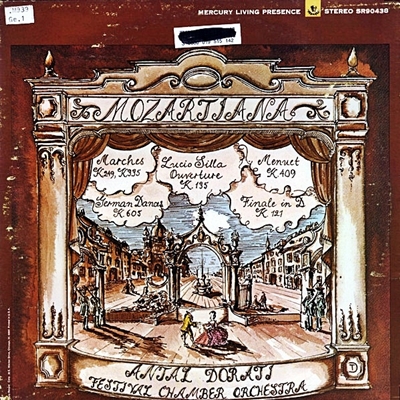

モーツァルト:2つの行進曲 ニ長調, K.335

アンタル・ドラティ指揮 フェスティヴァル室内管弦楽団1965年8月4日録音

Mozart:2 Marches, K.335/320a [1.No.1]

Mozart:2 Marches, K.335/320a [2.No.2. Maestoso assai]

モーツァルトを聴く上では決して見逃してはいけないジャンル

しかし、モーツァルトの生涯を俯瞰したときに、それは大きく3つの時期に区切られるようです。

まず最初は、ザルツブルグ時代の諸々の行事のために書かれた作品です。それは、簡素な楽器編成によって書かれた彼の少年期、青年期の作品です。

それに続く2つめのグループはバレエやオペラのために書かれた作品です。

そして、この分野に於いて最も重要なのが、彼がウィーンに移り住んでから書かれた有名な舞踏会場であるレドゥーテンザールの為に作曲された作品群です。レドゥーテンザールは皇帝主宰の舞踏会も行われる会場であり、それ故にモーツァルトが宮廷作曲家としての地位を得たために生まれたものでした。

それだけに、モーツァルトは小品であるにもかかわらず、そこには彼が持つあらゆる技術が駆使されていて、とりわけ精妙なオーケストラの響きには注目すべきものがあります。

それだけに、モーツァルトを聴く上では決して見逃してはいけないジャンルだと言えます。

モーツァルト:2つの行進曲 ニ長調, K.335

この2曲は、おそらくは「ポスト・ホルン・セレナード」のために書かれたものだと考えられています。

ザルツブルグでの宮仕えに心底ウンザリしていたモーツァルトは真剣にウィーンに活動の場を移すことを願っていました、彼は、その切実な思いを郵便馬車に託して作曲したのが「ポスト・ホルン・セレナード」だと考えられています。

それ故に、そこでは月並みな、なんの新しさもない語法で音楽を書き始め、それを次の瞬間には見事にパロディ化してザルツブルグでの生活の味気なさと意味のなさを茶化したのでした。

ですから、この二つの行進曲も月並みな宮廷風の華やかさで始まるのですが、それが一転してヴァイオリンの流れるような対位句を伴ったオーボエとホルンによってあっさりと忘れ去ってしまうのです。そして、第2曲では次々と新しい旋律を繰り出して聞き手を寛いだ楽しい雰囲気にしているのです。

もうザルツブルグはウンザリだというモーツァルトの切実な声をここから聞き取るのはそれほど難しいことではないのかもしれません。

優れた録音と整ったアンサンブルで聞く事が出来るというのは貴重な存在

フェスティヴァル室内管弦楽団と言うオケに関してはいろいろ調べたんですが、結局は正体は不明でした。ただし、基本的なレベルはよく分からないのですが、ドラティという人はどんなオケであってもそれなりのレベルの演奏に仕上げてしまうと言う技を持っています。

おそらく、この一連のモーツァルト演奏を聞いてもう少し「愉悦感」のようなものが欲しいと思う人もいるでしょう。とりわけ、行進曲や舞曲ならば、その整った佇まいと整然とした推進力に不満はないのですが、それが「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」のような作品になると、あまりにも整いすぎていて、それはそれで決して不満ではないのですが、もう少し愛想みたいなものがあってもいいのにななどと欲深いことを思ってしまいます。

ただし、行進曲や舞曲などに関しては録音そのものが非常に少ないですから、そう言う作品をこのような優れた録音と整ったアンサンブルで聞く事が出来るというのは貴重な存在です。だいたいが、そう言う作品を依頼されても、それを真面目に取り上げて録音しようなどという指揮者は殆どいないでしょう。

何といっても、そう言う小品をこういう形で録音するのは二流以下の指揮者の仕事であり、それなりのポジションを獲得している指揮者からしてみれば、いくら頑張って優れた演奏に仕上げても、それは決して自分のプラス評価につながらないからです。いや、つながらないどころか、下手をすれば「金目当てで下らない仕事を引き受けやがって」と陰口を言われかねません。

それだけに、ドラティのようにこういう小品であっても真面目に取り組んでくれることで、例えば最晩年に書かれた舞曲が持つ豊かで精妙なオーケストレーションの素晴らしさを教えてもらうことが出来るのです。

そして、ザスロー先生も、モーツァルトを知るためには是非とも聞く必要のある音だと述べているのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)