クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ドビュッシー:交響組曲「春」

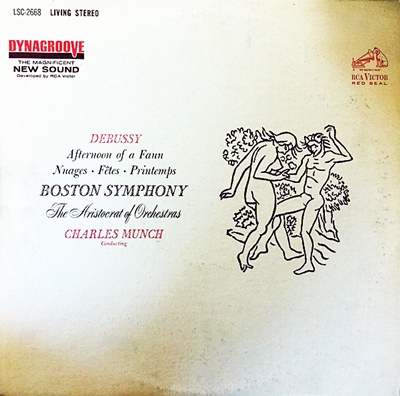

シャルル・ミュンシュ指揮:ボストン交響楽団 1962年3月13日録音

Debussy:Printemps [1.Tres modere]

Debussy:Printemps [2.Moderato]

ローマ大賞の留学作品だったのですが・・・。

しかし、ドビュッシーにとって、そのローマでの留学生活はウンザリするものだったようです。本質的にボヘミヤン(有り体に言えば人でなし)だったドビュッシーにとって、ローマに満ちていたアカデミズムな空気は耐えがたいものであり、それから逃れるために留学中もたびたびパリに舞い戻り、さらには留学もわずか2年で打ち切ってしまいます。

しかし、そんな環境のもとでも彼は頑張って留学作品として「ジュレーマ」「春」「選ばれた乙女」「ピアノと管弦楽のために幻想曲」の4曲を書き上げます。しかし、後者の2曲は留学を切り上げてパリに戻ってから作品ですし、「ジュレーマ」は失われてしまっているので、実質的にローーマ時代の作品として残っているのはこの交響組曲「春」だけです。

ところが、この交響組曲「春」は「管弦楽組曲には相応しくない嬰ヘ長調で書かれている」とか「漠然とした印象主義」という酷評を受けて芸術院に受け取りを拒否されてしまいます。

つまりは、ドビュッシーはそのスタート・ラインからして古いアカデミズムは遠く隔たった場所にいたのです。

なお、この作品はタイトルが「春」となっていることから窺えるように、ボッティチェリの「プリマヴェーラ」から霊感を受けて作曲されたと言われています。

ドビュッシーはこの作品について「苦しげに誕生し、しだいに花咲き、歓喜に達する自然の姿を描こうとした」と述べています。

ドビュッシーは自分の作品についてこのような「文学的解釈」を多く残しているのですが、それは決してそれらの作品が「標題音楽」だというわけではありません。そうではなくて、そう言う文学的なイメージのようなものを音楽として表現したのであり、それ故に芸術院のアカデミズムからすれば「漠然とした印象主義」と受け取られてしまったのです。

なお、この作品は最初は管弦楽と合唱を含む作品だったのですが、その楽譜は印刷会社の火事によって失われてしまいます。

そして、その後、この作品は放置されていたのですが、四半世紀後に合唱部分も管弦楽に取りこんだ形でオーケストレーションが手直しをされて、1913年に漸く初演されました。

面白いのは、そのオーケストレーションを実際に行ったのはドビュッシーの熱心な擁護者だったアンリ・ビュッセルだったと言うことです。もちろん、そのオーケストレーションはドビュッシーの指示に基づいたものだったのですが、思わずそれくらいは自分でやれよ!と言いたくなってしまうのですが、それもまたドビュッシーなのでしょう。

特殊な印象と光とをめぐってのこの言葉を含む全てを問題としている

ドビュッシーほど自分の作品についてあれこれ言葉で語っている作曲家は珍しいでしょう。

この夜想曲に関しても概ね以下のような言葉を残しています。

夜想曲というタイトルは音楽のスタイルではなくてより一般的なものとして受け取って欲しい。それは、特殊な印象と光とをめぐってのこの言葉を含む全てを問題としている。

「雲」は空の不易の姿であり、やんわりとした白みを帯びた灰色の苦悩の中に消えていく雲のゆっくりとしたわびしげな動きが見える。

「祭」は出し抜けに光が眩しく差しこんでくる踊るような動き、リズムであり、祭を横切りその中に溶け込んでいく行列のエピソードである。

「シレーヌ(海の魔女)」は海とその数え切れないリズムであり、月の光に映える銀色の波の間に魔女たちの歌がさだめいて横切っていくのが聞こえる

まあ、ざっとこんな感じです。

そして、こういうドビュッシーの言葉を聞くと、何故に彼の音楽が「印象派」と呼ばれたのかが何となく分かるような気がします。そして、その「印象派」という言葉が絵画と同じように、最初は否定的な意味で使われたものが、彼らの新しい試みが評価されるにつれて、それは新しい時代を象徴するムーブメントとしての積極な意味を持つようになっていったのです。

なお、最後の「シレーヌ」は女声合唱が「a」だけのヴォカリーズで歌います。

ホルストの惑星の最後も同様ですが、こういうのって演奏する側からすれば非常にコストパフォーマンスが悪いのですね。そのためか、初演の時は「雲」と「祭」の2曲だけが演奏されました。女声合唱を加えた全曲初演はその翌年という変則的な過怠になっています。

現実の世界に引きずり出している

ドビュッシーがストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」を高く評価したというのは有名な話です。彼は、おぼろげな光の中に消えていく人形の姿に、自分が目指している音楽との共通点を見いだしたのでしょう。

もっとも、ストラヴィンスキーにとってはそんな事はどうでもいい話であって、彼は彼の道を歩むことで「春の祭典」を発表し、そんなドビュッシーの思いなどは木っ端微塵に打ち砕いてしまいました。

そして、私がどうにもドビュッシーが苦手だと思う理由は、まさにこのエピソードに表れているような気がします。

おそらく、ドビュッシーの音の世界というのは「あの世」でもなく「この世」でもない、その間に存在するかのしれない「あわいの世界」のような気がするのです。おそらく、彼がペトルーシュカに見いだしたのも死でもなく生でもない、そのはかなげに消えていく「あわい」の世界だったのでしょう。

しかし、その「あわい」の世界が持つ曖昧さというか茫洋感というか、そう言うものがどうにも生理的に受け付けないのです。

ところが、面白いことに、このミンシュの手になるドビュッシーは明確に「あわいの世界」にたたずむドビュッシーを「この世の世界」に引き戻しています。

考えてみれば、ミンシュという人はフランスとドイツという二つの現実の「あわい」に生きた人でした。そんな「あわい」に生きたミンシュが、ドビュッシーの音楽をドイツ的な現実の世界に引きずり出しているのです。

おそらく、ドビュッシーに「あわい」の世界を愛する人にとってはこれはかなり我慢の出来ない演奏でしょう。それは、決して否定しません。

しかし、まさにその様な「あわい」の世界に戸惑うものにとっては、これはこれで十分に「あり」かなと思える演奏なのです。

よせられたコメント

2021-07-17:ふっちゃん

- 若きドビュッシーのロマンチックな管弦楽曲はとても新鮮でした

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)