クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

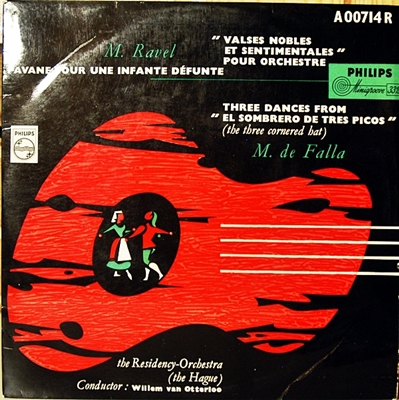

ラヴェル:高雅で感傷的なワルツ

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1954年4月1日~2日録音

Ravel:Valses nobles et sentimentales [1.Modere]

Ravel:Valses nobles et sentimentales [2.Assez lent]

Ravel:Valses nobles et sentimentales [3.Modere]

Ravel:Valses nobles et sentimentales [4.Assez anime]

Ravel:Valses nobles et sentimentales [5.Presque lent]

Ravel:Valses nobles et sentimentales [6.Assez vif]

Ravel:Valses nobles et sentimentales [7.Moins vif]

Ravel:Valses nobles et sentimentales [8.Epilogue: Lent]

シューベルトをイメージしたようです

オーケストラ用に編曲してバレエ曲に仕立てたときも「王政復古期、男心をまどわせる美女の客間」という設定を与えているように、この作品は一見すると回顧趣味に彩られているように見えます。

しかし、回顧趣味に見えるのは表面だけの話で、実際の「音」を耳にすると、その響きという点では実に斬新です。

私は和声の難しいことは分かりませんが、ラヴェルの商標とまで言われた長7度の幻想的な響きがあちこちで聞かれますし、「寒そうに肩をすぼめた羞恥心」と言われた2度の響きもあちこちに散りばめられています。

そこへ、中庸の速さで・・・なんて注意書きをされたりしているので、何だか曲によっては単調な音楽のように聞こえたりします。そう言えば、コルトーがこの作品について「レントラーの連続」と評した事にも納得がいくします。

個人的にはいささか取っつきにくさを感じる作品ではあります。

なお、この作品は8つの曲で構成されているのですが、それぞれが連続して切れ目なしに演奏されます。ただし、個々の曲の性格ははっきりしているので、連続した一つの曲のように聞こえることはありません。

- Modere - tres franc(中庸の速さで)

- Assez lent - avec une expression intense(十分緩やかに)

- Modere(中庸の速さで)

- Assez anime(十分に生き生きと)

- Presque lent - dans un sentiment intime(ほとんど緩やかに)

- Vif(十分活発に)

- Moins vif(活発さを感じて)

- Epilogue - lent(エピローグ 緩やかに)

ほの暗くはあっても地味ではない

オッテルローという指揮者の守備範囲の広さを感じさせる録音と言えるでしょうか。もちろん、メンゲルベルク(ボレロ)やフルトヴェングラー(スペイン狂詩曲)も調べてみればラヴェルの録音はあるようですが、極めてレアです。クナッパーツブッシュなんかは皆無ではないでしょうか。

しかし、ベイヌムなんかもそれなりにラヴェル作品は録音していますから、この世代としては当然なのかもしれません。

ただし、面白いのは、このオッテルローのラヴェル演奏は、まあ、取りあえずフランス音楽も守備範囲に入れておきましょうか、みたいな安易なものではなくて、オッテルローならではの考え抜かれた演奏になっていると言うことです。

その特徴を一言で言えば「ほの暗い」です。

当然の事ながら、ラヴェルの管弦楽作品はその華麗さにこそ値打ちがあるのですから、それを「ほの暗く」演奏するというのは随分かわったアプローチです。そして、その変わったアプローチをハーグ・レジデンティ管弦楽団という「田舎オケ」の地味な響きに帰結する人が多いのですが、オッテルローの録音をある程度まとめて聞いてみると、事はそれほど簡単ではないことに気づかされてきます。

まず、始めに確認しておかなければならないのは、ハーグ・レジデンティ管弦楽団の機能についてです。

一般的には、オランダと言えばコンセルトヘボウであり、それ以外のオケは二流と思われるのが通り相場です。しかし、この時代のハーグ・レジデンティ管弦楽団とコンセルトヘボウを冷静に比較してみると、その力量には大きな差があるようには思えません。人によってはそのアンサンブルに緩さを指摘する人もいるのですが、それは「思いこみ」が先立っているのではないでしょうか。

率直に言って、50年代のオケとしてはハーグ・レジデンティ管弦楽団はかなり高いレベルを持ったオケに育っているという「事実」は直視する必要はあるでしょう。

そして、その背景にあるのは、オケをパートごとに分けてまで徹底的にリハーサルを繰り返したオッテルローの「怖さ」があります。彼が行うリハーサルはほとんどの場合友好的な雰囲気とはかけ離れたものだったのですが、その耳の良さは際だっていて、それを否定できる楽団員はいるはずもなくて、結果的には彼に従うしかなかったようです。

つまりは、オーケストラ・トレーナーとしては一流の能力を持っていたのです。

ですから、彼が1949年にハーグ・レジデンティ管弦楽団の首席指揮者(後には音楽監督)に就任すると、オケの技量は急激に向上していったのです。

そして、もっとも注目しなければいけないのは、彼はアンサンブルを整えることは当然として、徹底的に配慮を払ったのは「音色」だったと言うことです。そして、その音色に対する要求は徹底していて、楽団員は苦闘を強いられたようです。そして、指揮者であると同時に優れた作曲家でもあったオッテルローは、その能力も生かしてそれぞれの作品に相応しい音色を要求したようなのです。

ですから、このほの暗いラヴェルは間違いなく確信犯です。

そして、それゆえにこの演奏を「地味」な演奏と片付け、さらには指揮者であるオッテルローを「地味な指揮者」と判断すれば、本質を大きく見誤ることになります。

もちろん、これがラヴェルの一般的な解釈になるとは思いません。しかし、そのよく考え抜かれ、練り上げられた響きとして、そのほの暗さは受け取るべき必要はあるのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)