クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

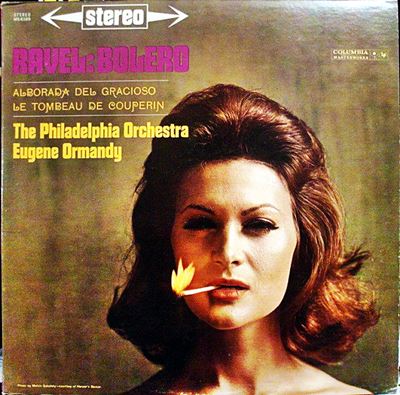

ラヴェル:ボレロ

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1960年3月19日録音

Ravel:Bolero

変奏曲形式への挑戦

そして、これによって、一部のクラシック音楽ファンしか知らなかったボレロの認知度は一気に上がり、同時にモダン・バレエの凄さも一般に認知されました。

さて、この作品なのですが、もとはコンサート用の音楽としてではなく舞踏音楽として作曲されました。ですから、ジョルジュ・ドンの悪魔的なまでのダンスとセットで広く世に知れ渡ったのは幸運でした。なにしろ、この作品を肝心のダンスは抜きにして音楽だけで聞かせるとなると、これはもう、演奏するオケのメンバーにとってはかなりのプレッシャーとなります。

嘘かホントか知りませんが、あのウィーンフィルがスペインでの演奏旅行でこの作品を取り上げて、ものの見事にソロパートをとちってぶちこわしたそうです。スペイン人にとっては「我らが曲」と思っている作品ですから、終演後は「帰れ」コールがわき上がって大変なことになったそうです。まあ、実力低下著しい昨今のウィーンフィルだけに、十分納得のいく話です。

この作品は一見するとととてつもなく単純な構造となっていますし、じっくり見てもやはり単純です。

1. 最初から最後まで小太鼓が同じリズムをたたき続ける。

2. 最初から最後まで少しずつレッシェンドしていくのみ。

3. メロディは2つのパターンのみ

しかし、そんな「単純」さだけで一つの作品として成り立つわけがないのであって、その裏に、「変奏」という「種と仕掛け」があるのではないかとユング君は考えています。変奏曲というのは一般的にはテーマを提示して、それを様々な技巧を凝らして変形させながら、最後は一段高い次元で最初のテーマを再現させるというのが基本です。

そう言う正統的な捉え方をすれば、同じテーマが延々と繰り返されるボレロはとうていその範疇には入りません。

でも、変奏という形式を幅広くとらえれば、「音色と音量による変奏曲形式」と見れなくもありません。

と言うか、まったく同じテーマを繰り返しながら、音色と音量の変化だけで一つの作品として成立させることができるかというチャレンジの作品ではないかと思うのです。

ショスタの7番でもこれと同じ手法が用いられていますが、しかしあれは全体の一部分として機能しているのであって、あのボレロ的部分だけを取り出したのでは作品にはなりません。

人によっては、このボレロを中身のない外面的効果だけの作品だと批判する人もいます。

名前はあげませんが、とある外来オケの指揮者がスポンサーからアンコールにボレロを所望されたところ、「あんな中身のない音楽はごめんだ!」と断ったことがありました。

それを聞いた某評論家が、「何という立派な態度だ!」と絶賛をした文章をレコ芸に寄せていました。

でも、私は、この作品を変奏曲形式に対する一つのチャレンジだととらえれば実に立派な作品だと思います。

確かにベートーベンなんかとは対極に位置する作品でしょうが、物事は徹すると意外と尊敬に値します。

オーケストラの機能性を極限まで追求するラヴェル作品は、このコンビにとっては相性がいいようです。

吉田秀和氏がラヴェルの音楽をあまり評価していなかったという話を聞いたことがあります。

ラヴェルと言えば真っ先に思い浮かぶのは「スイスの時計職人」という言葉です。彼の作品は、例えばピアノ曲であれば、極限まで進歩したコンサート・グランドの全ての機能を使い切った音楽を指向していましたし、管弦楽曲であれば、その可能性の全てを追求したかのような多彩で繊細な、そして時にはこの上もなく豊麗な響きを追求しました。

音楽というものは「言葉が尽きたところから始まる」と言った人がいました。それは言葉では表現できない人間の感情や思念を音に託したものが音楽だと言うことになります。

この言い方になぞらえるならば、ラヴェルの音楽というのは極めて豪奢な入れ物であるにもかかわらず、その中には「魂」というものが入っていないかのように見えると言うことです。

そして、こういう言い方をすると吉田秀和氏に対して不遜な物言いになることは承知しているのですが、そう言う音楽を評価しようとしなかった価値判断の根底には、彼らが生きた時代の「教養主義」的な価値観が根を張っていたのだろうなと思ってしまいます。

おそらく、ラヴェルは疑いもなく「時計職人」でした。

時計にとって重要なことは「正確に時を刻む」事であって、そしてその機能を極限まで実現するために微細な部品をこの上もなく機能的に、そして精緻に組み上げる必要があります。そして、その様にして組み上げられた機械式の時計はラヴェルの音楽と相似形です。

そして、そのような「時計」が時として「魂」を宿したものであるかのように見えるのと同様に、精緻で華麗なピアノの技法や管弦楽法によって仕上げられたラヴェルの音楽にも「魂」が宿ったかのように見えるときがあるのです。

しかし、そのためには、演奏する側には最初から「精神性」などと言うものは無視する「勇気」が必要です。

重要なことは「精神性」などと言う曖昧な者ではなくて、職人ラヴェルが仕上げた精緻な音楽をあるがまに精緻に表現しつくす「腕」と「忍耐」なのです。

そう考えれば、このオーマンディとフィラデルフィア管による演奏は、そう言うスタイルに徹した典型的な演奏であるかのように見えます。

ただし、そのスタイルは、精緻さに焦点をあてたアンセルメとスイス・ロマンド管の演奏とは異なった方向性でラヴェルの要求に応えようとしていることは見ておく必要があります。

1958年に録音された「道化師の朝の歌」ではアンセルメを思わせるようなエッジの立ったシャープな音づくりへの指向が聞き取れます。同じ年に録音された「クープランの墓」も第1次大戦で亡くなった友人たちへのレクイエムという性質を持った作品ですから、それほどゴージャスに鳴らすのは控えているように聞こえます。

しかし、60年代以降に録音された作品はフィラデルフィア管の機能をフルに発揮して、極めて華麗で豊満な響きでラヴェルの要求に応えようとしています。

60年に録音された「ボレロ」ではオケの個々のプレーヤーの名人芸が光りますし、63年録音の「ラ・ヴァルス」では滅びに向かう退廃性と、最後には玉と砕け散る「滅び行くものの華麗なまでの美しさ」を表現しつくしています。それは、同じ年に録音した「スペイン狂詩曲」では、より健康的な華やかさとして表現されています。

もう一つ同じ年に録音された「亡き王女のためのパヴァーヌでは、聞き手はその作品に相応しい官能性に身をゆだねることが出来ます。

そう言う「精神性」などと言うものとは全く無縁の地点で、オーケストラの持つ機能性を極限まで発揮することが要求されるラヴェルのような作品は、このコンビにとって極めて相性がいい様に見えます。

クラシック音楽のコンサートというものは、「芸術」と「興行」という二律背反する要素を常にはらんでいます。

しかしながら、「芸」を伴わない「芸術」を聞かされるくらいならば、こういう「興行」に徹した「芸」を聞かせてくれる方がはるかにましです。

明治時代の職人達が作りあげた工芸品の多くは今では再現不可能なほどに精緻なものが多いと聞きます。そして、自己満足にしか過ぎない現在の「芸術品」の多くはそういう精緻に仕上げられた「工芸品」の足元にも及ばないのです。

ですから、こういう作品と演奏に対して中味がスカスカの外面的効果だけを狙ったものだという批判はそれなりの正当性を持ったとしても、ラヴェルにしてもオーマンディにしても、そんな事は最初から知ったことではないのです。

不思議な話ですが、そう言うことに徹しているが故に、音楽とはどういうものかをじっくりと見直す良い切っ掛けになるのではないでしょうか。

よせられたコメント

2020-03-26:備前屋の旦那

- 私の様な年寄りは、ふと安易に「吉田秀和は」なんてえフレーズを読むと、吉田秀和がどれほど碩学であろうと、どれほど権威者であろうと、彼の「感想」は彼自身にとってしか価値が無い、いや、その曲を聴いたことの無い人間に対しては悪影響を与え得る文章では無いかと強い不安を感じるのです。

音楽に対する評価は、例えば和声法がこうだとか、或いはこのテンポでは間延びするのではないかとかいった技術的な論評であれば大変結構で、是非読んでみたいものなのですが、自分の「主観的感想」に過ぎない物を随筆や評論に書く、その曲を聞いた事の無い人間に読ませる、あまり良い事には思えません。

万が一それを読んだ人間が「権威者がこういっているんだからこう感じなければ」とか「あの碩学の人間が酷評しているから聞くのはやめよう」と感じてしまえば最後、その人間の主観を捻じ曲げてしまう事になりかねない、そう私は愚考するのです。

私の様な無名で影響力の無いどうでもよい老人の感想ならいざしらず、この国の「評論家」がどれだけ悪影響を及ぼす可能性が有るかを考えると、いささか陰鬱な気持ちになります。

音楽は、主観的なものです、勿論その「主観」を引き出すためのテクニックが「作曲法」であったり「和声法」であったりするのですが、聞く側の人間としては、最終的には自分で聞いて見なけりゃわからないのでなないでしょうか?。

前置きが長くなり過ぎましたが、ラヴェルという作曲家はモダンバレエ中心の作曲家で、その中でもボレロは音楽がどれだけ踊りを強調出来るかに挑んだ風が有り、しかも「盛り上がる」までに時間が掛かるというマニアックな構成の曲なので、踊り抜きで聴くとなれば気が短い人はそれまでに「あ~飽きた」となってしまうかも知れません(実際、知人にそういう人間がいました)。

チャイコフスキーの三大バレエ音楽を除けば、クラシックとして演奏会で上演されるバレエ音楽が少ない事を考えれば、世界的には十分評価はされていると思いますが、マニアックな事は確かでしょう。(昨今はクラシックを聞く事自体が多分にマニアックな趣味では有りますが)

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)