クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シベリウス:交響詩「タピオラ」 Op. 112

ロベルト・カヤヌス指揮 ロンドン交響楽団 1932年6月29日&30日録音

Sibelius:Tapiola, Op. 112

シベリウスの交響曲第8番・・・???

「交響曲第8番は括弧つきでの話だが何度も“完成”した。燃やしたことも1度ある」

しかし、反語的な言い方になりますが、私たちはシベリウスの生前にすでに第8交響曲を持っていたという人もいます。

それは、この最後の交響詩「タピオラ」を第8交響曲に見立ててもいいだろうという主張です。

実は、シベリウスは第7交響曲を最初は「交響詩」として発表する予定でした。実際、初演の時には『交響的幻想曲』として演奏され、出版の時に第7番の交響曲とされました。単一楽章と言う、ある意味では交響曲仲間の「鬼子」のような存在であっても作曲家が最終的に「交響曲」と位置づけたのですから、規模でも、その構成の緻密さにおいても譲ることのないこの交響詩「タピオラ」を第8番の交響曲と見立てたとしてもそれほどのお叱りは出ないだろう・・・と言うわけです。

ちなみに、「タピオラ」とは、森の神「タピオ」の領土という意味です。

ただし、カレワラでは、この森の神は決して姿は表さず、ただ祈りや呼びかけの中にその名が出てくるだけの存在です。

その意味では、この交響詩はそれ以外のカレワラを題材にした作品のような物語性はなく、ただフィンランドの深い森を抽象的、象徴的に描き出した作品だといえます。

冒頭の単純なモチーフが音程を変えて執拗に繰り返される中で、知らず知らず引き込まれていくあの世ともこの世とも思えぬ雰囲気が、実にシベリウスの最後の作品にピッタリです。

あらゆるシベリウス演奏の「原点(origin)」とも言うべき存在

今さらこんな古い時代の録音なんか止しにしてくれ!という言葉が聞こえてきそうです。

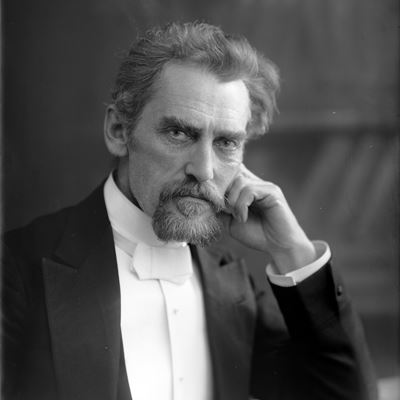

おまけに指揮者がロベルト・カヤヌスです。

まさに、それって誰?と言う人も多いのではないでしょうか。

しかし、あらゆるシベリウス演奏はここから始まります。それは「スタンダード」などというものではなく、それ以上の「原点(origin)」とも言うべき存在なのです。

それにしてもカヤヌスは1856年生まれですから、それはもう伝説を通りこして神話のような時代の存在です。フルトヴェングラーは1886年生まれですから30歳以上も年長であり、あのトスカニーニでさえ1867年生まれですから10歳以上も年長なのです。

調べてみれば、アルトゥール・ニキシュが1855年生まれですから、まさにそう言う存在と同世代の指揮者なのです。

そう考えれば、そう言う神話時代の指揮者の演奏がこのクオリティで残ったのは「奇蹟」のようなものだといえます。

この一連のシベリウスの録音はフィンランド政府の依頼によって行われ、それを引き受けたのがEMIの若き音楽プロデューサーだったウォルター・レッグでした。そして、指揮を引き受けたのがフィンランド音楽の守護者とも言うべきロベルト・カヤヌスだったのです。

すでに70代の半ばをむかえていたカヤヌスにとっては骨の折れる仕事だったのでしょうが、「国家プロジェクト」とも言うべきシベリウス録音であればその労を厭わなかったのでしょう。

彼は1930年の5月に1番と2番を録音し、そして、しばらく時間を空けて1932年6月に3番と5番を録音するのですが、その翌年にカヤヌスがこの世を去ってしまって全曲録音は幻となってしまいました。

もちろん、別の指揮者を呼んできて残りの3曲を録音することも可能だったのでしょうが、残されたカヤヌスの演奏を聞けば、それはカヤヌス以外には完成させることが出来ないものだったことを納得させられます。

このカヤヌスの演奏を聞いていてふと思い出したのが、ルノワールの逸話でした。

ルノワールは大変な贅沢好きだったとして知られているのですが、良く話を聞いてみるとその「贅沢」とは金銭的に高価なものを好んだというのではなくて、人が時間と手間をかけてじっくりと作りし出したものしか身の回りに置きたくなかったというのが本当のところだったようです。彼は、どれほど小綺麗に仕上がっていようとも、工業的に生産されたものはすべて拒否したのです。

その一番いい例が肉料理だったようで、彼はガスの火とフライパンで効率的に調理された肉料理は一切拒否しました。

ルノワールにとって肉料理とは薪や炭を使って職人がじっくりと手間と時間をかけて焼き上げたものだけが、その名に値したのです。

そして、ここで聞くことのできるカヤヌスのシベリウスもまた、まさに薪や炭を使って、十分すぎるほどに手間と時間をかけて焼き上げたような音楽なのです。

そこでは、ホンのちょっとしたフレーズに至るまで、その歌わせ方やテンポの設定を考え抜いているのがよく分かります。

それは、職人が火加減をコントロールしながら肉の向きをあれこれ変えることによって最高の焼き加減になるように腕を振るっている姿とだぶります。

そして、その様な最高の職人の手によってシベリウスの録音が世界に発信されたことは、シベリウスにとってはこの上もない幸運でした。

何故ならば、これほどまでにすぐれた「origin」をもった作曲家は他には存在しないからです。

ですから、どれほど古い録音であっても、シベリウスを愛するものであるならば、これは聞かなければいけない「義務」があるのです。

ただ残念なのが、繰り返しになりますが、返す返すも全集として完成させる時間を神がカヤヌスに与えなかったことです。録音的にもわずか2年ですが30年に録音された1番、2番と32年に録音された3番と5番とではかなりクオリティの差があります。よりすぐれた録音クオリティで4番や7番が残されていればと夢想するのですが、それもまた詮無きことです。

なお、この一連の録音に関しては、当初は「交響楽団」としか記されていませんでした。やがて、3番と5番に関しては「ロンドン交響楽団」による演奏であることが分かってきたので、1番と2番も同様かと考えられてきました。しかし、最近は1番と2番に関しては「ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団」による演奏だと考えられるようになってきました。

しかし、実際はどうだったのかは依然として「藪の中」です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)