クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

チャイコフスキー:イタリア奇想曲 Op.45

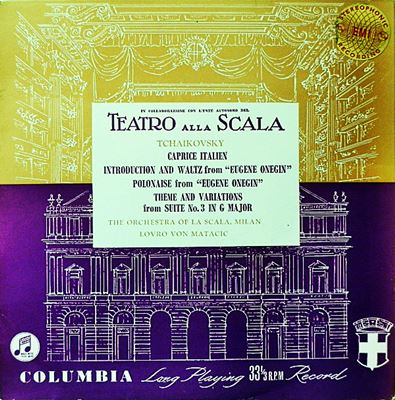

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 ミラノ・スカラ座管弦楽団 1960年9月録音

Tchaikovsky:Caprice Italien, Op. 45

気力・体力ともに充実した時期の作品

作品は、通して演奏されるのですが、細かく見ていくと5つの部分に分かれます。

<第1部:アンダンテ・ウン。ポーコ・ルパート>

冒頭のトランペットのファンファーレが印象的です。この旋律は、チャイコフスキーがローマに滞在しているときに聞こえてきた騎兵隊のラッパの響きに由来していると言われています。やがて、イタリア民謡「美しい娘さん」の旋律もあらわれて、イタリアの南国的情緒が大きなクライマックスを迎えます。

<第2部:アレグロ・モデラート>

音楽は4拍子になって優美な雰囲気に変わります。ここは、結構しつこく強弱記号が書き込まれていて、それをどのように受け取ってどのように扱うのかは指揮者によってかなり差が出る場面でもあります。

音楽は、再び第1部の旋律が登場して第3部へと引き継がれます。

<第3部:プレスト>

管楽器がメインとなって印象的なタランテランの旋律を歌います。タランテランとはナポリ発祥の舞曲で、ここで音楽はまた6拍子に戻り快活に踊り出します。

<第4部:アレグロ・モデラート>

音楽3拍子になって落ち着きを取り戻し、第1部の民謡の旋律が重厚な響きで荘重に歌い上げられます。

<第5部:プレスト>

音楽は再び6拍子に戻って第3部のタランテランのの旋律が帰ってきます。ピアニシモで始まった音楽は次第に力をしていきクライマックスを迎えます。そして、その後に短い経過句を経て音楽は2拍子になって怒濤の終結に突き進んでいきます。

と言うことで、非常に分かりやすい構成、華やかなオーケストレーション、そして何よりも魅力的で美しい旋律が散りばめられているので、初演の時から絶賛されました。

なお、この作品はイタリア旅行の時に着想され、そのスケッチをもとに帰国後に完成されています。イタリア旅行の時のチャイコフスキーはそのあまりの刺激と魅力で舞い上がっていて、父の訃報に接しても帰国せず葬儀にも参加しないほどだったので、それはきわめて賢明な判断だったと言えます。

深い情感に満ちた音楽

マタチッチという人は決して器用な指揮者ではなかったと思うのですが、その内面には確固とした「自分の音楽」を持った指揮者だったようです。

今回聞いてみたのはチャイコフスキーの交響曲5番とイタリア奇想曲です。

イタリア奇想曲の方はオケが「ミラノ・イタリア放送交響楽団」という生粋のイタリアのオケであるにもかかわらず、そこにはイタリアらしい明るい陽光も、心地よく吹き渡る乾いた空気は何処を探しても見つかりません。それどころか、聞こえてくるのはロシアの大地を思わせるようなどんよりとたれ込めた曇り空と湿り気を帯びた冷たい風です。

イタリアのオケがよくぞ文句も言わずにこの指揮にしたがったものだと思うのですが、マタチッチにとってはチャイコフスキーのスコアから感じとった音楽はまさにその様な世界だったのでしょう。

そう言えば、60年代にはいるとマタチッチは何処のオケからもお呼びがかからなくなり、「ただでもいいから振らせてくれ」と頭を下げて頼みまわっていたという話も伝えられています。それは彼の指揮技術の拙劣さだけでなく、彼が求めようとした音楽の姿が60年代の聴衆にとっても「時代後れ」のものだと感じられるようになってしまったからでしょう。

しかし、時代が変われば価値観も変わります。

カラヤンや若いバーンスタインに代表されるようなスタイリッシュで華やかな音楽が持て囃される時代を通り過ぎてくると、今度はこのようなマタチッチのような深い情感に満ちた音楽の良さに目が向くようになります。

交響曲の5番もそうです。

こちらはオケがチェコ・フィルなのですが、さぞやフラストレーションがたまっただろうなと想像されるような音楽です。

テンポ設定はイタリア奇想曲と同じように遅めなのですが、ある意味ではこの作品の持ち味とも言うべき「華やかな演奏効果」を徹底的に排除しているかのように聞こえるのです。

この交響曲に対して「効果につぐ効果」だと酷評したのはブラームスでしたが、それではその「効果につぐ効果」を徹底的に排除してみればどんな音楽が立ちあらわれてくるのかを聞き手に教えてくれるのがこのマタチッチの演奏です。

そこから聞こえてくるのは不思議な「浮遊感」のようなものです。オケにしてみればさぞやフラストレーションがたまったかと思うわれるのですが、スコアから読み取った己の世界を頑固に貫き通すのがマタチッチでした。

しかし、指揮技術と言うことに関しては問題の多い人でしたから、オケのバランス等がコントロールしきれていない部分が散見されます。

普通ならば録り直しと言うことになるのでしょうが、マタチッチ自身がそう言うことは「些細」な事と判断したのか、それともオケや録音陣がウンザリしてしまったのか真実はどちらだったのかは分かりませんが、まるでライブ録音だったかのように放置されています。

おそらくは両者の思いが上手い具合に一致したのでしょう。(^^;

おそらく、これははじめてこの作品を聞くには相応しい録音ではありませんが、散々この作品を聞いてきた人にとっては実に面白く聞ける演奏であることは保証できます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)