クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ウェーバー:舞踏への勧誘 op.65

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年12月録音

Weber:Invitation to the dance, Op.65

原曲はピアノ曲です

「舞踏への招待と言うとオーケストラ曲じゃなかったの?とお思いになるかもしれません。今日ではそちらの方が有名ですから。

しかし、原曲はこちらの方、つまりピアノ曲だったのです。そして、今ではそちらの方が有名になってしまっているオーケストラ番はベルリオーズによる編曲版です。自分が編曲したものならいざ知らず、他人が勝手に編曲した方のバージョンが有名になると言うのではウェーバーも苦笑いしているかもしれません。」

うーん、これは全くの勘違いでした。

ベルリオーズはウェーバーのことを大変尊敬していたらしいのです。そして、その尊敬の念があったがゆえに、ベルリオーズの尽力で「魔弾の射手」がパリで上演されることになりました。

ところが、当時のパリではオペラにバレエを入れるのが習慣となっていたのですが、「魔弾の射手」にはそのような気の利いたバレエのシーンは存在しません。そこで、ベルリオーズは尊敬すべきウェーバーのオペラがパリで受け入れられるようにと、「魔弾の射手」をオーケストラ用に編曲したというのです。

ですから、「他人が勝手に編曲した」というのは、私の早とちりでした。

原曲にないバレエの場面をそんな形で挿入することにベルリオーズ自身も抵抗があったようですが、出来上がった作品はまるで最初から管弦楽曲だったかのような見事さです。

アンチェルにとってのザッハリヒカイトは音楽の本質に迫るための結果であったのかもしれません

アンチェルの業績を振り返るときに、このような小品の録音はそれほど大きな位置は占めないでしょう。

しかしながら、小品というものはその短い時間の中で完結しているが故に、それを演奏する人の本質的な部分がより凝縮してあらわれるものです。

アンチェルは、敢えて分類するならばザッハリヒカイトなスタイルを踏襲した指揮者と言えるでしょう。

しかしながら、それはトスカニーニからライナー、セルへと繋がっていく系譜とよく似通ってるように見えながら、その本質的な部分において全く異なるようなものを持っているような気もします。

それは、トスカニーニやライナー、セルがヨーロッパに出自をもちながらも、長いアメリカでの活動を通して全く新しいスタイルを確立していったと言うことが影響しているのかもしれません。

しかしながら、それではドイツの「ミニ・トスカニーニ」と言われた若い時代のカラヤンと似ているのかと言えば、それもまた随分と異なります。

アンチェルの音楽を聞いていて、いつも感心させられるのはその純度の高さです。

いや、トスカニーニ以降のザッハリヒカイトの流れというのは、ロマン主義的歪曲を排除することによって音楽の純度を高めることだったのですから、それは当然と言えば当然のことだったのかもしれません。ですから、より正確に言えば、彼らが指向する純度と、アンチェルが指向した純度とでは本質的な部分において違いがあると言うことなのです。

そこで気づくのは、トスカニーニしてもライナーにしてもセルにしても、彼らはまず音楽のアンサンブルを極限まで高めることからスタートしたと言うことです。作曲家の意志に忠実に、楽譜に忠実にと言うことであれば、まずは忠実に演奏できるように徹底的にオケを鍛えることが必要だったのです。

もちろん、彼らはそれで事足れりなどとは思ってはいなかったのですが、とにもかくにも、その事が完璧に実現できなければ一歩も前に進まなかったのです。

それは、セルが手兵のクリーブランド管について「私たちは他のオケならばリハーサルを終える時点からリハーサルを開始する」と豪語したことを思い出させます。

おそらく、若い時代のカラヤンも同様だったと思うのですが、彼らはまずは音楽の外形からアプローチを開始したのです。例えてみれば、それは外堀から埋め立てていって本丸に至ろうとするアプローチだったのかもしれません。

話が脇にそれますが、彼ら以降に星の数ほど生み出された「楽譜に忠実な演奏」の少なくない部分がつまらないのは、そうやって何とか外堀を埋めただけで作業をやめているからです。

しかし、アンチェルが実現した「純度」を吟味してみれば、そのアプローチをは全く異なるものだった事に気づきます。

彼は何よりも音楽の本質を直感的に把握し、そこからスタートしたように見えるのです。

そして、その本質的なものを磨き上げ純度を高めるためにオケのアンサンブルを要求しているように聞こえるのです。

トスカニーニ達にとってザッハリヒカイトというアプローチが音楽の本質に迫るための手段であったとするならば、アンチェルにとってのザッハリヒカイトは結果であったのです。

もちろん、どちらが良いとか悪いとか言う話ではありません。

しかし、そう言うアンチェルのアプローチがもたらす音楽には、彼以外では聞くことのできない魅力に溢れていることは間違いありません。

そして、そう言う魅力がストレートに伝わってくるのがこういう一連の小品の録音なのです。

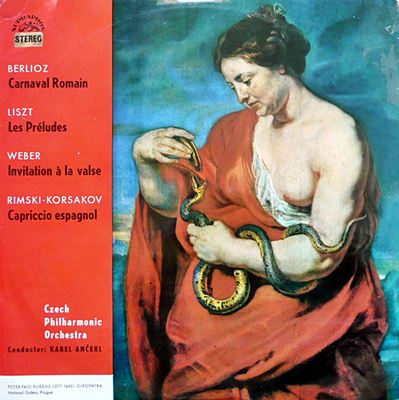

ただし、このジャケット凄いな・・・は虫類が苦手な人はそれだけで手を引っ込めそうだと思うのですが(^^;

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)