クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シベリウス:劇音楽「クレオマ」より第1曲 「悲しきワルツ」作品44-1

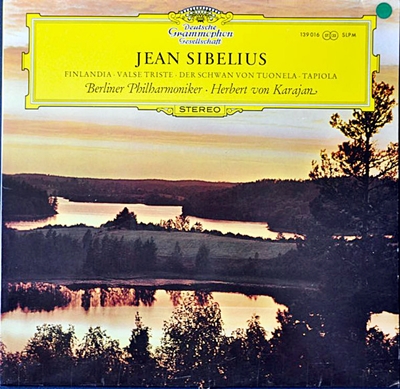

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1967年1月30日録音

Sibelius:Valse triste, Op.44

民族のアイデンティティ

とはいえ、人は己のアイデンティティをどこかに求めたくなるのは当然のことであり、シベリウスもまた家庭内言語がスウェーデン語であった事を恥じ、己のフィンランド人としてのアイデンティティを民族叙事詩「カレワラ」に求めました。ですから、彼はこの「カレワラ」を若い頃に積極的に作品の題材として取り上げています。

しかし、「カレワラ」に題をとった若い頃の作品をまとめて聴いてみると、そこで展開される民族的な物語が最終的には西洋音楽の合理性の中でわくづけられてしまっている事に気づかざるを得ません。

もちろん、そんなことは私が言うまでもなくシベリウス自身が一番強く感じ取っていたことでしょう。

そして、40代になって生み出された作品49の交響的幻想曲「ポホヨラの娘」あたりまでくると、そう言う枠から抜け出しつつあるシベリウスの姿がはっきり見て取れるようになります。

交響詩「フィンランディア」 作品26

「フィンランディア」として知られているこの作品はフィンランドにとっては「国歌」みたいな存在です。

こういう存在は他の国にもあって、たとえばイタリアでは宴が盛り上がるとナブッコの「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って」を歌う場面をよく見受けます。オーストリアではなんと言っても「美しく青きドナウ」です。

ただし、北欧のオケが来日して主催者側からこの曲を依頼されると流石にうんざりすることも事実のようです。

とはいえ、この作品はその分かりやすさもあってシベリウスの数ある作品の中では最も有名な一曲であることは間違いありません。

冒頭の重々しい楽想は明らかにロシアの圧政を暗示していますし、それが中間部の金管楽器の雄叫びで打ち破られるとフィンランドの美しさをたたえるかのように叙情的な旋律があらわれます。この美しいメロディは卒業式の入場曲なんかにも使われていました。

そして、その美しいメロディが終わりを告げると、音楽はコーダに向かって大きく盛り上がってフィンランドの解放が暗示されます。

この作品が持つ危険性を感じ取ったロシアは一時演奏禁止にするのですが、それもフィンランド人の反発をまねいてすぐに演奏禁止は解除されます。そして、この音楽がフィンランドの独立に向けた動きに大きなはずみを与えることになったわけです。

劇音楽「クレオマ」より第1曲 「悲しきワルツ」作品44-1

シベリウスは妻の兄であるアルヴィド・ヤルネフェルトの手になる「クオレマ(死)」という戯曲に劇音楽をつけます

この「クオレマ」なる劇が戯曲としてどれほどのポピュラリティがあるのかは知りませんし、この劇音楽の方も今では演奏される機会がほとんどありません。

この劇音楽は、当初は次の6曲から構成されていました。

- 第1幕の音楽:Tempo di valse lente - Poco risoluto

- 第2幕の音楽:バリトン独唱のための「パーヴァリの唄」 Moderato (Paavali's Song: 'Pakkanen puhurin poika')

- 第2幕の音楽:前奏とソプラノ独唱のための「エルザの唄」および後奏 Moderato assai - Moderato (Elsa's Song: 'Eilaa, eilaa') - Poco adagio

- 第2幕の音楽:「鶴」 Andante (The Cranes)

- 第3幕の音楽:Moderato

- 第3幕の音楽:Andante ma non tanto

しかし、劇の上演後、シベリウスはこの中から第1曲の「Tempo di valse lente(遅いワルツのテンポで)」を「Valse triste(悲しきワルツ)」なるコンサート用の小品に改変します。

さらに、同じ要領で、第2幕の「 Moderato assai」と「鶴」と呼ばれる「Andante」の曲とつなげて「Scen med tranor」という小品を仕立て上げます。

そして、この二つをセットにして「劇音楽クオレマより Op.44」としました。こちらの方は、劇音楽とは違って今日も演奏される機会の多い作品です。

とりわけ、第1曲の「悲しきワルツ」はシベリウスの管弦楽小品としては高いポピュラリティを持っています。

なお、この悲しきワルツは以下のような場面で演奏されます。

病が重く死の床についている夫人が夢うつつにワルツの調べを聞き、幻の客と一緒に踊り出す。

女は客の顔を見ようとするが、客は女を避ける。

やがてクライマックスにたしたときに扉を叩く音がして、ワルツは破られる。

そこには踊りのパートナーの姿はなく、戸口には「死」が立っている。

かなり不気味な場面設定ですから、アンコールピースとして使われることは滅多にないようです。

自らの作品の最良の紹介者と持ち上げたと言う話も伝わっているそうな

これもまた、見事なまでにカラヤン流の美学が貫徹しています。

シベリウスの音楽といえば北欧のヒンヤリとした空気感に包まれた音楽というのが通り相場なのですが、カラヤンの解釈はそう言う「常識」には一切とらわれていません。

シベリウスという人は晩年の気難しそうな写真から受ける印象とは異なって、結構リップサービスをする人だったようです。

作曲活動をやめてしまった晩年は、ラジオを通して自作の演奏を聞くのを楽しみにしていたようで、そこで随分多くの演奏家を持ち上げていました。

そして、そのリップサービスの中でもよく取り上げられたのがオーマンディとカラヤンでした。

しかし、考えてみれば、この二人を「自らの作品の最良の紹介者」と持ち上げたと言うことは、もしかしたら、彼の本意としては自分の作品を出来る限りゴージャスに仕立て上げてほしいという願いがあったのかもしれません。

そして、オーマンディ&フィラデルフィア管が実現した響きは華麗極まるものでしたが、このカラヤン&ベルリンフィルはその華麗さに地響きがするような迫力が加わっています。(さすがに「悲しきワルツ」では地響きはしませんが^^;)

しかしながら、横への流れを重視した流麗な音楽はシベリウス的世界とはかけ離れたところにあって、それはどんな音楽をやっても結局はカラヤンの音楽になってしまうという「カラヤン美学」の範疇に取り込んでしまっていることは明らかです。

それでも、作曲家のシベリウスが「最良の紹介者と」として「良し」としたならば「それはそれでいいじゃないか」と言うことなのですが、それでもシベリウスが良しとしたのはフィルハーモニア管時代のカラヤンです。

やはりあの時代とは随分とかけ離れてしまっている感じは否定できません。

しかしながら、そうは思いつつも、天国からシベリウスがこの演奏を聞けば、自分の作品がこんなにも華麗に響くことに驚きながらも、それはそれで十分に楽しんでしまうのかもしれません。

フィンランディアでの怒濤の迫力と圧倒的な盛り上がり、悲しきワルツでの甘美な死への憧れなど、どちらをとっても見事なものです。

シベリウスの若い時代は結構な派手好みで歓楽的な生活をおくった人でしたから、これもまたシベリウスの一側面をあぶり出した解釈なのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)