クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ホルスト:大管弦楽のための組曲「惑星」 作品32

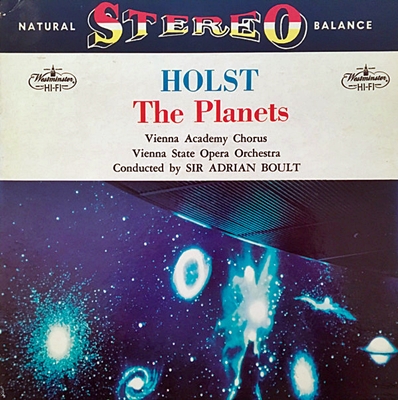

サー・エイドリアン・ボールト指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 ウィーン・アカデミー室内合唱団 1959年3月録音

Holst:The Planets, Op.32 [1.Mars, the Bringer of War]

Holst:The Planets, Op.32 [2.Venus, the Bringer of Peace]

Holst:The Planets, Op.32 [3.Mercury, the Winged Messenger]

Holst:The Planets, Op.32 [4.Jupiter, the Bringer of Jollity]

Holst:The Planets, Op.32 [5.Saturn, the Bringer of Old Age]

Holst:The Planets, Op.32 [6.Uranus, the Magician]

Holst:The Planets, Op.32 [7.Neptune, the Mystic]

占星術からイメージされた音楽

私はこういう方面はあまり詳しくないのでよく分からないのですが、占星術ではそれぞれの惑星に固有の性格というかイメージを与えているようです。

その様なイメージを音によって再現して見せたのがこの「惑星」だというわけです。

しかし、よく聞いてみると、ホルストは占星術から多大なインスピレーションは得ていますが、必ずしもそれにとらわれてはいないようです。彼は占星術からのイメージをそれぞれの楽章の標題としていますが、音楽がつむぎだすイメージはより雄大です。

なお、最近になって“冥王星"を付け加えて演奏される機会が増えてきているそうです。ケント・ナガノが作曲依頼をして、ホルスト協会の会長であるコリン・マシューズが新たに作曲したもので、英国ではこのスタイルで演奏することが慣習になりつつあるとか・・・。

正直、この話を聞いてケント・ナガノに対する私の評価急降下しました。それこそ、絵に描いたような「余計なお世話」だと思うのですが、いかがでしょうか。

<2006年8月26日追記>

冥王星が惑星の地位から転落して、太陽系の惑星は8個という事になりました。さて、これでケント・ナガノ委嘱によるマシューズ先生の「冥王星」の運命はどうなるのでしょうか?

そんな作品はこの世の中に一度も存在したことなどなかったかのように無視を決め込んで、「僕たち、ずっとホルスト先生の指示通り海王星で演奏を終わってたもんね!!」という態度をとるんでしょうか?

それとも、こういう時こそ根性を見せて、

ホルスト作曲、ケント・ナガノ委嘱によるマシューズ補作:「惑星と矮惑星(ただし、2006年8月の時点において40個以上は発見されていると思われる矮惑星の中ではもっともよく知られていて、一般的には冥王星と名付けられている矮惑星・・・ただし「矮惑星」と言う呼称は2006年8月に行われた惑星の定義確定にともなう中で用いられた暫定的な呼称であるために、今後その呼び方については変更があるかもしれないことに留意されたし」・・・うーーん、長い!!・・・・なんて言う作品名で演奏を続けるのでしょうか?(^^;

だから、いらぬお節介だといったのです。

ちなみに、各曲につけられた標題は以下の通りです。

第1曲:火星 - 戦争の神

Mars, the Bringer of War. Allegro

第2曲:金星 - 平和の神

Venus, the Bringer of Peace. Adagio - Andante - Animato - Tempo I

第3曲:水星 - 翼のある使いの神

Mercury, the Winged Messenger. Vivace

第4曲:木星 - 快楽の神

Jupiter, the Bringer of Jollity. Allegro giocoso - Andante maestoso - Tempo I - Lento maestoso - Presto

第5曲:土星 - 老年の神

Saturn, the Bringer of Old Age. Adagio - Andante

第6曲:天王星 - 魔術の神

Uranus, Magician. Allegro - Lento - Allegro - Largo

第7曲:海王星 - 神秘の神

Neptune, the Mystic. Andante - Allegretto

ウィーンのオケでなければ絶対に出せない響きで構成された惑星

このボールトの録音に関するネット上の評価はあまり芳しいものではありません。実は、「芳しくない評価がネット上にはあふれています」と書こうと思ったのですが、「あふれる」ほども言及されておらず、たまに「言及」しているものがあればその大部分は「酷評」というものでした。

そして、その「酷評」の大部分は「火星」冒頭部分における5拍子のリズムのずれと、木星や天王星における管楽器のミスを指摘していることです。

おそらくネタ元があって、そこからの情報を似たり寄ったりの表現で書いているのでしょう。

しかし、率直に言って、そう言うネット上で指摘されている「酷評」にはほとんど同意することは出来ません。

まず最初に確認しておきたいのは「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」というオーケストラの実態についてです。

当然の事ながら、このクレジットをそのまま信じれば、これは「ウィーン国立歌劇場」のオーケストラと言うことになります。その歌劇場のメンバーの中から入団が認められたものによって結成されているのがウィーンフィルと言う自主団体ですから、「ウィーン国立歌劇場管弦楽団≒ウィーンフィル」という図式が成立します。

しかし、この「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」というクレジットがよく登場するウェストミンスターの録音では、それは「国立歌劇場」のオケではなくて、オペレッタなどを上演する「フォルクスオーパー」のオケであったことはよく知られています。

例えば、シェルヘンが50年代の初めに「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」とベートーベンの交響曲を録音しているのですが、ウィーンフィルの母体とも言うべき歌劇場のオケなのに、どうしてこんなに下手なんだろうと疑問に感じていました。

それは、彼が54年に集中的に録音したロイヤルフィルと較べてみれば違いは明らかで、「どうしてこんなに下手なんだろう」というのは長年の疑問だったのです。

しかし、最近になって、「Westminster」の「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」の実態は「フォルクス・オーパーのオケ」だったと言うことが分かって長年の疑問が解消したというわけです。。

ところが、このボールトの録音では、リズムがあっていないとか管楽器がとちっているとか言う些細なことは脇におけば、これはどうやらクレジットの通りに国立歌劇場のオケのような気がするのです。

なんと言っても、オケの響きの質が全く違います。

地響きがするような腰の据わった低弦楽器の響き、生成りの感覚を残しながらもふっくらと艶やかな弦楽器群の響き、そして何よりもウィーンのオケでなければ絶対に出せない管楽器の響きがここにはあるからです。

そして、この数年後に、カラヤンがこの響きを使って「惑星」を録音しているのです。

ですから、この録音に関しては「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」というクレジットはそのままに受け取った方がいいようなのです。

当然の事ながら、カラヤンとボールトでは「録音」というものに対する考えが全く異なります。おそらく、ボールトはそう言う些細なことよりもその場で実現した響きの美しさを重視したはずです。気になる人は気になるのかもしれませんが、私などはそう言うミスは音楽を大きく損なっているとは思えません。それよりも、そう言うミスを手直しするために再テイクしたときに、果たして今鳴り響いた美しい響きが失われることを恐れたのではないでしょうか。

もちろん、その様なことはカラヤンの録音に対する完璧主義から見ればあり得ない話ですし、そう言うスタンスがクラシック音楽の世界における「常識」となってい言ったのですから、そう言う耳からすればあり得ない話だというのは理解できるのですが、そう言う「完璧主義:によって失われるものもあると言うことは理解しておくべきかもしれません。

少なくとも、ボールトはそう言う古い世代に属する指揮者でした。

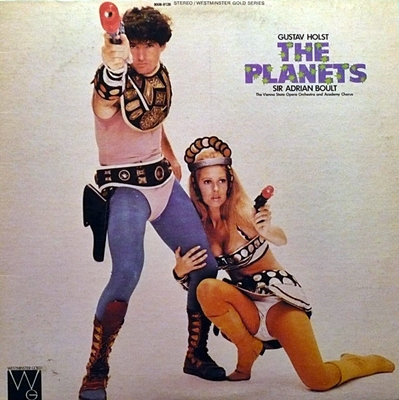

また、この演奏のもう一つの特徴は、なんだか「スターウォーズ」の音楽を聞いているようなスペクタクルなおもむきがあることです。

「火星」は「スターウォーズ」の幕開けを思わせるような演奏ですし、「水星」はなんだか遠い銀河の果ての惑星で「R2-D2」や「C-3PO」が彷徨っているような雰囲気です。

そう言えば、後年「Westminster」が「Westminster Gold」と看板を掛け替えて、おそらくは70年代後半に再発したときのジャケットがこれでした。おそらく、スターウォーズの第1作は公開されていたと思われますから、恥ずかしげもない「パクリ」と言われても仕方がない代物ですし(^^;、何よりもいささか仰け反ってしまうようなデザインです。

しかしながら、このスターウォーズ風のジャケットは意外とこの演奏の本質の一端(ほんの一端ですよ)を表しているかもしれません。

そして、最後にどうしてもふれておきたいのは、これは本当に「Westminster」の録音なんだろうかとか疑問に思わずにはおれないほどの録音の優秀さです。

録音のクレジットを見るとコンツェルトハウスの「モーツァルトホール」を使用しています。

「モーツァルトホール」は座席数が700席ほどの中規模なホールで、基本的には室内楽演奏が行われるところです。その様な小さいホールで録音をしたとは俄に信じがたいほどの優秀さです。

すでにふれたように、この演奏の美質を保障しているのはオーケストラの響きの美しさです。そして、その響きが見事にすくい取れているがゆえにこの演奏の美質が聞き手が伝わってくるのです。

よく知られてる話ですが、「Westminster」のマスターテープは長きにわたって行方不明でした。ですから、マスターから何世代にもわたってコピーされたクオリティの落ちる音源から復刻されてきた歴史があります。

最初に、ネット上にある酷評に同意できないとしたのは、もしかしたら、お互いが全く違う音源を聞いている可能性があります。

もしも、聞いていた音源がその様なオケの美しさが聞き取れないものであれば、それはおそらく酷評するしかないかもしれませんし、再生システムがその録音の優秀さを再生できなければ、それもまた事情は同じです。

ここでの録音は、このオケの美質、管楽器の魅力的な響き、生成りで艶やかな弦楽器、そして地響きのする低弦楽器の迫力などが見事にとらえられています。

さらに凄いのは、そう言う響きが見事なまでの三次元空間に定位する音場情報の見事さです。

そして、その音場の空間はかなり広いのです。

そこで少し疑問も出ます。

録音会場に使った「モーツァルトホール」はこのような広い音場空間を感じられるようなホールではないからです。

実際、この「モーツァルトホール」で、シェルヘンと「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」は数多くの録音を残しているのですが、その大部分はどちらかと言えばデッドな響きです。

ですから、もしかしたら電気的に弄っているのかという疑惑もわくのですが、それにしては楽器の質感がきわめて自然で艶やかです。

やはり、奇跡的な優秀録音と判断した方がいいのかも入れません。

ボールトにとってこの「惑星」はいわゆる「名刺」がわりのような作品であり、セッションとライブを含めれば両手で数えあげなければいけないほどの録音が残っています。

しかし、その中で、このような美しい響きで惑星を演奏したのはこれ一つだけですから、決してゴミ扱いされるような演奏ではありませんし、その存在価値は失われることはないはずです。

よせられたコメント

2017-12-27:せいの

- 貴重な音源のアップロードをありがとうございます。あまりに素敵で3回リピートしてしましました。

まさに、ユングさんが書かれているように、フルトヴェングラーやベームが振っていたころのウィーンフィルの美音があふれています。強奏部分でもうるさくなったり、鋭くなったりしない金管楽器、どこかすっとぼけた感じのイントネーションの柔らかい音色の木管楽器、それらを包み込む、分厚くなおかつ絹織物のようにしなやがな弦楽器。ほんとうに素敵な音だと思います。

カラヤン指揮のものも聴いてみましたが、こちらのほうがそういう美感が勝っているような気がします。

たしかにアンサンブルが緩むところもありますが、実演で聴く音楽は大体そんなものじゃないかと・・・。

こんなに心に響く「惑星」を聴いたのは初めてです。

今後「惑星」を聴きたいときの第一選択になりそうです。

2019-05-30:マルメ

- 一概に全てが当てはまるかは解りませんが、良いクラシック音楽は、その人の住んでいる(いた)生活環境の雰囲気というか、魂と言うか、口では言い表せない環境を反映している要素があると私は感じます。

夢想的な曲の雰囲気も含めて、これは嫌味な位、霧深い魔法使いの国、イギリス人が作った感がある曲だと私は感じます。戦争も、街並みも、霧深い森も、ワクワク感も、幸せも、鬱も、躁も、生も死も。本当に嫌味な位、この曲はイギリス人だなあ!と思わせてしまいます。私は何処の国の作家の曲であれ、こういった曲が大好きです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)