クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

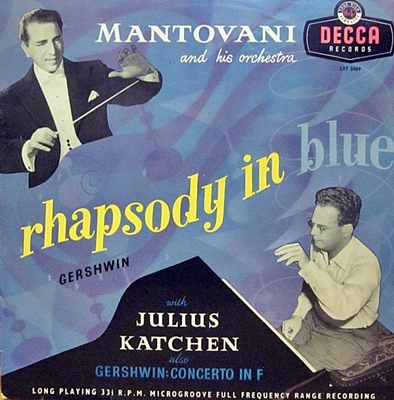

ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

(P)ジュリアス・カッチェン マントヴァーニ楽団 1955年5月5日&7日録音

Gershwin:Rhapsody In Blue

ガーシュインの”クラシック音楽”デビュー作

ガーシュイン自身が作曲したのは2台のピアノによる、それも草稿程度のものだったようです。それをオーケストラ版に仕上げたのは楽団付属のアレンジャーだった、ファーディ・グローフェです。(そうです、あの「グランド・キャニオン」で有名なグローフェです。)

彼は、その後もこの作品の改訂と編曲に尽力をして、最終的には1942年に大編成のオーケストラ版を完成させます。そんなわけで、この作品の実体はガーシュインとグローフェの合作みたいなものだといえます。

実際、クラシックのコンサートで演奏されるのはこの42年のオーケストラ版です。

しかし、ユング君はあまり詳しくないのですが、シンフォニック・ジャズとしてこの作品を捉えるジャズ・オケなどでは、小編成のオリジナル版で演奏することが多いようです。プレヴィンなんかもこのスタイルで録音をしていますが、全く音楽の雰囲気が違います。

それから、ピアノソロに即興的なアドリブを入れたものも多いですから、ますます雰囲気が変わってしまいます。いったいどれが本当の「ラプソディー・イン・ブルー」なんだ?と聞かれてもとまどってしまうと言うのがこの作品の特徴だともいえます。

でも、そんなややこしい話は脇においておくとして、とにかく「粋」な音楽です。冒頭のクラネリットのメロディを聴くだけで嬉しくなってしまいます。20世紀に入って行き詰まりを見せ始めたクラシック音楽の世界にとって、このような響きがとても新鮮に聞こえたことだけは事実です。

あざといマントヴァーニと生真面目すぎるカッチェンが組み合わさった希有の価値がある録音

これはとても面白い演奏と録音です。

マントヴァーニと言えばヴァイオリンの響きを巧みに生かしたイージー・リスニングの第一人者というのが通り相場です。当然の事ながら、クラシック畑の人間からすれば「軽く」見られる存在であったことは否定できません。

しかし、そのマントヴァーニと、ピアニストの中でも芸人肌とは一番縁遠いと思われるカッチェンが組んでガーシュインの「ラプソディー・イン・ブルー」を録音しているのです。

カッチェンの方はいつものように冴えわたった響きでかなりキッチリと演奏しています。

しかし、それをサポートするマントヴァーニと彼のオーケストラは実に楽しそうに、そして粋に音楽を縁取っていきます。こういう風にたっぷりとした響きで、入念に歌わせていくというスタイルはクラシック畑の指揮者には出来なくなってしまいました。

これはもう、言い切ってしまってもいいでしょう。

何故ならば、そう言うやり方は下品であり、ハイソでないという「共通認識」が聴き手と演奏家の間で出来上がってしまっているからです。

そして、それは指揮者だけでなくピアニストやヴァイオリニストのようなソリストでも変わりはありません。

もっと、たっぷりとした響きで濃厚に歌えば聞き手も喜ぶと思うのですが、聞き手の方も聞き手の方で、そう言う素直に心に入ってくるような音楽は価値が一段低いものとして「馬鹿」にしてしまうのです。

そして、結果として、細身の響きでキコキコと削りあげていくような音楽ばかりが「高尚」な音楽としてはびこることになります。

もちろん、それもまた音楽にとってはなくてはならないスタイルですから否定するつもりはありません。

しかし、削りあげたすえに完成すべき音楽の明確なイメージもないのに、ひたすらキコキコやられたのでは、昔の古い録音を自分の部屋で聞いている方がよほど幸せだったりします。

そう考えれば、カラヤンは偉かったと思います。これはもう、嫌みでも何でもなくて、心の底からそう思うようになってきました。

しかし、そのカラヤンでもこのマントヴァーニほどにあざとくは出来なかったのです。

これを聞けば、ドーピングと言われるカラヤン美学もまたかなり上品な音楽だったことに気づかされます。

今のクラシック音楽の世界を支えているのは年寄りばかりです。

そして、そこになかなか若い人が入ってこないのは、こういうマントヴァーニのようなあざとさを持ち込む勇気がないというのも大きな要因になっているような気がします。

それゆえに、そう言うあざといマントヴァーニと生真面目すぎるカッチェンが組み合わさったこの録音は、まさに希有の価値があります。

聞いて楽しければ何の文句があるんだというマントヴァーニの言葉が聞こえてきそうです。

よせられたコメント

2017-11-13:コロコロ

- こんなラソブル聞いたことなかった。まるで日本の川柳か落語を思わせるね。こういう遊びがなくなってしまって、音楽を楽しむことがなくなっているんだ。アメリカのよき時代だったのかな。そういうものを反映した演奏だよ。

2017-11-16:north fox

- クラシックだ、ジャズだ、ポピュラーだと分類することにあまり意味がない演奏(録音)ですね。この手の演奏(録音)はひと頃のアメリカに多いですがーキース・ジャレットとチック・コリアでのモーツァルトの2台のピアノのための協奏曲とかジョン・ルイスの平均律クラヴィア曲集とかもありますーやはり上手い演奏でなければつまらないだけです。これも流石にマントヴァーニ、十分楽しめます。彼の楽団員は一流オーケストラの首席奏者並みのギャラ(ギャラ=技量とは限りませんが)で集めたといわれています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)