クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ボロディン:歌劇「イーゴリ公」より「ダッタン人の踊り」

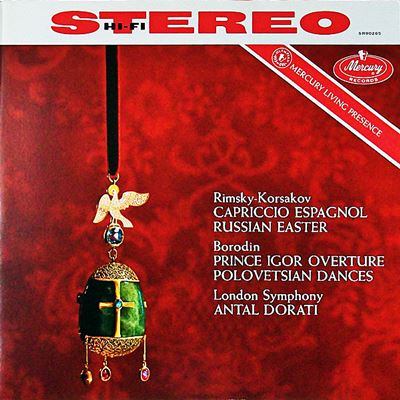

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1956年7月録音

Borodin:Polovtsian Dances

今や超有名曲ですね。

しかし、調べてみるとコマーシャルなんかにもよく使われているみたいで(JP東海の「うまし うるわし 奈良」)、さらにあの有名なメロディをカバーしたポップス曲なんかもよく出ているようです。ですから、クラシック音楽に興味は無くいても、あのメロディは知っているという人が意外と多いようで少しばかり驚かされました。

特に、藤澤ノリマサなる歌手が歌う「ダッタン人の踊り」は情報番組のエンディングなどにも使われたみたいで、全く意外なところでボロディンのこの作品は「超有名曲」になってしまっているようです。

ご存知のように、この作品は、ボロディンがその生涯をかけて作曲に勤しんだ歌劇「イーゴリ公」の中の1曲です。残念ながら、本職が「化学者」で、趣味として作曲活動を続けていたボロディンはリムスキー・コルサコフの助力を得ながらも、最終的には自らの手でその作品を完成させることは出来ませんでした。よく知られているように、未完成のまま放置されたロシア五人組の作品を丹念に仕上げていったのはリムスキー・コルサコフだったのですが、この「イーゴリ公」もリムスキー・コルサコフによって仕上げられて、1890年11月4日、サンクト・ペテルブルクのマリンスキー劇場で初演が行われました。

「ダッタン人の踊り」はこのオペラの中の第2幕に登場するのですが、その分かりやすく異国情緒に満ちた音楽は単独で取り上げられるようになり、今では本体の歌劇よりもポピュラリティを得ています。

なお、「ダッタン人」という表記は、原題が「ポロヴェツ人」になっているため、明らかに翻訳ミスによるものと思われます。一時は、ともに中央アジアで活躍する遊牧民族なので似たようなものだろう、と言われていましたが、今では明らかにミスだとされています。

それから、大阪人であるユング君は、「ダッタン人」という言葉を見ると、大阪の詩人、安西冬衛の「てふてふが一匹韃靼海峡を渡つて行つた。」という一行詩を思い出してしまいます。もちろん、両者の間には何の関係もありませんが・・・。

腹に響くバスドラ(グランカッサ)の響き!!

文句なしの優秀録音として紹介したリムスキー=コルサコフの「スペイン狂詩曲」と全く同じコンビによる録音です。

ただし、「スペイン狂詩曲」が1959年の録音に対して、こちらの「だったん人の踊り」の方はステレオ録音の黎明期とも言うべき1956年の録音です。この3年の差は大きくて、個々の楽器のリアルな質感や音場の広がりという点では一歩も二歩も譲ります。とりわけ、合唱というのは今でもその響きの美しさをすくい取るのは至難の業であって、いささか生硬な感じが否めなせん。

ただし、この録音には1959年の「スペイン狂詩曲」にはない凄みがあります。

それが、(おそらくは)バスドラの容赦のない響きが恐れもなくすくい取っていることです。

もしも、音量がいささか大きめで再生していたならばシステムが壊れるのではないかという「恐怖」を覚えるほどの「情け容赦なし」「手加減一切なし」の録音なのです。

そのバスドラにたたき込まれるドスン、ドスンという響きは聞いていてお腹に響いてくるほどの凄まじさなので、もしも、この録音を聞いてそう言う「怖さ」を感じないのならば、それはオーディオシステムとして問題ありと言わなければならないでしょう。残念ながら、パソコンの横に置いているサブシステムではそう言う世界は再現できていませんので、それが一つの限界であることを教えてくれます。

そう言う意味では、オーディオ的な「あざとさ」があまりにも前面に出すぎているので、これを「優秀録音」と言うつもりもありません。

また、演奏的にも、そう言う「あざとさ」が浮かび上がらせるために「あざとく」演奏している面もあって手放しで褒める気にはなれません。

ただ、時にはそう言う「あざとさ」に浸ってみるのも一興であることも事実です。お上品に取り澄ましているばかりがクラシック音楽ではないのです。

よせられたコメント

2017-02-19:マーシャル

- この曲のアップ要請が多かったのは、テレビアニメ「響け!ユーフォニアム2」で使われていたからじゃないでしょうか。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)