クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

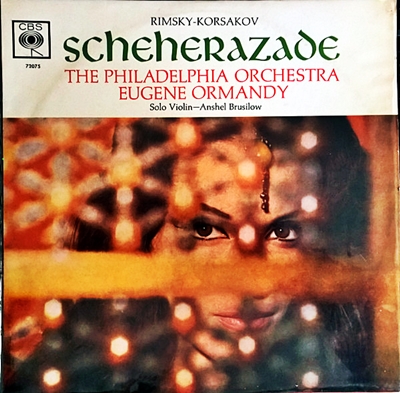

オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1962年2月11日録音

Rimsky-Korsakov:Sheherazade Op.35 [1.The Sea and Sinbad's Ship - Largo e maestoso. Allegro non troppo]

Rimsky-Korsakov:Sheherazade Op.35 [2.The Legend of the Kalendar Prince - Lento. Andantino. Allegro molto. Con moto]

Rimsky-Korsakov:Sheherazade Op.35 [3.The Young Prince and The Young Princess - Andantino quasi allegretto. Pochissimo piu mosso. Come prima. Pochissimo piu animato]

Rimsky-Korsakov:Sheherazade Op.35 [4.Festival at Baghdad. The Sea. Ship Breaks against a Cliff Surmounted by a Bronze Horseman - Allegro molto. Vivo. Allegro non troppo maestoso]

管弦楽法の一つの頂点を示す作品です。

実際、作曲者自身も「ワーグナーの影響を受けることなく、通常のオーケストラ編成で輝かしい響きを獲得した」作品だと自賛しています。

実際、打楽器に関しては大太鼓、小太鼓、シンバル、タンバリン、タムタム等とたくさんでてきますが、ワーグナーの影響を受けて彼が用いはじめる強大な編成とは一線を画するものとなっています。

また、楽曲構成についても当初は

「サルタンは女性はすべて不誠実で不貞であると信じ、結婚した王妃 を初夜のあとで殺すことを誓っていた。しかし、シェエラザードは夜毎興味深い話をサルタンに聞かせ、そのた めサルタンは彼女の首をはねることを一夜また一夜とのばした。 彼女は千一夜にわたって生き長らえついにサルタンにその残酷な誓いをすてさせたの である。」

との解説をスコアに付けて、それぞれの楽章にも分かりやすい標題をつけていました。

しかし、後にはこの作品を交響的作品として聞いてもらうことを望むようになり、当初つけられていた標題も破棄されました。

今も各楽章には標題がつけられていることが一般的ですが、そう言う経過からも分かるように、それらの標題やそれに付属する解説は作曲者自身が付けたものではありません。

そんなわけで、とにかく原典尊重の時代ですから、こういうあやしげな(?)標題も原作者の意志にそって破棄されるのかと思いきや、私が知る限りでは全てのCDにこの標題がつけられています。それはポリシーの不徹底と言うよりは、やはり標題音楽の分かりやすさが優先されると言うことなのでしょう。

抽象的な絶対音楽として聞いても十分に面白い作品だと思いますが、アラビアン・ナイトの物語として聞けばさらに面白さ倍増です。

まあその辺は聞き手の自由で、あまりうるさいことは言わずに聞きたいように聞けばよい、と言うことなのでしょう。そんなわけで、参考のためにあやしげな標題(?)も付けておきました。参考にしたい方は参考にして下さい。

第一楽章 「海とシンドバットの冒険」

第二楽章 「カランダール王子の物語」

第三楽章 「若き王子と王女」

第四楽章 「バグダッドの祭り、海、船は青銅の騎士のある岩で難破。終曲」

残酷な現実

それにしても、オーマンディに対するこの国における評価の低さには驚いてしまいます。

先日も何気に我が町の図書館に行き、そこでいささか暇をもてあましていたので、そこで「クラシック音楽大全」という凄い名前の付いたシリーズものを手に取ってみました。

中味を見てみると、交響曲とか協奏曲とか、それぞれのジャンルごとに一冊ずつをあてがって全7冊、さらには「20世紀を感動させた21世紀への遺産800タイトル」と銘打った「まとめ」みたいなものも含めると全8冊のシリーズです。つまりは、「それぞれのジャンル毎にそのジャンルを代表する作品の名録音を全部を網羅しました!「どうだ、参ったか!!」というシリーズなのです。

さらに、凄いのは、それぞれの録音を選んだ評論家先生の簡単なコメントが全ての録音毎に掲載されているのですが、字数制限もあって仕方がない面はあるかと思うのですが、どれを読んでも似たり寄ったりの言葉が並ぶのです。

「ピアノは深々とした響きで、語り口は穏やか」とか、「個性を明確にした表現で味わいの深さでは他を圧倒している」とか、「スケールの大きな表現とビロードのような肌ざわり」とか、「円熟した表現で、強靱な精神力が感じられる演奏」なんてな感じです。ちなみに、これは1ページ分に収められたリスト作品の録音に対するコメントの締めの部分からピックアップしたものです。

ちなみに、これがシューマンの作品になると「その深く澄んだ低音はまるで鋼のように響き」とか「唯一無二と言えるような存在感を与えている」とか「憧憬溢れる叙情の表出が素晴らしい」とか「緊張感の中に展開する叙情を変幻自在の音色で綴っていく」となるのです。

上手いこと言い換えるものだと感心してしまいますが、私もまた気をつけなければいけません。

閑話休題。

言いたいのはそれではありません。

何気に交響曲の1冊を眺めていると、全くオーマンディの名前が出てこないことに気づいたのです。いくら評価が低いといっても皆無と言うことはないだろう!と思ってどんどんページを繰っていったのですが、何処まで行ってもオーマンディの名前は出てきません。そして、全てのページも終わろうかという最後近くになってやっとシベリウスの2番のところで始めて名前が登場し、さらに最後の最後、チャイコフスキーの5番のところでもう一度名前が登場しました。

まさに、驚くべき認知度の低さです。

ただ、最近になって彼の録音をまとめて聞いてみると、何となく分かるような部分もあります。

確かに、オーマンディを文化の「保守者(キーパー)}と断じた吉田大明神の影響はこの国では大きいでしょう。しかし、オーマンディを愛するがゆえに、「吉田秀和みたいな音楽の分からない奴が・・・」みたいな言い方は全く正しくありません。

吉田秀和を向こうに回して「俺と較べればあいつなんか音楽のことは何も分かっちゃいない」と言えるような人はまずはいないのです。他者の業績はきちんと認知する必要があります。

確かに、オーマンディとフィラデルフィア管が作り出す音楽の平均点は決して低くはないと思います。おまけに、このコンビのレパートリーは非常に広いので、たまには違う音楽を演奏しろよ!と言いたくなるクライバーさんなんかとは真逆の存在です。

これほどの多様性に満ちた音楽をこれほどのクオリティで、外れ無しに演奏できるというのは凄いことです。

しかし、オーマンディがこの世を去り、フィラデルフィア管も凋落の一途を辿ってしまった「今」という時代から彼の業績を振り返れば、どうしてもこのコンビでなければ!とか、是非ともこのコンビでの録音で聞いてみたい!と言えるような録音はほとんど見あたらない事にも気づかされます。

では詰まらないのか?と言えばそうではなくて、今ここで聞いてもらっているであろう一連のチャイコフスキーのように、どれを聞いても美しく鳴り響いているのです。

しかし、基本的にそこでの造形はきわめて真っ当でありスタンダードなのです。

当然の事ながら、スタンダードに徹してここまで聞かせるというのは、例えばアバドなんかもそう言う側面があったのですが、結構大変なことなのです。(何もしていないように見えて、聞き進んでいくうちに胸が熱くなってくる。)

しかし、それはまた、スタンダードなだけでは「時間」という審判をくぐり抜けて生き残っていくのは難しいという「残酷な現実」も見せつけられることになるのです。

そして、それこそがこの世界の一番怖い面でもあるのです。同じ時代に、同じように独裁政治体制を敷いてオケに君臨したオーマンディとセルを較べてみれば、「時間」という審判者をねじ伏せてしまうのに必要なものは何なのかが、透けて見えてくるような気がします。

オーマンディの録音を聞きながら、彼にはなくてセルにあったものは何だろうと言う思いが頭から離れません。そして、その思いを持って吉田秀和の言葉を噛みしめてみれば、それは意外なほどに正鵠を得ていたのかもしれません。注意しなければいけないのは、その言葉はオーマンディに対する一方的な非難の言葉ではなかったと言うことです。

それは、守るべき基本すらも満足に守れない昨今の体たらくを眺めてみれば分かるはずです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)