クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

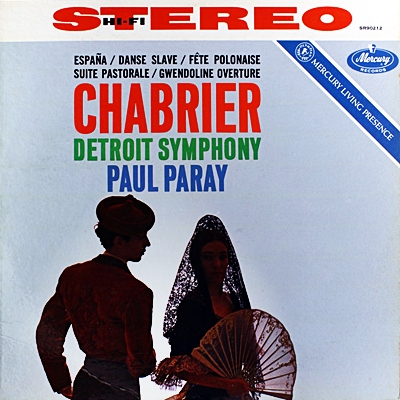

シャブリエ:管弦楽曲集

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 1957年~1960年録音

Chabrier:Espana - Rhapsody for Orchestra

Chabrier:Suite pastorale [1.Idylle]

Chabrier:Suite pastorale [2.Danse villageoise]

Chabrier:Suite pastorale [3.Sous-bois]

Chabrier:Suite pastorale [4.Scherzo-Valse]

Chabrier:Fete polonaise(from Le roi malgre lui)

Chabrier:Gwendoline Overtur

Chabrier:Danse slave(from Le roi malgre lui)

Chabrier:Joyeuse marche(from Le roi malgre lui)

Chabrier:Bourree fantasque

40代まで公務員やっていた音楽家

しかし、それ以外のシャブリエの作品と言われると、ほとんど思いつきません。

もちろん、こういうタイプの作曲家は他にもいて、それを世の人は「一発屋」と呼んだりするのですが、考えても見てください、後世に一つでも残る作品を書ければそれは凄いことなのです。

さらに、シャブリエという人は、才能が枯渇してこれ一曲だけに留まったのではなくて、そもそもが音楽家として活動した期間が歪に短かったのです。と言うのも、彼は音楽的才能に恵まれながらも音楽だけで食っていくことには自信が持てず、父親の勧めによってパリで法律を学び、内務省勤務の公務員として人生の大半を過ごしたのです。

そして、そんな公務員生活にさようならをして、何とか音楽だけで食っていく決意をした時には40才になっていたのです。さらに、そうやって決意した音楽家生活も54才という若さで世を去ったために、その活動期間はわずか14年しかなかったのです。

大体が、音楽で食っていく自信がないので手堅く公務員生活を送りながら、その余暇で音楽の活動をしていたというような性格の人間は、どう考えても芸術活動にむくとは思えないのです。クラシック音楽の作曲家のバイオグラフィを眺めてみれば、それは見事なまでに「人格破綻者」の群れです。いや、まだ「人格破綻者」で留まっていればまだましな方で、酷いのになると「人非人(ドビュッシー)」や「極悪人(ワーグナー)」なども数多く見いだすことが出来るのです。

ですから、どう考えても芸術家には向かない堅実な性格でありながら、それでも後世に残るような作品を残したシャブリエという人は、本当に優れた音楽的才能に恵まれていたのでしょう。ただし、音楽家としての活動は晩年の10年あまりだったので、残された作品が多くないのが「狂詩曲スペイン」だけの作曲家と誤解される原因となってしまったようです。

彼は当時の作曲家の常として、金になるオペラやオペレッタをそれなりに残していますし、管弦楽曲でも「狂詩曲スペイン」だけでなく「楽しい行進曲」「田園組曲」なども残しています。

紹介している作品

- 狂詩曲「スペイン」

- 田園組曲[I.牧歌][II.村の踊り][III.森の中で][IV.スケルツォ・ヴァルス]

- 歌劇「いやいやながらの王様」より[ポーランドの祭][スラブ舞曲]

- 楽しい行進曲

- 歌劇「グヴァンドリーヌ」より[序曲]

- 気まぐれなブーレ

生粋のフランス人

パレーは指揮者である前に作曲家でした。そして、デトロイト響とのコンビでマーキュリーレーベルで大量の録音活動を行っていたのですが、調べてみるとその中に1曲だけ自作を録音していることが分かりました。

その1曲が1931年に作曲された「ジャンヌ・ダルク没後500年記念のミサ曲」です。

「作曲家としての立ち位置が・・・20世紀においては時代遅れ(^^;と言われるようなスタイル」だったと書かれていることが多いのですが、やはり実際に耳で聞くことが出来ると「なるほど」という納得感があります。

大規模な管弦楽に合唱団と4人の独唱者を必要とする、まさに絵に描いたような後期ロマン派の音楽です。さらに、「Kyrie」「Gloria」「Sanctus」「Benedictus」「Agnus Dei」という「Credo」が省略された構成なので、まあ「レクイエム」と思えばいいようです・・・と言えるような、伝統的なスタイルをしっかりとふまえた音楽になっています。

また、「Gloria」ではなんだか日本の追分節を思わせるようなメロディをソプラノが歌っていたり、「Sanctus」の冒頭で派手派手しい金管のファンファーレが鳴り響いたりとエンターテイメント性にあふれた実に分かりやすくて楽しい音楽になっています。

その意味では、おそらくはこの当時のフランスの音楽界の特徴だったワーグナーに対する傾倒がパレーにもあったことは間違いありません。

ただ、この自作の録音はなかなかに面白くて、セッション終了後に演奏者に対してお礼を述べているパレーのスピーチが収録されています。私もまた英語はそれほど得意ではないのでかなりいい加減なのですが、おそらく、最後のアニュス・デイが難しくて大変だったけれど、なさんの協力のおかげで何とか満足できるレベルで録音することが出来た・・・みたいなことをしゃべっている雰囲気です。(^^;

正直言って、この「ジャンヌ・ダルク没後500年記念のミサ曲」に関しては、演奏も録音もそれほど冴えたものにはなっていません。オケのメンバーにしてみればか聞いたこともないような作品ですから、いつもの快速テンポでメリハリをきかせた演奏とは全く別人で、おそるおそる手探りで演奏しているような雰囲気すら漂っています。

特に、パレー自身も「難しい」と言っている最終楽章のアニュス・デイでは、弦楽セクションは間違いなく手探り状態です。

そして、録音しているCozartにしても、演奏がそんなレベルでは気合いが入るはずもなく、いつもの活きの良さなどは全くない凡庸な音で手を打ってしまっています。

そんなこんなの「苦労」を強いたという申し訳なさと、その結果としての不出来の不名誉が演奏者に対して向かないようにとの配慮が、この最後の2分あまりのスピーチも収録することになった理由ではないかと推測します。

さらに、パレーという人の経歴を調べてみると戦争中は徹底的にナチスと戦い続けた硬骨漢だったことも有名です。

そして戦後はアメリカで長年活動し、晩年はデトロイトの学生オケなどの指導も行いながら最後までほとんど英語を話せなかったというのも実にフランス人らしいのです。

録音活動の中心がデトロイト響のために、ともすればアメリカの指揮者と誤解されることも多いのですが、それはとんでもない話で、彼ほどにフランス人的な指揮者はいないと言っていいほどの生粋のフランス人だった人です。

ですから、パレーと言えば、ともすれば強めのアタックと目を見張るような快速テンポで攻撃的な音楽づりをする人という印象が強いのですが、彼にはもう一つ、生粋のフランス人という顔があることも忘れてはいけません。

あの攻撃的な音楽作りは独襖系の音楽に対するスタンスであって、それがフランス系の音楽となると、「これぞ私の音楽」という雰囲気で実に楽しげに振る舞うという顔も持っているのです。

それはラヴェルやドビュッシーというビッグネームでもそうなのですが、それよりはイベールとかシャブリエの小品などになると、実に楽しげに指揮棒を振っているのです。そして、そう言う楽しげな雰囲気は、例えばドイツ系のウェーバーやリストのような作曲家の小品でも感じとることが出来るのです。

と言うことは、もしかしたら独襖系の作品で聞くことの出来る攻撃的な姿勢は、もしかしたら即物主義全盛のアメリカにおける、かなり無理をした肩肘張った姿だったのかもしれません。

そして、フランス人作曲家達の小品を楽しげに指揮している顔こそが、本当のパレーの顔だったのかもしれません。

ただし、デトロイト響を去って、そう言う肩肘張って無理をしなくても良くなると、彼の音楽は一気に冴えないものになっていったのも事実です。

晩年のパレーはフランス国立放送管弦楽団、パリ管弦楽団、モンテ・カルロ歌劇場管弦楽団、イスラエル・フィル等を悠々自適で客演活動を続けたのですが、演奏も録音も冴えないものになっています。

何とも辛い話ですが、このあたりが芸というものものが本質的に持っている「残酷さ」なのかもしれません。

よせられたコメント

2023-07-27:大串富史

- #狂詩曲「スペイン」の管理人様のご講評より、こちらのご講評によりグッときまして、こちらにコメントさせていただきますお許しください…

シャブリエを含むクラシック音楽の作曲家の先生方への感謝、そして管理人様への感謝と共に。

最近、ディーリアスよお前もか違う違うあなたもでしたか、みたいなコメントを書かせていただきましたが、今回シャブリエの狂詩曲「スペイン」以外の曲を聴く機会に恵まれ、その上で本当に久し振りに(中学校のブラスバンドの演奏の時以来です…)狂詩曲「スペイン」を聴き、管理人様の秀逸なご講評を合わせて拝読させていただき、軽いめまいを覚えつつも、これだけは書かせていただきたいと思い、こちらにコメントしております…

え?何がそんなに書きたい(言いたい)のかって? いえいえ、シャブリエを含むクラシック音楽の作曲家の先生方への感謝を、ひと言お伝えしたくて。

#悪い言い方にならないようにと思うのですが、もしウェーバーが管理人様が仰られるような人生の達人であるのなら、シャブリエは作曲家の達人???なのかも、などと思い始めています。「人格破綻者」の群れのただ中で凡人と同じ半生を送ったうえで参戦したのが幸い?したのか、「人非人」や「極悪人」を免れたわけですから(まて

作曲というこの過酷な頭脳労働はさしずめ、オリンピックで金メダルを取らんがための過酷なトレーニングとやはり同じだったのだと、改めてストンと来ています。正直スペイン程度では表彰台に上ることさえできないでしょうが、それでも、いい演技だったなあと現代の我々でさえ(小中学校のブラスバンドの子どもたちでさえ)「スペイン」をまあそれなり楽しませていただいているわけですから。

#ちなみにグラナドスのゴイェスカスは、バックグラウンドミュージック私的選考会で惜しくも予選落ちでしたごめんなさい… いや、グラナドスにだって感謝してるんですよーそこはお間違いなくー

管理人様には、ただただ感謝です。わたし的にはですが、これこそが超正統なクラシック音楽紹介サイト(歴史的音源つまりクラシック音楽愛好家にとってのリアルタイム音源プラス秀逸なご講評)です。そんな深い感謝を、熱いエールと共にお送りしつつ。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)