クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

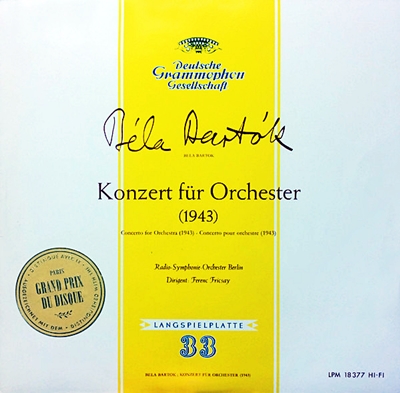

バルトーク:管弦楽のための協奏曲 Sz.116

フリッチャイ指揮 ベルリン放送交響楽団1957年4月9&10日録音

Bartok:Concerto for Orchestra Sz.116 [1st movement "Introduzione"]

Bartok:Concerto for Orchestra Sz.116 [2nd movement "Giuoco delle coppie"]

Bartok:Concerto for Orchestra Sz.116 [3rd movement "Elegia"]

Bartok:Concerto for Orchestra Sz.116 [4th movement "Intermezzo interrotto"]

Bartok:Concerto for Orchestra Sz.116 [5th movement "Finale"]

ハンガリーの大平原に沈む真っ赤な夕陽

上手いことを言うものです。音楽を言葉で語るというのは難しいものですが、このように、あまりにも上手く言い当てた言葉と出会うとうれしくなってしまいます。そして、この第4曲「中断された間奏曲」もラプソディックな雰囲気を漂わせながらも、同時に何とも言えない苦い遊びとなっています。ユング君はこの音楽にも同じような光景が目に浮かびます。

バルトークが亡命したアメリカはシェーンベルグに代表されるような無調の音楽がもてはやされているときで、民族主義的な彼の音楽は時代遅れの音楽と思われていました。そのため、彼が手にした仕事は生きていくのも精一杯というもので、ヨーロッパ時代の彼の名声を知るものには信じがたいほどの冷遇で、その生活は貧窮を極めました。

そんなバルトークに援助の手をさしのべたのがボストン交響楽団の指揮者だったクーセヴィツキーでした。もちろんお金を援助するのでは、バルトークがそれを拒絶するのは明らかでしたから、作品を依頼するという形で援助の手をさしのべました。

そのおかげで、私たちは20世紀を代表するこの傑作「管弦楽のための協奏曲」を手にすることができました。(クーセヴィツキーに感謝!!)

一般的にアメリカに亡命してから作曲されたバルトークの作品は、ヨーロッパ時代のものと比べればはっきりと一線を画しています。その変化を専門家の中には「後退」ととらえる人もいて、ヨーロッパ時代の作品を持ってバルトークの頂点と主張します。確かにその気持ちは分からないではありませんが、ユング君は分かりやすくて、人の心の琴線にまっすぐ触れてくるようなアメリカ時代の作品が大好きです。

また、その様な変化はアメリカへの亡命で一層はっきりしたものとなってはいますが、亡命直前に書かれた「弦楽四重奏曲第6番」や「弦楽のためのディヴェルティメント」なども、それ以前の作品と比べればある種の分かりやすさを感じます。そして、聞こうとする意志と耳さえあれば、ロマン的な心情さえも十分に聞き取ることもできます。

亡命が一つのきっかけとなったことは確かでしょうが、その様な作品の変化は突然に訪れたものではなく、彼の作品の今までの延長線上にあるような気がするのですが、いかがなものでしょうか。

多面的な複雑さへの共感

ハンガリという国はすぐれた指揮者を輩出しています。ざっと指を折っただけで、ライナー、セル、ショルティなどです。そして、その中にフリッチャイを数え上げることに異議を差し挟む人はいないでしょう。

そして、当然と言えば当然のことですが、彼らのレパートリーの重要な部分としてバルトークが位置づけられていたことに異議を申し立てる人はいないでしょう。

しかし、彼らの演奏するバルトークを聞いてみると、フリッチャイのバルトークはかなり土臭く感じます。

その違いは、たとえば、バルトーク晩年の名作である「管弦楽のための協奏曲」を聞き比べてみればよく分かります。セルもライナーも、明らかにバルトークがもっている「理知的」な部分を強調して音楽を構成しています。そして、そう言う理知的な部分を骨格に音楽を構成しようと思えば、オケの演奏精度を極限にまで引き上げて対応せざるを得ないのですが、彼らは時代の制約などは完全に吹き飛ばして、その難事を見事に成し遂げています。

ショルティが手兵のシカゴ響を使って80年代に録音した演奏などは、その延長線上における「極値」として記録されるべきものです。

それと比べると、フリッチャイのバルトークは随分ともっさりとしています。オケが「ベルリン放送交響楽団」や「RIAS交響楽団」ですから、シカゴ響やクリーブランドのオケのようなわけにはいかないことは分かります。しかし、重要なことはそのような外的条件にあるのではなく、音楽の作り方の根本的な部分で違いがあるように思えます。

その違いは、バルトークという人がもっている、一筋縄ではいかない多面的な複雑さに共感できるか否かです。

セルは明らかに共感していません。ですから、冗長に過ぎると言って終楽章でばっさりとカットを施し、「弱点の改善」を行った嘯いています。彼は、バルトークが本当は改善したかったように改めてやったので、これこそが正しいというスタンスをとっていたようです。セルはあの終楽章の「夜の歌」は理知的なバルトークにはふさわしくないと考えたのです。

ライナーやショルティは、さすがにそこまでの「暴挙」はしていませんが、それでも理知的なバルトークの音楽の精緻にして明晰な造形を際だたせています。

しかし、フリッチャイは、そう言う複雑さにココロからの共感を寄せています。ですから、バルトークの音楽が土臭くなればフリッチャイの音楽もためらうことなく土臭くなります、そこに、オケの至らなさも加わって、ますます土臭くなるのはご愛敬です。

しかし、フリッチャイはバルトークが内包している複雑さを鏡のように映し出して見せます。

ですから、どうか冒頭の部分だけを聞いて「こりゃ、駄目だ」と聞くのをやめるのではなく、出来れば一度は最後までおつきあいください。

セルやライナーのようなスタイリッシュで近代的なたたずまいとは異なる、もう一つのバルトーク像を体験することが出来るはずです。

よせられたコメント

2014-09-09:nakamoto

- 私には、血筋に拘ると言う、性癖があり、気分の問題なのかもしれませんが、そんなわけで、ハンガリー出身の大指揮者のバルトークは、私の中では、全部合格なのです。セルやライナーは勿論の事、ドラティや、私があまり好きでないショルティにしても、本当に感動してしまいます。近現代物では、私は、ブーレーズが好きなのですが、ことバルトークとなると、ハンガリー勢に軍配を上げてしまいます。フリッチャイは、そんなに聴いた事の無い指揮者で、でもユング君さんの言うとおり、他のハンガリーの指揮者とは、随分違った趣の演奏で、それが私には、とても新鮮に感じられました。とてもロマンティックなバルトークと言う印象で、もう少し録音が良ければ最高と思います。ハンガリー出身の指揮者には、共通性を凄く感じます。オケを鍛え上げ、しかし出てくる音楽には、とても人間性が感じられるのです。ヒューマニストというやつでしょうか、フルトヴェングラーやワルターのロマンティシズムとは、全く違った、カラヤン、ベームの様な、造型に拘った音楽とも、勿論全然違う、心からの叫びみたいな音楽と、私は受け取っています。作曲家で言うと、バルトーク、ベートーヴェン、ヤナーチェク、と言った、ロマン派でも古典派でもない、そういった音楽家と共通するものをとても強く感じるのです。セルも勿論例外ではありません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)