クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

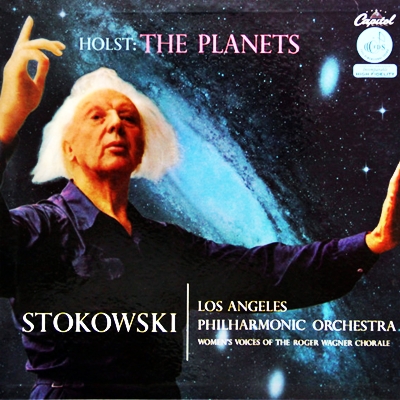

ホルスト:組曲「惑星」

ストコフスキート指揮 ロサンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団 1956年9月録音

Holst:組曲「惑星」 「火星、戦争をもたらす者」

Holst:組曲「惑星」 「金星、平和をもたらす者」

Holst:組曲「惑星」 「水星、翼のある使者」

Holst:組曲「惑星」 「木星、快楽をもたらす者」

Holst:組曲「惑星」 「土星、老いをもたらす者」

Holst:組曲「惑星」 「天王星、魔術師」

Holst:組曲「惑星」 「海王星、神秘主義者」

占星術からイメージされた音楽

ユング君はこういう方面はあまり詳しくないのでよく分からないのですが、占星術ではそれぞれの惑星に固有の性格というかイメージを与えているようです。

その様なイメージを音によって再現して見せたのがこの「惑星」だというわけです。

しかし、よく聞いてみると、ホルストは占星術から多大なインスピレーションは得ていますが、必ずしもそれにとらわれてはいないようです。彼は占星術からのイメージをそれぞれの楽章の標題としていますが、音楽がつむぎだすイメージはより雄大です。

なお、最近になって“冥王星”を付け加えて演奏される機会が増えてきているそうです。ケント・ナガノが作曲依頼をして、ホルスト協会の会長であるコリン・マシューズが新たに作曲したもので、英国ではこのスタイルで演奏することが慣習になりつつあるとか・・・。

正直、この話を聞いてケント・ナガノに対するユング君の評価急降下しました。それこそ、絵に描いたような「余計なお世話」だと思うのですが、いかがでしょうか。

<2006年8月26日追記>

冥王星が惑星の地位から転落して、太陽系の惑星は8個という事になりました。さて、これでケント・ナガノ委嘱によるマシューズ先生の「冥王星」の運命はどうなるのでしょうか?

そんな作品はこの世の中に一度も存在したことなどなかったかのように無視を決め込んで、「僕たち、ずっとホルスト先生の指示通り海王星で演奏を終わってたもんね!!」という態度をとるんでしょうか?

それとも、こういう時こそ根性を見せて、

ホルスト作曲、ケント・ナガノ委嘱によるマシューズ補作:「惑星と矮惑星(ただし、2006年8月の時点において40個以上は発見されていると思われる矮惑星の中ではもっともよく知られていて、一般的には冥王星と名付けられている矮惑星・・・ただし「矮惑星」と言う呼称は2006年8月に行われた惑星の定義確定にともなう中で用いられた暫定的な呼称であるために、今後その呼び方については変更があるかもしれないことに留意されたし」・・・うーーん、長い!!・・・・なんて言う作品名で演奏を続けるのでしょうか?(^^;

だから、いらぬお節介だといったのです。

ちなみに、各曲につけられた標題は以下の通りです。

第1曲:火星 - 戦争の神

Mars, the Bringer of War. Allegro

第2曲:金星 - 平和の神

Venus, the Bringer of Peace. Adagio - Andante - Animato - Tempo I

第3曲:水星 - 翼のある使いの神

Mercury, the Winged Messenger. Vivace

第4曲:木星 - 快楽の神

Jupiter, the Bringer of Jollity. Allegro giocoso - Andante maestoso - Tempo I - Lento maestoso - Presto

第5曲:土星 - 老年の神

Saturn, the Bringer of Old Age. Adagio - Andante

第6曲:天王星 - 魔術の神

Uranus, Magician. Allegro - Lento - Allegro - Largo

第7曲:海王星 - 神秘の神

Neptune, the Mystic. Andante - Allegretto

こういう作品は出来ればいい「音」で聞きたい。

もちろん、すでに紹介してあるボールト&BBC交響楽団の演奏も悪いものではないのですが、やはりいい「音」で聞きたい作品です。

そこで、何かいいものはないかと探していて見つけたのがこのストコフスキーの録音です。

聞いてみると、実に見通しのいい録音で到底半世紀以上も前の録音とは思えないほどの優秀さです。

ただし、どういう訳か、ストコフスキーにしては実にあっさり、すっきりとオケを鳴らしています。それにステレオ初期の特徴である「響きの薄さ」が加味されて、この作品に大スペクタルを求める人には物足りないかもしれません。

やはり、この作品の一押しはカラヤンと言うことになるのでしょうね。(^^;

それにしても、ストコフスキーが惑星を演奏するなら「こうなるだろう!」という一般の期待をものの見事に裏切る演奏です。どう考えてもギトギト系の演奏になると誰しもが思うでしょうが、意外なほどのアッサリ系には肩すかしを食います。もっとも、40年代にNBC交響楽団を振って入れた惑星も速めのテンポできっちりかっちり演奏していたので、どうもストコフスキーにとっての惑星というのは「派手さ」を演出する音楽とは感じていなかったようです。

実際、この惑星でも、ストコフスキーお得意の「楽譜の改変」が至るところに施されています。あちこちで、聞き慣れない変な音がいっぱい聞こえます。ところが、その改変は必ずしも「派手さ」をギトギトと演出するものではないのです。

不思議な人です。

とは言え、カラヤンによってこの作品が有名曲となる前の「定番」としての歴史的価値は高い録音だとは断言できます。

よせられたコメント

2009-10-10:カンソウ人

- LP時代にこの録音を聴いていました。クラシック好きの友達も一緒に聞きました。中学生時代この演奏を聴いて思ったことは、「この曲は実に名曲だ。それにしてはこの演奏は物足りない。もっと良い演奏があるはずだ。」その後、カラヤンやメータの演奏が発売されみんなして聴いた。感想は「いい演奏だ、美しい。」であった。ところが、ひとつ疑問に思われる点は「惑星」という曲は名曲なのだろうか。ストコフスキーの演奏で名曲であると思ったその大切な始まりの部分が疑問に思われてきた。ストコフスキーは本当に悪い人であると思う。この曲を名曲と信じさせたのだから。この指揮者は、今日私たちが感じているよりももっとクラシック音楽視聴に大きな影響を与えているのかもしれない。

2009-10-11:出羽の里

- この演奏には私の10代の頃の思い出がいっぱい詰まっています。昭和45年暮に親が買ってくれたモノラルの小さなカセットレコーダーで、次の昭和46年の前半(春かな?)にNHK-FMをエアチェックし、「惑星」を毎日のように聞いていました。それがこのストコフスキーの演奏です。その年の暮には景気良く(?)ステレオを親にタカリ(^.^)、同じLApoながら、メータのLPに浮気・・・、カセットは行方不明・・・。

このたび、40年近い時間を置いて、それも当時とは較べものにならない良い音質で、ストコフスキーの「惑星」を聞かせていただきました。感謝感激です。カラヤンVpoも当時から聞いており、良い演奏だと思っていましたが、少々ノリが悪い感じがしていました。メータも愛聴していますが、私の「惑星」の標準はストコフスキーだったようです。

そして、懐かしさの中で、音質の悪いカセットレコーダーにもかかわらず、良い音楽が良い演奏を得ると、良いもの良いということで夢中になっていた10代の自分を思い出してしまいました。失礼な言い方

2009-10-12:角笛

- なにぶんまだ若造なもので、これがカラヤン以前の惑星の解釈として、標準的だったのか否かは存じ上げませんが、カラヤン以後の標準的な(変わりばえのしない、つまらない、しかし演奏技術は異常なまでに整った上手な)演奏しか聞いたことの無い私にとって、この惑星は衝撃的でした。現代的に、端正に美しくまとめられた演奏には無い、すがすがしく貫かれた解釈に気持ちの良い思いがします。

ニコニコしているストコフスキーと、「やれやれ」と苦笑いしながらそれでも付き合ってしまっているオケマン達の顔が浮かぶようです。

そして何よりも、惑星という組曲が、色彩感とエンターテイメント性にあふれ、決して「火星、木星とそのおまけたち」ではないことを改めて教えられたような気がします。

2009-10-17:かなパパ

- う〜ん、あっさりしすぎ!

私が指揮するなら、もっと和音に厚みを持たせて、この曲の雄大さを引出したいです。

また、無難に演奏しすぎでは!

アクセントとか、もっとメリハリをつけると、すごい迫力で演奏できるのに。

(そんな演奏したら、ギトギトになってしまうのでしょうか?)

また、この曲では「楽譜の改変」したくなる気持ちもわかりますが、私はあまり好きではありません。

2009-10-19:ヨシ様

- 確かにあっさりした演奏ですね。

しかも「火星」の出だしで金管がミスをしているのを編集しないのも珍しい。

当時は一般的な曲でなかったであろうから、演奏者も技量的に難しい曲だったのかも。

でも、いかにもストコフスキーらしい演奏と評価できますね。

2010-12-29:ヤングチャン

- 確かにあっさりしてます。ただ、3番の翼のある神の使いなんかはこのくらいのほうが雰囲気がでていいんじゃないかなーなんておもっちゃったり…しなかったり…

ただ、盛り上がるところはもうちょっとぶおぉーーーーーって感じで盛り上がって欲しいですね。

2011-09-13:しゅわっち松田

- 今日9月13日はストコフスキー師匠の命日。

私にクラシック音楽の面白さを気がつかせてくれたのが、このストコフスキーの惑星。

中学生時代に、小遣い全額はたいて、セラフィムの\1300-緑ジャケットのLPを買ってはまったのが始まりです。

みなさんのコメントを読んでて思うのですが、「あっさり」って仰るのが意外です。私はこの火星の演奏で、出だしからうなるように響く低音に、なんとも言えぬ不気味さを感じたものです。他の指揮者の演奏からは、そんな響きは聞こえてきません。このうなるような低音は、「戦いの神」の不気味さを表現しようとした師匠の名アレンジと勝手に解釈しています。

他の人がどういおうと、私にとって、惑星のイチ押しの演奏はこのストコフスキーのものですし、師匠の命日ということで、ここに足跡を残させていただきたいと、書き込みさせていただいています。お邪魔いたしました。

2013-08-04:emanon

- この時代にホルストの「惑星」を取り上げたストコフスキーの勇気に敬意を表したい。

「火星」の終結部分、銅鑼の凄まじいクレッシェンド・ロールなど、まるで「春の祭典」の「大地の踊り」を連想させる。ストコフスキーの面目躍如というところか。

でも「木星」の例の有名なメロディは意外と品よく歌わせている。

「天王星」は木琴を加えたりしてやりたい放題といった感じ。

「海王星」のコーラスが入ってからの美しさは出色。

一言でいえば「楽しい」演奏。

2025-11-18:さとる

- 『現代音楽の紹介』という立場での指揮ではないでしょうか?

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)