クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

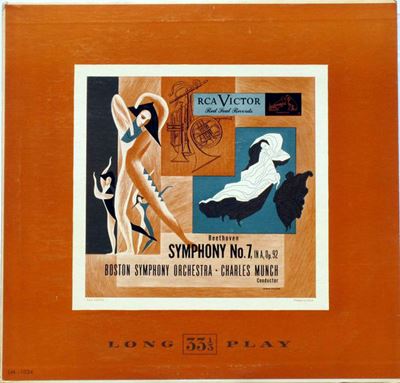

ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92

ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1949年11月19日録音

Beethoven:交響曲第7番 イ長調 作品92 「第1楽章」

Beethoven:交響曲第7番 イ長調 作品92 「第2楽章」

Beethoven:交響曲第7番 イ長調 作品92 「第3楽章」

Beethoven:交響曲第7番 イ長調 作品92 「第4楽章」

深くて、高い後期の世界への入り口

それにしても、「アマデウス」でえがかれたモーツァルトもひどかったが、「不滅の恋人」でえがかれたベートーベンはそれに輪をかけたひどさでした。

第9で、「人類みな兄弟!!」と歌いあげた人間とは思えないほどに、「自分勝手」で「傲慢」、そしてどうしようもないほどの「エキセントリック」な人間としてえがかれていました。一部では、あまりにもひどすぎると言う声もあったようですが、ユング君は実像はもっとひどかったのではないかと思っています。

偉大な音楽家達というものは、その伝記を調べてみるとはっきり言って「人格破綻者」の集まりです。その人格破綻者の群の中でも、とびきりの破綻者がモーツァルトとベートーベンです。

最晩年のぼろ屑のような格好でお疾呼を垂れ流して地面にうずくまるベートーベンの姿は、そのような人格破綻者のなれの果てをえがいて見事なものでした。

不幸と幸せを足すとちょうど零になるのが人生だと言った人がいました。これを才能にあてはめると、何か偉大なものを生み出す人は、どこかで多くのものを犠牲にする必要があるのかもしれません。

この交響曲の第7番は、傑作の森と言われる実り豊かな中期の時期をくぐりぬけ、深刻なスランプに陥ったベートーベンが、その壁を突き破って、後期の重要な作品を生み出していく入り口にたたずむ作品です。

ここでは、単純きわまるリズム動機をもとに、かくも偉大なシンフォニーを構築するという離れ業を演じています。(この課題に対するもう一つの回答が第8交響曲です。)

特にこの第2楽章はその特徴のあるリズムの推進力によって、一つの楽章が生成発展してさまをまざまざと見せつけてくれます。

この楽章を「舞踏の祝祭」と呼んだのはワーグナーですが、やはり大したものです。

そしてベートーベンはこれ以後、凡人には伺うこともできないような「深くて」「高い」後期の世界へと分け入っていくことになります。

忘れ去ってしまうには惜しい録音〜ミュンシュのベートーベン

ユング君にとってミュンシュといえばその最晩年のパリ管とのコンビで録音した幻想とブラームスの1番でした。特にブラームスはまるでフルトヴェングラーを思わせるような演奏で、ブラ1大好きな若き日のユング君にとっては、それこそ擦り切れるほど聞いた録音でした。それだけに、あの吉田大明神が「世界の指揮者」の中で、ミュンシュの初来日の時の演奏を「目の前にスコアが浮かび上がってくるような明晰きわまりない演奏で驚かされた」・・・みたいなことを書いているのを発見して驚かされたのも懐かしい思い出です。

パリ管とのコンビで知っているミュンシュの姿はそう言う明晰さとは対極にあるような激情をぶつけた熱い演奏だったので、何かの間違いではないかと思ったものです。もっとも、その後ボストン時代の録音も聞くようになってそのクエスチョンは少しずつ解消されるようになったのですが、ホントにこんなにも対照的な二面性を持った指揮者は他には思い当たりません。

それは、ワルターがヨーロッパ時代とアメリカ時代で芸風を大きく変えたというのとは少し性格の違う話のように思います。ワルターの場合はヨーロッパ時代の演奏こそが彼の本質であって、アメリカ時代の男性的で剛毅な演奏は「営業上の理由」が少なくなかったように思えます。しかし、ミュンシュの場合はボストン時代によくかいま見られた明晰でクリアな演奏も彼の本質から発したものであれば、時にライブで見せた熱い激情の爆発も彼の本質であったように思えるからです。いわば、ある意味では二律背反するようなアポロ的な側面とデモーニッシュな側面がミュンシュという男の中では何の矛盾も感じず同居していたように見えます。

しかし、さらにつっこんで考えてみれば、それなりの指揮者ならば誰でもそう言う二面性は内包しているのが当然なのかもしれません。例えば、セルやライナーをその表面だけを垣間見て機能性重視だけの冷たい演奏と断じれば大きな過ちを起こすことは周知の事実です。彼らのその強固な造形性の内部でたぎるような情熱が息づいていることは、聞く耳さえあれば誰もが了解できることです。しかし、彼らは、そのその様な熱い思いを「ナマの形」でさらけ出すことは生涯良しとはしませんでした。その事を思えば、ミュンシュという人の二面性は、結局はセルやライナーほどには己を律することができなかった結果なのかもしれません。そう言えば、一部ではミュンシュの爆発したライブを高く評価する向きもあるようで、その事は決して否定するつもりはないのですが、何度も繰り返して聞くにはいささか粗雑にすぎる感も否定できません。

ミュンシュが指揮者としてキャリアを本格的にスタートさせたのは40代です。これは10代の頃に歌劇場の下積みからスタートすることの多かった同時代の指揮者とくべればあまりにも遅いスタートといわざるをえません。もちろん、オーケストラプレーヤーとしてフルトヴェングラーをはじめとして多くの指揮者から学ぶことは多かったでしょう。しかし、指揮者にとって歌劇場の下積みからたたき上げで学ぶことがいかに重要かは指摘するまでもないことです。

そう言う、下積みからのたたき上げの経験がないということで言えば、いささかアマチュア的な指揮者だったと言えばお叱りを受けるでしょうか?しかし、恣意性が至るところで顔を出すライブ録音などを聞かされると、そして、セルやライナーのようなプロ中のプロと比べれば、そう言う思いが頭をよぎる人も少なくないのではないでしょうか?

残念ながらミュンシュの評価はフランスがその国家的威信をかけた創設したパリ管を任された頃を絶頂とすると、その後の評価は下がる一方のように見えます。近年、ボストン時代の録音がまとまってリリースされましたが、残念ながら再評価の機運もあまりないようです。この辺のことも、そう言うアマチュア的な弱さが大きな原因となってはいないでしょうか?

ただし、今回ボストン時代のミュンシュをまとめて聞いてみて、明晰さを前面に押し出して、恣意性を極力抑え込んだ録音はなかなかに立派なものだと再認識されました。それは、彼が得意としたベルリオーズ等のフランス音楽だけなでなく、ベートーベンなどのドイツ系の音楽においても同様のことがいえます。

ミュンシュのベートーベンといえば9番に関しては昔から評価が高かったのですが、それ以外の作品もなかなかに立派なものです。どれもこれも造形がしっかりして、曖昧さというものが全くない明晰な演奏ばかりです。そして、ボストン響がもつどこかくすんだような響きがヨーロッパのオケを思わせるような風情があって、セルやライナーとは一線を画しています。

やはり、忘れ去ってしまうには惜しい録音です。

よせられたコメント

2008-08-18:naoh

- 極上の元気良さとでもいえばいいのでしょうか。

ぶんぶんうなる低音がはぎれよく少しも重く聴こえない。

30年前の私だったら「私の聴きたい演奏ではない」と言ったでしょうが、

今の私はこんな見事な演奏が聴けるのなら、是非行ってみたいと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)