クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

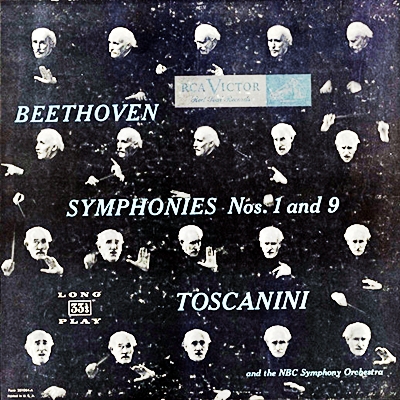

ベートーベン:交響曲第1番

トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1951年12月21日録音

Beethoven:交響曲第1番「第1楽章」

Beethoven:交響曲第1番「第2楽章」

Beethoven:交響曲第1番「第3楽章」

Beethoven:交響曲第1番「第4楽章」

栴檀は双葉より芳し・・・?

でも、影は薄いとは言っても「不滅の9曲」の一曲です。もしその他の凡百の作曲家がその生涯に一つでもこれだけの作品を残すことができれば、疑いもなく彼の代表作となったはずです。問題は、彼のあとに続いた弟や妹があまりにも出来が良すぎたために長兄の影がすっかり薄くなってしまったと言うことです。

この作品は第1番という事なので若書きの作品のように思われますが、時期的には彼の前期を代表する6曲の弦楽四重奏曲やピアノ協奏曲の3番などが書かれた時期に重なります。つまり、ウィーンに出てきた若き無名の作曲家ではなくて、それなりに名前も売れて有名になってきた男の筆になるものです。モーツァルトが幼い頃から交響曲を書き始めたのとは対照的に、まさに満を持して世に送り出した作品だといえます。それは同時に、ウィーンにおける自らの地位をより確固としたものにしようと言う野心もあったはずです。

その意気込みは第1楽章の冒頭における和音の扱いにもあらわれていますし、、最終楽章の主題を探るように彷徨う序奏部などは聞き手の期待をいやがうえにも高めるような効果を持っていてけれん味満点です。第3楽章のメヌエット楽章なども優雅さよりは躍動感が前面にでてきて、より奔放なスケルツォ的な性格を持っています。

基本的な音楽の作りはハイドンやモーツァルトが到達した地点にしっかりと足はすえられていますが、至る所にそこから突き抜けようとするベートーベンの姿が垣間見られる作品だといえます。

この作品の最も理想的な演奏の一つ

ユング君はあちこちでトスカニーニの神髄は50年代のNBC交響楽団との録音ではなくて、戦前の30年代の録音にこそ存在すると主張しています。しかし、この第1番に関しては最晩年のこの録音がどうやらベストのようです。

トスカニーニの演奏でベートーベンを聴く「ヨロコビ」は聴くものの心を沸き立たせるようなパッションに己が身を浸すことにあります。難しい理屈は全く必要のない演奏であり、音響が作り出す生理的快感に身を浸しているだけでトスカニーニってすごい!と思わせてくれます。

それは、何か憑き物が憑いているようなフルトヴェングラーのベートーベンとは全くもって対照的なベートーベンです。そして、一昔前の文学青年たちがベートーベンに人生の重さを仮託していたことを思い出せば、なぜにこの国においてフルトヴェングラーが圧倒的な支持を得、逆にトスカニーニには不当なまでに低い評価しか与えられなかったかが容易に理解できるというものです。

しかし、時は巡り、ベートーベンからその様な「重たいもの」をぬぐい去って、古典派音楽としての正しい姿を求めようとするピリオド演奏のムーブメントがおこってくると、トスカニーニの演奏はとっても新しかったことに多くの人が気づくようになりました。中には、トスカニーニの演奏をその様なピリオド演奏の先駆けのように評価する人まで出てくる始末です。ただし、ピリオド演奏というムーブメントの中で次々と生み出されていったあの青白くて貧血を起こしたようなベートーベンと、燦めくような明るさにあふれたトスカニーニのベートーベンとでは全くの別物です。

もちろん、ユング君は音楽の中にドラマを見いだし、それを文学的に再現することは決して悪いことだとは思っていません。ですからフルトヴェングラーも大好きです。しかし、トスカニーニのような演奏もまた凄いものだと感嘆しています。

この両者は南極と北極ほどに隔たっているように見えても、その根底においてはともに強いパッションをもって音楽に対峙しているという点では全く同じ哲学を共有しているように思えます。要はそのパッションの質が違うだけであり、聞き手にとってはそのような多様性を享受できたと言うことはこの上もない幸福だったことに思いが至ります。

そして、いわゆるピリオド演奏というムーブメントに行き着いてしまった原点尊重主義の演奏に決定的に欠けていたのがこのパッションだったように思えて仕方がありません。とりわけ、あまりにも過剰な理屈の中でパッションが窒息させられているピリオド演奏に接するたびにその様な思いを強くするユング君です。

よせられたコメント

2011-10-27:ろば

- 立派な演奏だとは思います。

ただ、何故か自分には響かない。

理由をつらつら考えてみましたが、自分にはこの演奏からは「よろこび」のようなものが感じられません。

ひたすらムチでビシバシしごかれているような、兵隊の行進のように聴こえました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)