クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

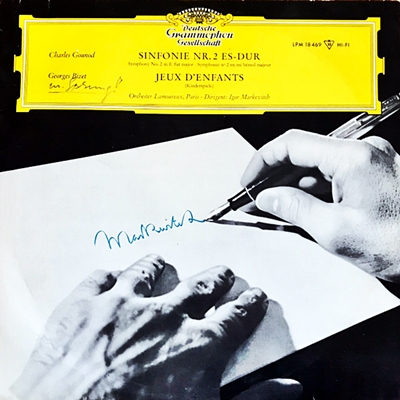

グノー:交響曲第2番 変ホ長調(Gounod:Symphony No.2, CG 528)

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ラムルー管弦楽団 1957年11月8日&10日~11日録音(Igor Markevitch:Orchestre Des Concerts Lamoureux Recorded on November8,10-11, 1957)

Gounod:Symphony No.2, CG 528 [1.Adagio - Allegro agitato]

Gounod:Symphony No.2, CG 528 [2.Larghetto non troppo]

Gounod:Symphony No.2, CG 528 [3.Scherzo. Allegro molto]

Gounod:Symphony No.2, CG 528 [4.Finale. Allegro]

ドイツ・オーストリアの古典的な枠組みをまとったフランス音楽

まあ、グノーと言えば「アヴェ・マリア」ですし、それ以外では歌劇「ファウスト」あたりは思い浮かぶでしょう。しかし、基本的には管弦楽曲などはあまり思い浮かびません。それが、交響曲ともなれば「そんなのも書いていたんだ」というのが率直な感想と言うことになるでしょう。

そこでネット上で調べてみると、この交響曲は彼が「ファウスト」でなどで大成功をおさめる前の時期に書かれたもののようです。

グノーはパリ音楽院を卒業してからイタリアに留学し、その後は教会のオルガニストや合唱団の指揮者を行っていましたから、得意分野は声楽曲やオペラと言うことになります。しかし、オペラで成功をおさめるまではいろいろと試行錯誤していたと言うことなのでしょう。

調べてみれば(調べてばかりですが・・・^^;)、彼が「ファウスト」で成功をおさめたときには40歳をこえていました。

なかなかの苦労人だったようです。

この交響曲第2番は、その成功をおさめる少し前の39歳ころの作品だそうです。

聞いてみれば、意外なほどに構成がしっかりしていていて、特に先行する優れた交響曲作品をかなりしっかりと学んだんだろうなという気がします。

特に第1楽章などは、その力強さの背景にエロイカの影がちらついたりします。おそらく、ベートーベンの交響曲は徹底的に研究したのでしょう。それ以外にも、終楽章ではメンデルスゾーンやシューベルトの雰囲気が漂う軽快な足運びが魅力的で、終わり方も実に輝かしく印象的です。

ただし、彼は基本的には歌曲の人ですから、そう言うしっかりとした交響曲の構成の枠は保ちながら、そこに親しみやすい旋律を入れているのが一番の魅力でしょうか。

その意味では、基本的にドイツ・オーストリアの古典的な枠組みをまとったフランス音楽といえるのかもしれません。

当初想像したゲテモノではなくて、意外なほどに楽しく聞ける作品だと言えます。

信頼していい指揮者

鳥類には「刷り込み」という習性があることはよく知られています。卵から孵化したときにはじめて見た相手を親だと思ってしまう習性です。

ただし、これとよく似たことが人間にもあってこの「刷り込み」という言葉はよく使われます。

そう言う人間の「刷り込み」の一つの典型がクラシック音楽の世界にもあります。

それは、初めて接した作品を聞いたときに、その演奏をもってその作品のスタンダードだと認識してしまうことです。

ただし、熱心にあれこれの演奏や録音を聞いているうちにその「刷り込み」がどうやらおかしいと言うことに気づいて、そのスタンダードの変更を迫られることも良くあることです。もう少し正確に言えば、ストライクゾーンがより広くなると言っていいかもしれません。

ただし、当初のスタンダードがかなり特異だった場合には、そこに至るまでは随分と時と手間がかかります。

ですから、私も良く「面白い演奏ではあるけれども、一番最初には聞いてはいけない演奏」などと言う表現をよく使ってきました。

しかし、ここでマルケヴィッチが取り上げているグノーの交響曲第やグルックのシンフォニアみたいな作品になると、ほとんどの人はこれがファースト・コンタクトと言うことになるでしょう。私もそうでした、

そして、その時に刷り込まれた印象を覆すほどの出会いはほとんどないでしょう。

ですから、グノーやグルックのこれらの作品はこの演奏がスタンダードとして定着することになるのでしょう。

しかしながら、そのあたりの危惧は、指揮者がマルケヴィッチであればそれほどの懸念はないはずです。

そう言えば、以前にベルワルドの交響曲を幾つか紹介したのですが、その時に以下のように書いていました。ベルワルドもまたかなりマイナーな存在です。

このベルワルドに関して言えば、マルケヴィッチの録音はまさにスタンダードと言っていいほどに信頼できる演奏であり、その音楽を力強く歌わせるスタイルはベルワルドの持つ魅力を存分に味合わせてくれます。

マルケヴィッチはしっとりとした歌の部分であってもそう言う甘さに寄りかかることはありませんし、音楽が大きく盛り上がっていく場面でもその盛りあげ方は実に自然であざとさというものが全くありません。そして、作品全体への目配りも万全で、聞き終われば「そうだったのか」という不思議な納得感を聞き手に与えてくれます。

まあ、そのあたりはベースが「作曲家」であることが大きく寄与しているのでしょう。

おそらく、これと同じ事がこの極めてマイナーな作品にもあてはまることでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)