クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

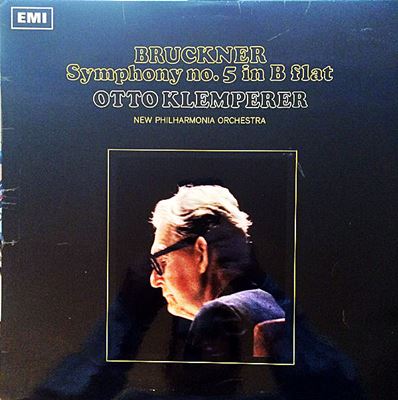

ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調

オットー・クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団. 1967年3月9日,11日,14日&16日録音

Bruckner:Symphony No.5 in B-flat major, WAB 105 [1.Introduktion: Adagio - Allegro]

Bruckner:Symphony No.5 in B-flat major, WAB 105 [2.Adagio: Sehr langsam]

Bruckner:Symphony No.5 in B-flat major, WAB 105 [3.Scherzo: Molto vivace (schnell) - Trio: Im gleichen Tempo]

Bruckner:Symphony No.5 in B-flat major, WAB 105 [4.Finale: Adagio - Allegro moderato]

何故か演奏機会の少ない作品です

その辺の事情は初演時も同じだったようで、途中で第3交響曲の改訂という大きな中断を含みながらも1878年にようやく完成を見たこの作品は、なかなか演奏の機会に恵まれませんでした。

ピアノ編曲による試演などは行われたようですが、本来の形での演奏は1894年にシャルクによって行われました。しかし、当時既に病に伏していたブルックナーはこの演奏会におもむくことができず、翌年にレーヴェによって行われた演奏会にも出かける事はできませんでした。

おそらくブルックナーはこの作品を自分の耳で聞く機会はなかったのではないかと考えられます。

また、シャルクやレーヴェによる演奏も、いつものごとく大幅なカットや改訂が行われていたようです。

その様な不幸な生い立ちがこの作品のポピュラリティを引き下げる要因となったかもしれません。

冒頭の「ブルックナーの霧」が晴れると目の前に巨大なアルプスの山塊がそびえ立つような音楽は、最もブルックナーらしい音楽といえるかもしれません。また、第1楽章も第2楽章もアダージョというのはそう言うブルックナーらしさをより一段と強調しています。

そして、何よりも最終楽章のフィナーレはブルックナー自身が「コラール」と名付けているように、雄大かつ荘厳、壮麗な音楽です。

この長大な音楽を聞き続けてきたものにとって、この最後の場面で繰り広げられる音楽こそは、ブルックナーを聞く最大の喜びだといえます。

<追記>

ある方からメールので以下のようなご指摘をいただきました。

「こんにちは。いつも楽しく聴かせていただいています。Thanks a lot!

ブルックナーのファンとしてひとつ気になったのが、5番の解説で"1楽章も2楽章もアダージョ"と書かれているところです。ご承知のように1楽章はアダージョの序奏を持つアレグロの楽章で、2楽章とは通常のシンフォニーと同じように急ー緩の対比があると思います。1楽章と4楽章が共通のアダージョの序奏を持っていること、4楽章の2重フーガで1楽章のアレグロの楽想が帰ってくるところ、などがこの交響曲を特徴付けていると思うのですが?」

まったくその通りです。

感謝!!

悠然たるテンポで築き上げられる壮麗な世界

クレンペラーの演奏歴を振り返ってみれば若い時代から彼は随分とブルックナーは指揮をしているようです。

また、ブルックナーの交響曲の録音にも執念を燃やしたようで、何度もレーベルに持ちかけて、1960年からフィルハーモニア管との間で録音が開始されます。しかし、ブルックナーの6番を録音したいとEMIのレッグに提案したときには、レッグから「そんなの交響曲が売れると思うのか」と却下されたという話も伝わっています。

つまりは1960年代に入っても、当時のイギリスにおいてはブルックナーというのはなかなか理解されづらい音楽だったようなのです。

ですから、フィルハーモニア管とのブルックナー録音はもっとも多くの人に受け入れられる可能性のある第7番からスタートしました。

ところが、これが何ともザッハリヒカイトの極みというか、日本のブルックナー愛好家が期待するような響きの真逆を行くような演奏で、今もって「存在すること自体が悪」みたいな言われ方をされたりします。(^^;

そのためか、クレンペラーのブルックナーと言うのはこの国ではあまり評判がよろしくありません。

しかし、私などはいろいろなブルックナー演奏はあってもいいと思うので、あの第7番にしても徹底的な理詰めによって見事な造形物に仕上がっていると思えば、そう悪いものでもありません。

そして、最近紹介した第4番もまた驚くほど直線的で、これまた至って評判の悪い録音でした。

あの驚くほどのスピードで最後まで突っ切る姿はスタジオ録音とは思えないような「暴演」という人もいるようです。

ところが、この1967年に録音された第5番は、何故かそれらとは全く雰囲気が違うのです。

まず誰でも分かるのは、冒頭のピアニシモからはじまって、それがいきなり炸裂するシーンで聞き手は完全にブルックナーの神秘の世界に誘い込まれるのです。この入り方は、最初の7番や4番のようなザッハリヒカイトと言うか、無機質というか、そう言う世界とは全く異なります。

また、テンポ設定も全く違って、何故かこの第5番では悠然と歩を進めるような佇まいなのです。

そして、基本的にそう言うスタンスをクレンペラーが取るならば、これまた当然の事ながら、音楽はこの上もなく雄大なものとなります。

そして、そう言う丁寧な姿勢は第2楽章に入っても変わらず、入念な表情付けでこのAdagio楽章を造形していくのです。

本当に、これがあの第4番と第7番を録音した同じ人とは信じがたいほどです。

そして、Scherzo楽章に入っても歩みは早まることはなく、その足はしっかりと地についています。ここでも、第2楽章で感じた丁寧さは失われることはありません。

しかし、一番素晴らしいのは最終楽章でしょう。

ここでもゆったりとしたテンポ設定は変わらず、そしてそれを最後まで維持をして最後の壮麗なフィナーレまで一瞬の緩みもなしに歩を進めていきます。

うーん、これがギリギリでパブリック・ドメインとして残ったことは、クレンペラーにとっては幸運なことでした。

そして、ますますクレンペラーという指揮者の摩訶不思議さを感じさせてくれる録音でもありました。

よせられたコメント

2021-01-01:ナルサス

- 晴らしい音源をアップしていただきありがとうございます。

個人的にはクレンペラーに対して苦手意識みたいなものがありましたが、80分超の長丁場を一気に聞き通せました。

近年のブル5の演奏は、音楽の流れに重きを置いた機動的な演奏が増えてきていて、分厚くゆっくり演奏するスタイルは過去の産物になりつつありますが、そのような旧スタイルの中でも代表的な演奏に感じました。

それにしても(セッション録音ということを含む必要はあるでしょうが)当時のフィルハーモニア管弦楽団は素晴らしいです。

(大フィルを悪く言いたくありませんが)朝比奈も本当はこのような演奏を志向していたのでしょうか。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)