クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

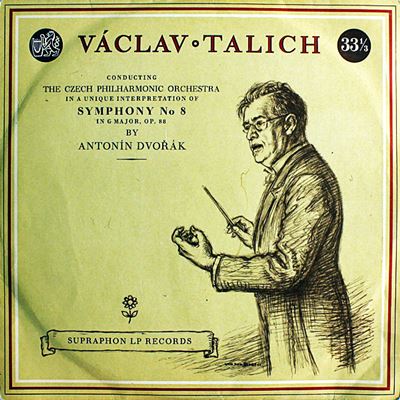

ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 作品88

ヴァーツラフ・ターリヒ指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1951年10月28日~31日録音

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [1.Allegro con brio]

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [2.Adagio]

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [3.Allegretto grazioso - Molto Vivace]

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [4.Allegro ma non troppo]

一度聞けば絶対に忘れないほどの美しいメロディーです

おそらく一度聞けば、絶対に忘れることのできない素晴らしいメロディーです。

私がこのメロディーに初めてであったのは、車を運転しているときでした。

いつものようにNHKのFM放送を聞きながら車を走らせていました。おそらく何かのライヴ録音だったと思います。

第2楽章が終わり、お決まりのように観客席の咳払いやざわめきが少し静まったころを見計らって、第3楽章の冒頭のメロディーが流れはじめました。

その瞬間、ラジオから流れる貧弱な音でしたが耳が釘付けになりました。

それは、今まで聞いたことがない、この上もなく美しくメランコリックなメロディーでした。

その頃は、クラシック音楽などと言うものを聞き始めて間もない頃で、次々と新しい音楽に出会い、その素晴らしさに心を奪われると言う本当に素晴らしい時期でした。

そんな中にあっても、この出会いは格別でした。

実は、車を運転しながら何気なく聞いていたので、流れている音楽の曲名すら意識していなかったのです。

第4楽章が終わり、盛大な拍手が次第にフェイドアウトしていき、その後アナウンサーが「ドヴォルザーク作曲、交響曲第8番」と読み上げてくれて初めて曲名が分かったような次第です。

翌日、すぐにレコード屋さんにとんでいったのですが、田舎の小さなお店ですから、「えぇ、ドヴォルザークって9番じゃなかったですか?」等とあほみたいな事を言われたのが今も記憶に残っています。

クラシック音楽を聴き始めた頃の、幸せな「黄金の時代」の思い出です。

民族への誇りに満ちた熱い演奏

嘘か本当かは分かりませんが、ターリッヒ&チェコ・フィルによるドヴォルザークの演奏を聞いたムラヴィンスキーは、その素晴らしさに感嘆して、それ以後自らの演奏会ではドヴォルザークを取り上げることはなかったという話が伝わっているそうです。

しかし、じっくりと考えてみると、このエピソードはなかなかに興味深いものがあります。

音楽史の中ではドヴォルザークは「国民楽派」というカテゴリーに入れられて、民族主義的な音楽を書いた作曲家と言うことになっています。もちろん、それで間違いはないのですが、ところが彼の作品で高く評価されている録音の多くは、そう言う民族主義的な側面を削ぎ落とした、(おかしな言い方ですが)、純音楽的なというか、民族的と言うよりは国籍不明のコスモポリタンな音楽として演奏したものが上げられることが多いのです。

その典型はトスカニーニやセルによる交響曲演奏でしょう。

しかし、そうなってしまう背景を見てみれば、ドヴォルザークの音楽にはブラームスの音楽が強く影響をしていて、その背骨として伝統的な西洋音楽の構造がしっかりと通っているからです。ですから、そのしゃんとした背骨に添って音楽を構築すれば、それはそれで実に立派な音楽として仕上がってしまうのです。

おそらく、ムラヴィンスキーがドヴォルザークを演奏すれば、間違いなくセルやトスカニーニと同じ方向性で音楽を構築したはずです。

しかし、ここで聞くことのできるターリッヒのドヴォルザークは、そう言う西洋音楽の伝統を踏み外すことなく、そこに加えてチェコの民族的要素を大らかに、そして情熱的に歌い上げています。

音楽というものが「知」と「情」で出来ているとするならば、セルやトスカニーニは徹底的に「知」に添って音楽を構築し、ターリッヒは大らかに民族的な「情」を歌い上げているのです。

そして、不思議なことに、こういうターリッヒのように熱く民族への賛歌を歌い上げるような演奏はそれほど多くはないのです。それは、彼のあとを継いでチェコ・フィルを率いたクーベリックやアンチェルにしても同様です。そして、その背景に様々な政治的要因が重なって、おそらくはそこまで屈託もなく民族の誇りを歌い上げることには躊躇いを感じてしまったのでしょう。

そう言う意味では、ターリッヒは多少の政治的嫌がらせを受けたことはあっても、それによって自らの民族への誇りと信頼を損なうことのない幸せな人生を送れた人といえるかもしれません。

彼が引退する直前の1954年に録音された「新世界より」はそう言うターリッヒの幸せな側面が色濃くでた演奏です。セルやトスカニーニの演奏ばかり聞いてきた私にとってはいささか驚かされるほどの「熱さ」で圧倒されました。

それは、1951年に録音した第8番の交響曲もまた同様なのですが、こちらの方はいささか響きが痩せて聞こえる録音が残念ではありますが、演奏はこれもまた実に「熱い」ので、是非とも聞いて欲しい一枚です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)