クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサート(3)~ウェーバー:「オベロン」序曲/メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」/リヒャルト.シュトラウス:交響詩「ドンファン」

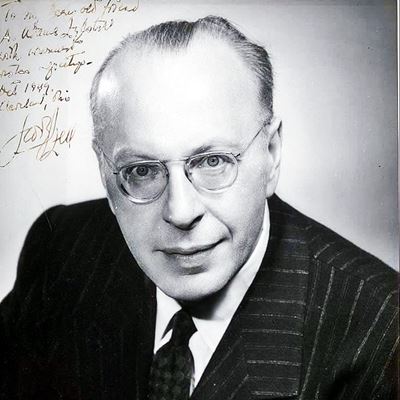

ジョージ・セル指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1943年7月11日録音(ニューヨーク・フィル デビュー・コンサート)

Weber:Oberon, Overture

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian" [1.Allegro vivace]

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian" [2.Andante con moto]

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian" [3.Con moto moderato]

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian" [4.Saltarello. Presto]

Richard Strauss:Don Juan, Op.20

ニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサート

そして、新天地のアメリカではトスカニーニの援助によって(そう、トスカニーニは最後までセルの擁護者でした)NBC交響楽団の客演指揮者として迎えら、メトロポリタン歌劇場でも指揮活動を行うようになります。

しかし、セルにとってアメリカでのキャリアを築く上で決定的な踏み台となったのが、ここで紹介しているにニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサートでした。

それは、いわゆる演奏会シーズンが終了した後に行われた「サマー・コンサート」だったのですが、1943年の7月4日と11日の2回のコンサートはセルにとってアメリカにおけるキャリアを積み重ねていく上では極めて重要なステップだったはずです。

ちなみに、その二日間のコンサートのプログラムは以下の通りです。

1943年7月4日

- ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

- スメタナ:連作交響詩「我が祖国」より第2曲「モルダウ」

- ワーグナー:「タンホイザー」序曲

- スーザ:星条旗よ永遠なれ

1943年7月11日

- ウェーバー:「オベロン」序曲

- メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

- リヒャルト.シュトラウス:交響詩「ドンファン」 作品20

- ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

両日ともに日曜日ですし、こういう夏のコンサートはいわゆる「名曲コンサート」のような内容になることが多いのですが、セルが計画したプログラムはその手のコンサートとしてはかなり意欲的です。

いわゆるドイツ正統派の古典派からロマン派に至る音楽は言うまでもなく、東欧系の音楽、さらにはアメリカの音楽まで幅広く対応できる能力を示そうという意気込みが感じ取れます。

そして、まさにこれをステップとして「完璧主義の権化」とも言うべきアメリカ時代のセルがスタートするのです。

なお余談ながら、1943年と言えば、日本ではその年の5月に学徒戦時動員体制、いわゆる学徒出陣が発表され、さらには米軍のアッツ島上陸で日本軍が全滅して「玉砕」という言葉が使われるようになっていた時期です。そんな時に、アメリカのニューヨークではこのような「サマー・コンサート」が行われていたのかと思うと複雑な心境にならざるを得ません。

<どうでもいい追記>

どのように栄えた帝国にも必ず最期の時というものが存在します。それは中国における王朝の興亡やローマ帝国の滅亡、海の都だったヴェネチアの繁栄と衰亡など、数え上げればきりがありません。つまりは永遠に栄え続ける帝国などと言うものはあり得ないのです。

おそらく、このコンサートでアメリカ国歌を歌った人たちの大部分は己の祖国への誇りを持って歌っていたことでしょう。そして祖国アメリカへの自信と信頼は揺るぎないものだったでしょう。しかし、その上昇曲線は50年代から60年代にかけて頂点をむかえ、その後多少の並はあっても少しずつ下降曲線を描き、そして今まさにその下降曲線は大きくカーブを描きつつあるようです。

私はアメリカという国の「ジャイアン的性格」には辟易としていましたが、その反面として持っている「懐の深さ」には敬意を抱いていました。何といっても、このコンサートで平気でワーグナーの作品を取り上げているのですから、それは日本という国の歪なまでの偏狭さを浮かび上がらせてくれます。

選挙というものは、有権者が自らの自由意志で投票を行い、その投票された票を正確に集計して、その得票数の多い方が「当選」するという事が「当然」の事です。そして、その事は、日本ならば小学生でも簡単に理解できる事なのですが、かの国では国民の半分近くが理解できなくなっていることに驚きを禁じ得ません。

私が住まう大阪でも、住民投票でごく僅かでも反対票が賛成票を上回ればそれで「大阪都構想」は白紙に戻るのであり、どれほどその構想を強く推進したり支持していた人でもその結果は受け入れるのです。

ところが、今のアメリカの大統領選挙を高みの見物をしていると、そんな当たり前のことを理解しようとせずに、訴訟を連発し、支持者の多くもまたそれに煽られて愚かな行動を繰り返しているのです。

おそらく、あの様な無様な事は日本では決しておこりません。

80年の時を経て、この偏狭さと言うことについてはいつの間にか逆転してしまったのかもしれません。

いつものセルが戻ってきている

最初のコンサートから一週間後に第2回目のコンサート行われたのですが、おそらくはこの2回のコンサートがワンセットでセルのニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサートと考えていいでしょう。

そして、最大の危機とも言うべきベートーベンの不発を乗り切った後の2回目のコンサートではいつものセルの姿が最初から貫徹します。

前回も書いたことですが、セルという人はライブでもスタジオでも、さらに言えば時を経ても作品へのアプローチがほとんど変わらない指揮者でした。この日のプログラムのうちガーシュインの作品以外は後にスタジオで録音したものがありますから、それらを聞き比べてみれば作品へのアプローチは驚くほど変わりません。

そして、ニューヨーク・フィルも最初からエンジン全開で素晴らしいアンサンブルを聴かせてくれます。

そして、この時代のライブ録音としては驚くほどに音質もいいので、ニューヨーク・フィルが持つ魅力を十分に味わうことが出来ます。

ただし、驚くのはこの日のプログラムです。

ガーシュインをのぞけばオール・ドイツ音楽です。

まあ、メンデルスゾーンはユダヤ人作曲家で、ドイツでは演奏禁止になっていましたからなんの問題もないのでしょう。しかし、ウェーバーは古きドイツの象徴のような作曲家ですし、リヒャルト.シュトラウスに至っては、あれこれの理由があったとは言え第三帝国の帝国音楽院総裁の地位にあった人物でした。

しかし、当時のアメリカは例え戦時下であってもそう言うことは何ら問題視しない度量があったのです。

それは、あらゆるものを「敵性音楽」だの「敵性用語」だのと言って弾圧していった当時の日本とは大違いです。

ただし、悲しむべきは、今のアメリカにはその様な大国としての度量が全く消え失せていることです。せめて、こういう録音を通して古き良きアメリカを偲びましょうか。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)