クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シベリウス:交響曲第5番 変ホ長調 Op. 82

ロベルト・カヤヌス指揮 ロンドン交響楽団 1932年6月22日~23日録音

Sibelius:Symphony No.5 in E Flat, Op.82 [1.Tempo Molto Moderato - Largamente - Allegro Moderato - Presto]

Sibelius:Symphony No.5 in E Flat, Op.82 [2.Andante Mosso, Quasi Allegretto]

Sibelius:Symphony No.5 in E Flat, Op.82 [3.Allegro Molto - Un Pochettino Largamente]

影の印象派

彼を死の恐怖に陥れた喉の腫瘍もようやくにして快癒し、伸びやかで明るさに満ちた作品に仕上がっています。

しかし、その伸びやかさや明るさはシベリウスの田園交響曲と呼ばれることもある第2番のシンフォニーに溢れていたものとはやはりどこか趣が異なります。

それは、最終楽章で壮大に盛り上がったフィナーレが六つの和音によって突然断ち切られるように終わるところに端的にあらわれています。

そう言えば、「このシベリスの偉大な交響曲を、第3楽章で中断させて公開するという暴挙は許し難い、今すぐ第4楽章も含む正しい姿に訂正することを要求する」、みたいなメールをもらったことがありました。(^^;

あまりの内容に驚き呆れ果てて削除してしまったのですが、今から思えばこの交響曲の「新しさ」を傍証する「お宝級」のメールだったので、永久保存しておくべきでした。

さらに、若い頃の朗々とした旋律線は姿を消して、全体として動機風の短く簡潔な旋律がパッチワークのように組み合わされるようになっています。

また、この後期のシベリウスとドビュッシーの親近性を指摘する人もいます。

シベリウスとドビュッシーは1909年にヘンリー・ウッドの自宅で出会い、さらにドビュッシーの指揮する「牧神の午後」などを聞いて「われわれの間にはすぐに結びつきが出来た」と述べています。

そして、ドビュッシーを「光の印象主義」だとすれば、シベリウスは「影の印象主義」だと述べた人がいました。

上手いこというもので、感心させられます。

まさにここで描かれるシベリウスの田園風景における主役は光ではなく影です。

第4番シンフォニーではその世界が深い影に塗りつぶされていたのに対して、この第5番シンフォニーは影の中に光が燦めいています。

シベリウスは日記の中で、この交響曲のイメージをつかんだ瞬間を次のようにしたためています。

それは1915年の4月21日、午前11時10分前と克明に時刻まで記した出来事でした。

シベリウスの頭上を16羽の白鳥が旋回しながら陽光の照る靄の中に消えていったのでした。その銀リボンのように消えていく白鳥の姿は「生涯の最も大きな感銘の一つと」として、次のように述べています。

日はくすみ、冷たい。しかし春はクレッシェンドで近づいてくる。

白鳥たちは私の頭上を長い間旋回し、にぶい太陽の光の中に銀の帯のように消えていった。

時々背を輝かせながら。白鳥の鳴き声はトランペットに似てくる。

赤子の泣き声を思わせるリフレイン。

自然の神秘と生の憂愁、これこそ第5交響曲のフィナーレ・テーマだ。

この深い至福の時はこの交響曲のフィナーレの部分に反映し、そしてその至福の時は決然たる6つの和音で絶ちきられるように終わるのです。

あらゆるシベリウス演奏の「原点(origin)」とも言うべき存在

今さらこんな古い時代の録音なんか止しにしてくれ!という言葉が聞こえてきそうです。

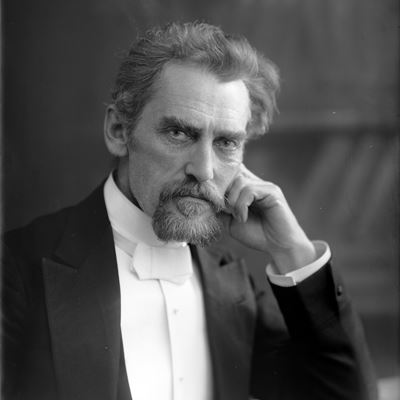

おまけに指揮者がロベルト・カヤヌスです。

まさに、それって誰?と言う人も多いのではないでしょうか。

しかし、あらゆるシベリウス演奏はここから始まります。それは「スタンダード」などというものではなく、それ以上の「原点(origin)」とも言うべき存在なのです。

それにしてもカヤヌスは1856年生まれですから、それはもう伝説を通りこして神話のような時代の存在です。フルトヴェングラーは1886年生まれですから30歳以上も年長であり、あのトスカニーニでさえ1867年生まれですから10歳以上も年長なのです。

調べてみれば、アルトゥール・ニキシュが1855年生まれですから、まさにそう言う存在と同世代の指揮者なのです。

そう考えれば、そう言う神話時代の指揮者の演奏がこのクオリティで残ったのは「奇蹟」のようなものだといえます。

この一連のシベリウスの録音はフィンランド政府の依頼によって行われ、それを引き受けたのがEMIの若き音楽プロデューサーだったウォルター・レッグでした。そして、指揮を引き受けたのがフィンランド音楽の守護者とも言うべきロベルト・カヤヌスだったのです。

すでに70代の半ばをむかえていたカヤヌスにとっては骨の折れる仕事だったのでしょうが、「国家プロジェクト」とも言うべきシベリウス録音であればその労を厭わなかったのでしょう。

彼は1930年の5月に1番と2番を録音し、そして、しばらく時間を空けて1932年6月に3番と5番を録音するのですが、その翌年にカヤヌスがこの世を去ってしまって全曲録音は幻となってしまいました。

もちろん、別の指揮者を呼んできて残りの3曲を録音することも可能だったのでしょうが、残されたカヤヌスの演奏を聞けば、それはカヤヌス以外には完成させることが出来ないものだったことを納得させられます。

このカヤヌスの演奏を聞いていてふと思い出したのが、ルノワールの逸話でした。

ルノワールは大変な贅沢好きだったとして知られているのですが、良く話を聞いてみるとその「贅沢」とは金銭的に高価なものを好んだというのではなくて、人が時間と手間をかけてじっくりと作りし出したものしか身の回りに置きたくなかったというのが本当のところだったようです。彼は、どれほど小綺麗に仕上がっていようとも、工業的に生産されたものはすべて拒否したのです。

その一番いい例が肉料理だったようで、彼はガスの火とフライパンで効率的に調理された肉料理は一切拒否しました。

ルノワールにとって肉料理とは薪や炭を使って職人がじっくりと手間と時間をかけて焼き上げたものだけが、その名に値したのです。

そして、ここで聞くことのできるカヤヌスのシベリウスもまた、まさに薪や炭を使って、十分すぎるほどに手間と時間をかけて焼き上げたような音楽なのです。

そこでは、ホンのちょっとしたフレーズに至るまで、その歌わせ方やテンポの設定を考え抜いているのがよく分かります。

それは、職人が火加減をコントロールしながら肉の向きをあれこれ変えることによって最高の焼き加減になるように腕を振るっている姿とだぶります。

そして、その様な最高の職人の手によってシベリウスの録音が世界に発信されたことは、シベリウスにとってはこの上もない幸運でした。

何故ならば、これほどまでにすぐれた「origin」をもった作曲家は他には存在しないからです。

ですから、どれほど古い録音であっても、シベリウスを愛するものであるならば、これは聞かなければいけない「義務」があるのです。

ただ残念なのが、繰り返しになりますが、返す返すも全集として完成させる時間を神がカヤヌスに与えなかったことです。録音的にもわずか2年ですが30年に録音された1番、2番と32年に録音された3番と5番とではかなりクオリティの差があります。よりすぐれた録音クオリティで4番や7番が残されていればと夢想するのですが、それもまた詮無きことです。

なお、この一連の録音に関しては、当初は「交響楽団」としか記されていませんでした。やがて、3番と5番に関しては「ロンドン交響楽団」による演奏であることが分かってきたので、1番と2番も同様かと考えられてきました。しかし、最近は1番と2番に関しては「ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団」による演奏だと考えられるようになってきました。

しかし、実際はどうだったのかは依然として「藪の中」です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)