クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

マーラー:交響曲第4番

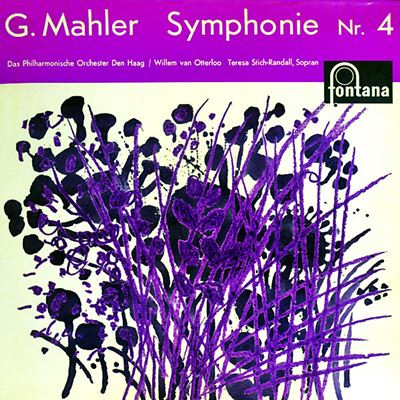

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 (S)テレーザ・シュティヒ=ランダル ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1956年5月7日~9日録音

Mahler:Symphony No.4 [1.Bedachtig, nicht eilen]

Mahler:Symphony No.4 [2.In gemachlicher Bewegung, ohne Hast]

Mahler:Symphony No.4 [3.Ruhevoll, poco adagio]

Mahler:Symphony No.4 [4.Wir geniessen die Himmlischen Freuden. Sehr behaglich]

マーラーの間奏曲・・・?

この作品をそのようにいった人がいました。

2番・3番と巨大化の方向をたどったマーラーの作品が、ここでその方向性を変えます。ご存じのように、この後に続く5〜7番は声楽を伴わない器楽の3部作と言われるものです。

この第4番はそれらとは違って第4楽章にソプラノの独唱を伴いますが、それは前2作のように、声楽の追加によってよりいっそうの表現の巨大化を求めたものとは明らかに異なります。

牧歌的小景とか天国的な夢想と称されるこの作品の雰囲気をより高めるために、実に細やかな歌となっています。まさに、前期の2,3番と中期の4〜7番をつなぐ「間奏曲」というのはまさにこの作品を言い表すのにはぴったりの表現かもしれません。

しかし、そこはマーラーの事ですから、間奏曲と言っても普通に演奏すれば1時間近い作品ですから、一般的な交響曲のサイズから言えばかなりの大作であることは事実です。

とりわけ、第3楽章の美しいメロディは、ユング君の見るところでは、第3番の最終楽章と並んでマーラーが書いたもっとも美しい音楽の一つだと思います。

私の中のマーラー演奏における「大発見」

さて、オッテルローの別の録音を聞こうと思って取り出してきたのがこのマーラーの4番でした。

よく知られているように、メンゲルベルク&コンセルトヘボウとマーラーの関係に代表されるように、オランダという国は最後までマーラーを演奏し続けました。そう言う意味では、ナチスによる演奏禁止処分によってマーラー演奏の歴史が断絶してしまったドイツとは大きく異なります。

不勉強にして、オッテルローの手兵であった「ハーグ・レジデンティ管弦楽団」とオッテルローがどれほどのマーラー作品を演奏して来たのかはよく知りません。しかし、ドイツとは異なる背景を持ったオランダのコンビですから、マーラー作品をどのように演奏しているのかに興味にがひかれたのです。

そして、結論から言えば、驚くほどに素晴らしいマーラー演奏であり、あらためてこの両者の力量に目を見開かれました。

まず、真っ先に気がついたのはメロディラインの冒頭を少し弱めに演奏することによって、この作品がメルヘンチックな音楽であることを聞き手に分かりやすく提示してくれることです。それは、まるで炉端のまわりにみんなが集まって、これから楽しいメルヘンを聞かせてもらうような風情を感じさせてくれるのです。

確かに、この「ハーグ・レジデンティ管弦楽団」というのは、現代の機能的なオーケストラと較べれば、その機能性という点では劣ることは否定できません。しかし、彼らが紡ぎ出す何処か少しくすんだような響きはメルヘンの世界を語るにはピッタリの響きです。

そう言えば、この時代のヨーロッパのオケというのは、そのオケならではの地方色を持っていました。この「どこかくすんだような響き」ももしかしたらこの「ハーグ・レジデンティ管弦楽団」の持ち味なのかもしれません。

もしもそうだとすれば、オッテルローというのは自らの手兵の特性を実に上手く活用して、それがもっとも引き立つようにマーラーの音楽世界を作ったともいえます。

もっとも、そのあたりの事はこの「ハーグ・レジデンティ管弦楽団」とオッテルローの録音をもっと聞き込んでいかないと軽々に断定することは戒めるべきでしょう。

しかし、少なくない方からは「しつこい」とお叱りを受けそうなのですが、現在のハイテクのオーケストラがその高い機能性フルに発揮してマーラーの複雑な音符を音に変換してくれても、結果としてその響きが何処か無色透明で蒸留水のようなものであるならば、私にとってはこのような演奏の方が好ましく思えてしまうのです。

それから、もう一つ指摘しておきたいのは、この時代のモノラル録音としてはかなり優秀な部類に入る録音だと言うことです。

ですから、意外なほどに分解能が高くて細部まで見通しがよいので、何となく雰囲気だけで聞かせるというようなものにはなっていないと言うことです。

そして、それは同時にこのオケの何処かくすんだよう響きの美しさを見事にすくい上げていることにもつながっているのです。

そして、こういう雰囲気で最初の2つの楽章を聞かせてもらってくると、第3楽章ではどれほどのメルヘンの世界が繰り広げられるんだろうかと期待が高まるのですが(^^;、これが意外なことに、途端に端正な表情なってしまうのです。

これって、51年録音の幻想交響曲でもよく似たことがありました。

やろうと思えば、いくらでももっとどぎつく表現できるだろうに、そう言う場面に来ると逆にそこでぐっと手綱を引き締めてしまうのです。このマーラーの第3楽章でも同じようにオッテルローは手綱を引き締めてしまうのです。それは、この作品が「交響曲」であったことを聞き手に思い出させるような雰囲気であり、シンフォニックな面をここで前面に押し出してくるのです。

こういう音楽の作り方もオッテルローという指揮者の特徴なのかもしれません。

そして、最終楽章になるとソプラノ独唱が入ってくるのですが、それはまるでメルヘンの語り手だった人が遂にみんなの前に姿をあらわして歌い出したような思いにさせてくるほどに素晴らしい瞬間です。

ですから、ここでは主役は明らかに指揮者のオッテルローから歌い手である「テレーザ・シュティヒ=ランダル」にうつります。

そして、これまた恥ずかしながら、「テレーザ・シュティヒ=ランダル」というソプラノについては何も知らなかったのですが、可憐でありながらも知的で崩れを魅せない歌い回しにすっかり感心させられてしまいました。その歌こそはこのメルヘンの語り手にピッタリだと思わせられます。

調べてみれば、「テレーザ・シュティヒ=ランダル(Teresa Stich-Randall)」はアメリカ出身のソプラノ歌手で若くしてトスカニーニにも認められたという優れた才能の持ち主だったようです。その認められ方というのが、トスカニーニが「ファルスタッフ」のナンネッタ役に彼女を抜擢したときに彼女のことを「世紀の発見」と絶賛したと言うのですから、大したものです。

でも、もう少し考えて気づいたのは、カラヤン指揮による「ばらの騎士」で、シュヴァルツコップ、ルートヴィヒらに囲まれるというとんでもない状況の下で、清純なゾフィー役を歌っていました。

やはり、私は「歌」の世界には疎いようです。(^^:

そんな「テレサ・シュティヒ=ランダル」の可憐な側面がもっともよく味わえるのがこのマーラーの4番かもしれません。

そして、私も偉そうにトスカニーニに倣って言えば、これは「私の中のマーラー演奏」における「大発見」でもありました。

よせられたコメント

2019-07-01:megami-k

- この曲のソプラノで私が好きなのは、エミー・ローゼがダントツの一位で、レリ・グリストが二位、あとは番外、というものでしたが、このひとを第三位にしようかな、と心が動いています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)