クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ビゼー:交響曲 ハ長調

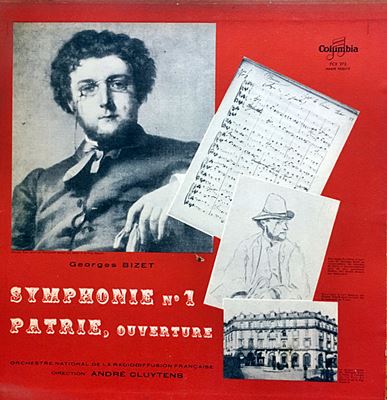

アンドレ・クリュイタンス指揮 フランス国立放送管弦楽団 1953年10月23日録音

Bizet:Symphony in C major, WD33 [1.Allegro vivo]

Bizet:Symphony in C major, WD33 [2.Adagio]

Bizet:Symphony in C major, WD33 [3.Scherzo: Allegro]

Bizet:Symphony in C major, WD33 [.Finale: Allegro vivace]

これこそ、青春の歌です。

彼女は夫の才能を全く信用せずに馬鹿にし続けていました。さらに、ビゼーがその不幸な人生を若くして終えると、彼女はさっさと別の男と再婚をして、前夫の作品はほったらかしにして散逸するのに任せました。

おかげで、彼の作品はそのかなりの部分が失われてしまいました。このビゼー17才の手になる若書きのすばらしい作品も、20世紀になって再発見されたものです。

モーツァルトの妻であったコンスタンツェは少なくとも夫の作品を大切に保管しました。

おかげで私たちは彼の作品のほとんどすべてを失なわずにすみました。

ビゼーの妻の悪妻ぶりは際だっています。

それにしても、この作品が17才の若者の作品とはにわかに信じがたいものがありますが、反面、17才の若者にしか書けないだろう、さわやかさと厳かさもあります。

若者と厳かさというのはなんだか矛盾するみたいですが、それはあまりにも人間というものを知らなさすぎます。

若者、特に少女というものは、その限られたある一瞬の間だけですが、この上もない神秘性と厳粛さを漂わせます。疑問に思う方は映画「レオン」を見られたし。(もっとも最近はそんな一瞬を持つこともなく、くたびれた大人の女になってしまう人も多いようですが)

そして、男は少女ほどではないにしても、事情は同じです。

そういう若さが持つ一瞬の厳かさを、この音楽ははっきりと感じ取らせてくれます。

ビゼーといえば「カルメン」であることは事実ですが、彼は決してカルメンだけの作曲家ではないのです。

随分と「自由」な演奏であり、その「自由」さの中にこそフランスのオケならではの色合いがある

アンドレ・クリュイタンスとフランス国立放送管弦楽団による1953年の録音ですから、最初から細部まで克明に描き出すような演奏でないことは容易に推察が出来るのですが、冒頭部分からして随分と「自由」な演奏です。しかしながら、その「自由」さの中にこそフランスのオケならではの色合いがあることも事実です。

たとえば、この録音ではホルンなんかはかなり音程が怪しくて微妙な場面があちこちにあって、おそらく普通なら録り直しだろうなと思うのですが、その色合いゆえにか、ただの怠惰のゆえにかは分かりませんがそのまま放置されています。しかし、そういうことも放置するというスタンスゆえに、ある種のローカリティがもたらす「色」を保持しているのかもしれません。

時代が下がるにつれてオーケストラの機能は飛躍的に向上し、その結果として響きはこの上もなく透明でクリアになっていくのに反して、色彩感はどんどん薄くなっていく傾向があります。そう言う傾向がつまらぬと思われる方には、それなりに聞く価値が十分にある録音だといえそうです。

そんなクリュイタンスのやり方がもっとも上手くいっているのが「Adagio」楽章でしょう。

この楽章の骨格を為すオーボエのソロは、そのほぼすべてを奏者にまかせているように聞こえます。それは、フランスのオケならではの魅力を湛えています。

そして、それを受けて登場する弦楽合奏の部分でも、クリュイタンスは彼らがおそらくは「このように演奏したいんだろう」と思える方向に引っ張っていきます。いや、それは「引っ張っていく」というような「意志」を感じるようなものではなく、まさに彼らが自発的に歌っているかのように「導いて」いくのです。

しかしながら、その様なやり方は後半の二つの楽章ではいささか物足りなさを感じる事につながっているのかもしれません。

この交響曲はビゼーにとっては若書きの作品であり、交響曲としては響きも薄くて構造的にも弱さを感じることは否定できません。しかし、その反面として、10代の若者ならではの弾むような躍動感がそう言う弱さをカバーしています。

ところが、このクリュイタンスの録音では、そういう部分がいささか落ちつきすぎているのです。そして、その傾向は最終楽章に入っても変わることはなく、フィナーレに向かってもなんだか音楽が沈静化していくような錯覚にとらわれるのです。

やがて、60年代にはいると、フランスのオーケストラは苦痛を伴う大変革を経験します。

コンセルヴァトワールのオケの解体などはその様あ大改革の象徴的な出来事だったのですが、そう言うことにいたらざるを得なかった「萌芽」のようなものを感じる録音でもあったようです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)